1981年春节前的一天晚上,红安县二程乡一个叫雷家冲的小村里,一位年近七旬的老汉气弱如丝地叮嘱站在床前的五个儿子:“记着,一定要想办法找你们二伯,活要见人,死要见坟,找到后在我和你爷爷奶奶的坟前烧张纸告诉一声……”说尽人逝,屋里人嚎啕大哭。

老汉叫杨兴如。他临终前念念不忘的人是他的二哥——红军战士杨兴胜。

历史翻到1926年秋,北伐军打到武汉。红安人民揭竿而起,许多人在斗争中锻炼成为坚强的共产党人。杨兴如的母亲余细女就是其中之一。

余细女的丈夫杨学清是出了名的老实人,靠租种地主的田养家糊口。他们养了五个儿子,分别是兴祖、兴胜、兴如、兴仁、兴意。家里穷加上孩子多,经常是吃了上顿没下顿。

与丈夫老实巴交的性格相反,余细女是敢作敢为的农家能干妇女。为了养活儿子,她走村串户贩卖油条补贴家用,这在当时妇女中极为少见。就这样也还是缺吃少穿,因贫困交加,四子早年夭折。

其他几个儿子到了七八岁就送给地主家放牛,等到家里稍稍好过点,她又赶紧把儿子找回来送他们上私塾。上不了一年两年,家里日子过不下去,又让儿子退学去放牛拾柴。余细女恨不得长出两只手来多卖油条。靠她的勤劳和远见,四个儿子都扫了盲,这在当时穷人中也是少有的。

1926年秋,共产党领导的农民运动在黄安兴起,余细女参加了几次地下党的串连活动,顿时觉得心里亮堂了。她意识到,原来穷苦并不是命苦,只要打倒这不平的世界,穷人就能翻身。

她成了农民中的积极分子,利用卖油条作掩护,参加党的地下工作,不久加入了党组织,成为二程乡首批党员之一,担任乡妇女委员。在她的教育影响下,她的儿子也都积极参加革命运动,大儿子参加了民兵,三个小儿子加入儿童团,聪明能干的杨兴胜担任了儿童团长。

1927年,党准备发动黄麻起义。余细女送两个儿子参加了农民起义军。这时,杨兴胜才17岁。她为两兄弟准备好衣服、行李、鞋子,一程又一程一直送到县城附近的倒水河边。

黄麻起义军攻下黄安县城,摧毁了反动县政权,成立了黄安农民政府。21天后,敌人占领了黄安,农民军退往山区。

杨兴祖随部队撤往鄂豫边界开展游击战,在党的教育下成长很快,后任红二十军军部宣传队队长,1931年牺牲于河南省光山县。杨兴胜流落到邻县麻城,边打长工边找部队,第二年找到并参加了党领导的游击队,此后南征北战,再没回过家乡。

黄麻起义被镇压后,敌人疯狂报复,大批共产党员和起义军战士被杀害,起义军家属被迫害。余细女的家被烧了两次。但她没有被吓倒,1930年,她又把刚刚长大成人的三子杨兴如送去参加了红军(1934年部队整编时因病回家)。

敌人恨透了这个骨头红透了的女共产党。1933年因叛徒出卖,余细女被国民党逮捕,6月28日被绑到本县陆家河河滩上,被敌用乱棍、石块活活打死,惨烈场景震动全县。丈夫杨学清受此打击一病不起,三个月后撒手人寰。

家里只剩下老三杨兴如和尚未成年的老四杨兴意。作为红军家属和共产党员的后代,两兄弟被反动派看作眼中钉肉中刺,受尽欺凌。好在在黄安这块红色土地上,群众暗中保护他们一次次逃脱了敌人的迫害。

“七七”事变后,民族矛盾上升,阶级矛盾趋向缓和,两兄弟回到老家重修了被敌人毁坏的房子,苦撑度日。

第二年,他们意外地收到二哥杨兴胜辗转带回的家信。信中大意是他参加了长征到达陕北,现在延安抗日军政大学学习。信中要求弟弟转告当地豪绅杨古存,摒弃前嫌,团结乡亲投入抗日战争,并要求弟弟积极参加抗日活动。

杨兴如把信转给了杨古存。之后根据二哥的嘱咐,老五杨兴意参加了新四军。杨兴意少年丧母,身体瘦弱,适应不了部队生活,次年因病回家治疗,不久去世。

从此五兄弟只剩下老三杨兴如在家,娶妻生子终于熬到全国解放。革命成功了,当年的老红军战士纷纷回乡,有的是探亲,也有不少人辞官回来当农民。杨兴如怀着无比焦虑的心情,向每一位归来的红军战士打听二哥杨兴胜的下落,有的说他当了师长,1948年在河南牺牲,也有的说还在世,还有人说杨兴胜在部队成了家,他牺牲后家属子女在青岛。

从五十年代到七十年代,杨兴如打听了无数人,谁也不能提供确切信息。

杨兴祖是首批被追认者之一。但不知什么原因余细女没上烈士名册。杨兴如对此没去计较,可是二哥杨兴胜的下落一直挂在心头。他觉得没打听到二哥的下落,无法向九泉下的父母交代。

杨兴胜到底上哪儿去了呢?

参军后一直以杨宏明为名字的杨兴胜,经过枪林弹雨的考验,成长为我军一名出色的指挥员,但是杨兴如一家并不知道。

成都军区温江干休所的军级离休干部伏全斌回忆:“我于1933年2月在通江县红口参加四方面军十师师部交通队,杨宏明任排长,指导员是李永顺。他俩是我的入党介绍人。杨宏明对我们战士很关心,亲自教我们学瞄准。我们对排长也很尊重。1934年部队从红口移到镇龙灌,又转移到白沙场,过草地前杨宏明就调走了。

抗日战争时我们又在一起了。我在冀南军区任政委,杨宏明在四分区任司令员。1941年秋我结婚时,杨和他的爱人张志健都参加了,徐深吉(当时任冀南军区司令员)也参加了。刚吃完饭敌人就来了,婚礼仪式也没有举行,大家都参加了战斗。此后再没见过杨宏明同志。”

成都军区原司令员陈明义回忆道:“杨宏明同志红军时代当过团长。这个同志工作积极,遇事果断,作战勇敢。1940年秋,由太行山北方局学校毕业,调冀南军区新九旅任副旅长,我任新九旅参谋长。这个旅是1940年夏天组织起来的,当时正是百团大战期间,杨当副旅长抓训练。

9月,我们旅住在山东武城姚杨店,管理科长为了改善生活,买了一只老母鸡,刚把鸡汤和小米饭端上来,日本鬼子打来了。杨宏明把碗一丢,炊事员问他还喝不喝鸡汤,他说打仗还喝什么鸡汤。我们部队突围出来了,敌人袭击未成。反过来,杨宏明指挥部队,对包围我们的敌人给予了有力的回击。”

河北人民出版社出版的《冀南中共党史人物传》,比较系统地记述了杨宏明事迹。《冀南军区战史》,也多处比较详细地记载杨宏明的事迹。杨宏明在红军中任班、排、连、营、团长等职务,参加了长征,到达陕北后入抗大学习。七七事变后,奉命到华北敌后开展抗日游击战争,曾任冀南军区新九旅副旅长、四军分区司令员兼政委。

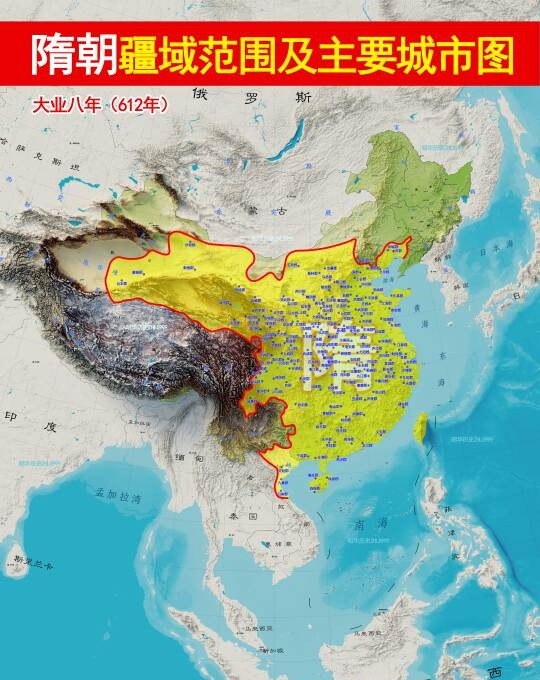

四军分区的战绩极大地打击了日寇和伪军的气焰,被日寇视为心腹之患。1942年4月,敌人从各地调集3个混成旅1个师团共万余人,加上大批伪军,由华北方面军司令官冈村宁次统一调度,驻山东济南的日军第十军司令官土桥一次亲自到临清指挥,对冀南军区抗日根据地实行“铁璧合围”。

29日,日伪军四面包围奔袭四军分区、新四旅所在地。杨宏明指挥被围的部队同敌人展开鏖战,战场上枪炮声震天硝烟弥漫。杨宏明机智指挥部队突围。四旅11团、分区36团等部队先后冲出了包围。杨司令员为了掩护正在突围的地方机关和群众,率领警卫部队左冲右突,不幸身负重伤,壮烈牺牲在临西县姚尔庄村东的小麦田里,年仅32岁。

冀南军区党委及冀南行署为了纪念杨宏明烈士以及同时牺牲的分区政治部主任孙毅民烈士,决定将临清县西部及清河、企之三县的各一部分新建为县,命名为宏毅县。直到1945年日本投降,抗战胜利,根据冀南行署决定予以撤销,恢复原县制。

全国解放后,杨宏明的遗骨迁葬于河北郸邯华北革命烈士陵园。

杨宏明在燕赵大地威名远扬,一直被他的战友怀念着。可是在他的家乡,他却是“失踪”人员。原因终于清楚了,这就是名字问题。

杨兴如一直以为,二哥参军后肯定用的是大号杨兴胜,他到处打听杨兴胜的情况,当然谁也不知道,他的儿子杨世金、杨世安等也是打听杨兴胜,一直没有结果。

八十年代红安县重修县志,向全国征集红安籍有影响的人物的情况介绍时,征集到杨宏明事迹简介。可是按照简介上讲的籍贯找到赵河乡杨家冲村,却没有杨宏明其人,县志编撰人员只好在他的籍贯所在乡村这一栏留下空白。

2000年夏天,三里岗村一名村干部偶然看到新修的红安县志,一个名字是杨宏明。他想起村里世安兄弟一直在寻找的二伯杨兴胜,小名就叫杨宏明,是不是他呢?就把这个信息告诉了兴如的次子杨世春和五子杨世安。

杨世安找来县志一看,只有几十个字:

姓名:杨宏明 生卒年:1910 - 1942年,籍贯:(空白)主要经历:1927年参加黄麻起义,翌年参加红军。1929年加入中国共产党。抗日战争时任冀南军区四分区司令员,在临清反日伪蚕食扫荡中牺牲。

参军时间和年龄都不错,肯定是二伯!杨世安兄弟心情激动。他们想到的第一件事是,一直传说二伯结婚成家,当务之急是找到他的家人在哪里,找到他的墓地在哪里,怎么着手去找呢?他们于是向河北的《燕赵都市报》等单位寄了一封求救信。

《燕赵都市报》刊登了这封信。第二天,有一位女士向报社打电话,说她是一位老红军的女儿,父亲刘鹏飞已九十多岁了,住在省人民医院,说话已很困难。父亲看了报上的信后说,他就是杨宏明的战友,杨宏明的妻子现在四川省林业厅离休,叫张志健。还告诉了电话号码。

编辑把喜讯用电话告诉了杨世安。杨世安很快与张志健取得了联系,电话中认了婶婶。张志健还告诉杨世安:她与杨宏明结婚的介绍人就在武汉,叫杨清,是原湖北省纪委书记。

杨世安迅速请一位在武汉的至亲去拜望了杨书记。

86岁的杨清老人谈起他与杨宏明的战斗友谊仍是滔滔不绝,他说当时的冀南第四军分区和四地委是一套班子,分邢济路南和路北,他是四地委委员,代表地委赴路南分管四个县的地方工作,并配合四分区工作,与杨宏明司令员一起并肩战斗,还为他介绍了张志健同志结为革命伴侣。1942年4月29日他在突围中与杨宏明分开了,直到第二天才从突围出来的同志那里了解到杨司令员牺牲了,当时悲痛心情无法形容。

战斗结束,党和政府决定成立宏毅县纪念两位为抗战立下卓著功勋的烈士,并委派他去组建这个新县。新县建立后也由他分管,一直管到抗战结束后宏毅县撤销。58年来,杨清一直深深地怀念战友杨宏明,还专门写了一篇纪念文章。

70余年过去,至此,家乡子侄后辈才终于迎回这位英烈的魂灵。