近期,北京协和医学院的“4+4”医学培养模式因一起医生出轨事件被推上风口浪尖,公众的质疑从个人道德问题迅速转向对这一“速成医生”路径的深层次反思。当经济学本科生仅用4年取得医学博士学位、1年完成规培即可执刀手术时,传统医学生苦读八年的努力是否被贬值?医疗行业的公平性与专业性底线又该如何保障?

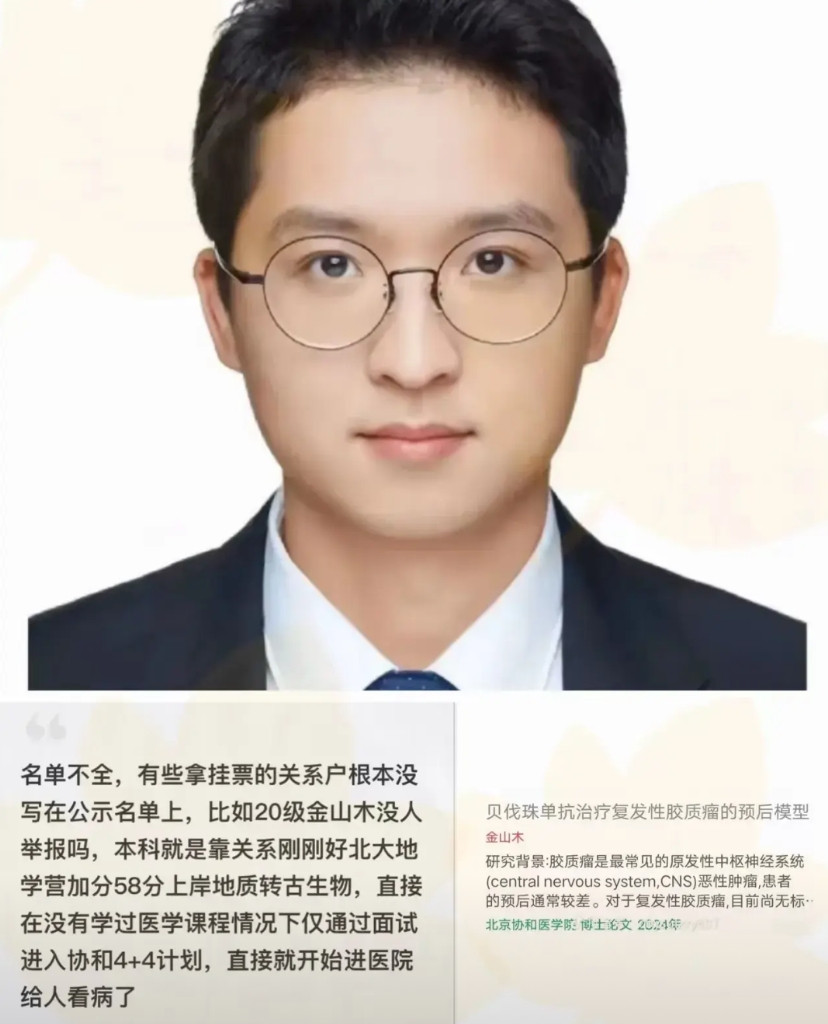

“4+4”模式允许非医学背景的本科生通过4年医学博士课程和1年规培成为医生,其初衷或是吸纳跨学科人才推动医学创新。然而,现实中这一通道却被质疑为“特权专属”。例如,某涉事医生本科为经济学专业,却凭借名校背景和资源快速跻身医疗核心岗位;更有爆料称,表演中专毕业生通过不明渠道进入协和医院编制。这些案例让公众不禁追问:选拔标准是否透明?是否存在“量身定制”的招生漏洞?

与传统医学生需经历八年系统训练相比,“4+4”学生仅用一半时间即可上岗,甚至规培期压缩至1年(远低于国际通行的5-7年)。这种“速成”不仅冲击了医学教育的公平性,更让普通医学生产生“努力无用”的挫败感。当跨学科背景成为“插队”的筹码,医学行业的竞争规则是否已悄然扭曲?

医疗安全:患者不该成为实验的代价医学是关乎生命的学科,临床经验的积累绝非速成可达。美国虽允许非医学本科申请医学院,但要求学生修满预科课程并通过严格考试(如MCAT),且规培周期长达数年。反观国内“4+4”模式,文科生仅凭1年规培即可执刀,其临床能力能否应对复杂病例?当患者躺上手术台时,他们是否有权知晓主刀医生的“速成”背景?

更令人担忧的是,这一模式可能将医疗系统推向风险边缘。协和等顶尖医院本应是医学实力的象征,若因“跨界人才”的培养漏洞导致医疗事故频发,公众对医疗体系的信任或将崩塌。历史早已警示我们:举孝廉制度因执行走样沦为门阀工具,今天的医学教育创新若失于监管,是否也会异化为资源垄断的“新通道”?

呼吁:透明化规则与独立评估机制公众的质疑并非否定医学教育改革,而是要求对公平与安全给予同等重视。相关部门需立即行动:

公开招生标准:明确跨专业申请者的学科门槛、考核流程,杜绝“隐形特权”;

延长规培周期:至少与传统医学生同等待遇,确保临床能力达标;

建立追溯评估:对已毕业的“4+4”医生进行能力复审,并向社会公开结果;

引入第三方监督:由医学协会、患者代表等组成独立委员会,定期审查培养质量。

医学进步的初衷不容亵渎,但任何改革都不能以牺牲公平与生命为代价。唯有在阳光下运行规则,才能让“协和”二字继续承载公众的信任与期待。

评论列表