渼陂(bēi)湖位于西安市鄠邑区涝河西畔,湖水发源于终南山谷的渼水汇合了胡公泉、白沙泉诸水北流,经锦绣沟后蓄积成湖。自古便为游览胜地,杜甫、岑参、苏轼、章惇等文人墨客都曾在此泛舟湖上,饮酒赋诗,留下数篇佳作。

湖区范围内有秦九女冢、空翠堂等景点遗迹10多处。宋人张伋《空翠堂记》云:关中多山水之胜,而渼陂在终南山下,气象清绝,为最佳处。由此有“关中山水最佳处”之美誉。

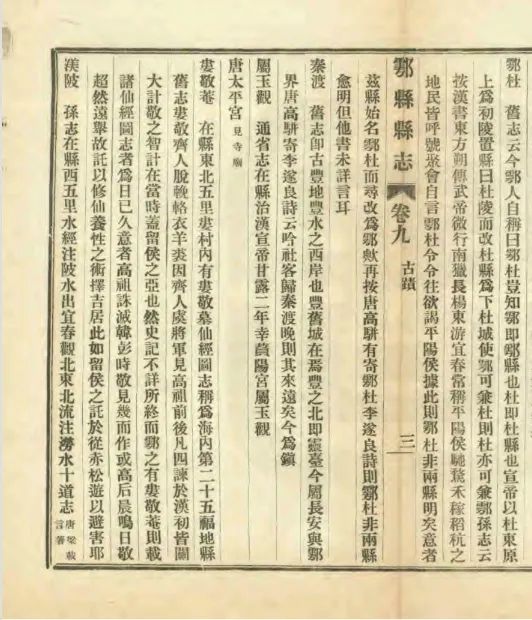

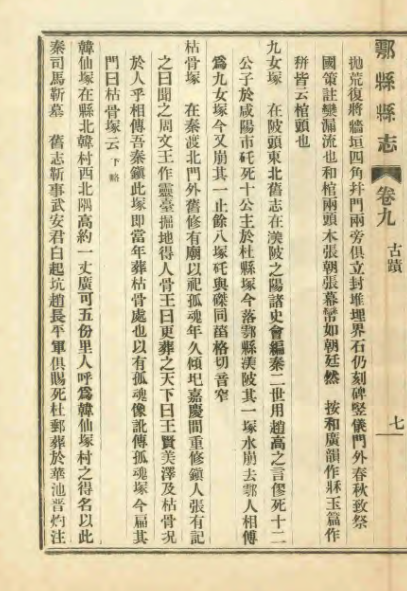

1933年(民国二十二年)《民国重修鄠县志·卷九·古迹》

渼陂。《孙志》:在县西五里。

注释:

孙景烈(1706~1782年),字孟扬,号酉峰,今陕西咸阳武功县人。雍正十三年(1735年),考中举人,授商州学政。乾隆四年(1739年),进士及第,授翰林院检讨,不久“以言事忤旨放归”。

回陕后,陕西巡抚陈宏谋、尹继善先后聘请他担任关中书院、甘肃兰山书院、户县明道书院讲席。

孙景烈先后三次主讲关中书院,一次主讲皋兰书院,从学者多成名。大荔李法、武威孙俌、吴堡贾天禄、雒南蒋宁廷、武功张洲和韩城王杰等“关中书院六士”都是他的门生。

孙景烈因“以经术起家,久树三秦文望”,关中多地邀请孙景烈纂修地方志,以保存和传承地方历史文化。

乾隆四十年(1775年),西安府鄠县知县汪以诚重视县志修撰,曾于到任后重金求购明嘉靖朝《鄠县志》。该志是户县第一部县志,也是明代“关中八志”之一,后亡佚失传。汪以诚求而不得,转而邀请关中名儒孙景烈纂修新志,耗时约十月完成《鄠县新志》初稿。《鄠县新志》是清代陕西著名县志之一。

《水经注》:陂水出宜春观北,东北流注涝水。

《十道志》(唐梁载言著):本五味陂,陂鱼甚美,因名之。

《说文》:渼陂在鄠县,周十四里,北流入涝水。(《说文解字》第十四卷下阜部“陂”)

《长安志》:渼陂出终南山,诸谷合胡公泉为陂。唐宝历二年(公元826年),敕渼陂令、尚食使收管,不得杂人采捕。其水令百姓溉灌,勿令废碾磑(wèi;意为利用水力启动的石磨,同“硙”)之用。文宗初,诏并还府县。

明刘士龙富平人(今陕西富平县)《渼陂记》:山谷之水并白沙、胡公诸泉,合而北注,渼陂受之。自陂头南至曲抱村可数里许,高岸环堤,一泓荡漾,层峦叠嶂,影落数百顷波涛。“半陂以南纯浸山”(杜甫《渼陂行》诗句)此实际语也。

注释:

1891年(光绪十七年)《光绪富平县志稿·卷五 人物志·儒学》:刘士龙,字雨化,万历癸卯(1603)解元,嗜古博学,工诗、古文、词,名噪海内,学士宗之。

游渼陂记(明·刘士龙)

余坐空翠堂,把酒远望,而慨想当年之胜也。

山谷之水,并胡公、白沙诸泉,合而北注渼陂受之。自陂头南至曲抱村,可数里许,高岸环堤,一泓荡漾,层峦叠嶂,影落于数百顷之波涛,摇绿横青,奇难名状。“半陂以南纯浸山”,此实际语也。当其盛时,或画船萧鼓,丽如锦帆;或雨棹烟艇,清比剡曲(今浙江绍兴剡(shàn)溪);辰(通“晨”)泛宵行,何异登仙!唐宋诸名流,或卜筑、或宦游,微(唯)独岩壑牵情,亦有乐于是陂也。

至元季,始决陂种稻。胡虏腥膻,殃及陂池,使汪汪巨浸,化而为离离青畴。贪一时之小利,而坏千古之名胜,杀风景甚矣!彼大江以南,指千万里予湖者何如哉?夫决以业民,意非不美也,而民贫愈甚。盖稻粮(粮,指税赋)重,偶无岁(无岁:没有收成的年份)则鬻(鬻 yu,卖)田以偿之;故沿陂村落,终无勤动,止为他县豪贵人代耕耳。使陂水如故,无论长天远山,涵碧虚之容,而贮螺黛之色;幽人韵士,遂闲放之致,而发要渺(要渺:美好)之思。即以利论,而鱼藕菱芡,亦有百倍于田者。茕茕小民,取无禁而不竭,优游享用,坐免追呼,作渔亦胜作租户矣。此余所欲坏田以为陂者。但揆( kui,推测)之理势,决陂以为田则顺,坏田以为陂则逆。顺易举而逆难行,则陂之复也无日矣。

所可几幸者,千百年后,沧桑变易,则陂有复时,而余不及见也。奕奕清神,或当来游耳!

县旧志云:陂在县西,又有锦繡(绣)沟。

即渼陂之上游,自瓜牛台北而下至渼陂二里许。元季(指元朝末年),以陂鱼可治痔漏,游兵决堤取之,陂遂废,其地皆为水田。明崇祯已卯(明崇祯十二年,1639年),知县张宗孟加障筑。唐杜甫有《渼陂行》见《艺文》。

按,旧志。明初有冯俊者字子英,渼陂人,以举人游太学,上书中贵人,被召问言不逊,落籍为民。既归于所居渼水上,艺植竹木,相错如繡(比喻参差交错,有如刺绣。),因名其地为锦绣沟。见《人物》。

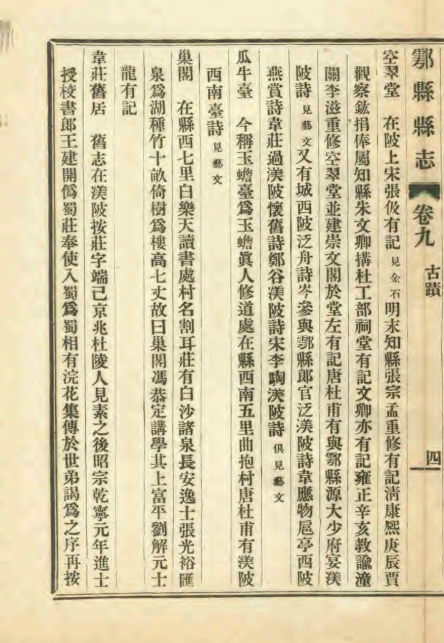

空翠堂。在陂上,宋张伋(宋代知县)有记。见《金石》。明末,知县张宗孟重修有记。清康熙庚辰,贾观察鋐捐俸,属知县朱文卿搆杜工部祠堂,有记。文卿亦有记。雍正辛亥,教谕潼关李滋重修空翠堂,并建崇文阁于堂左,有记。

唐,杜甫有《与鄠县源大少府宴渼陂》诗见《艺文》,又有《城西陂泛舟》诗,岑参《与鄠县郎官泛渼陂》诗,韦应物《鄠亭西陂燕赏》诗,韦庄《过渼陂怀旧》诗,郑谷《渼陂》诗。宋,李騊(táo)《渼陂》诗。俱见《艺文》。

与鄠县源大少府宴渼陂

杜甫

应为西陂好,金钱罄一餐。

饭抄云子白,瓜嚼水精寒。

无计回船下,空愁避酒难。

主人情烂熳,持答翠琅玕。

城西陂泛舟

青蛾皓齿在楼船,横笛短箫悲远天。

春风自信牙樯动,迟日徐看锦缆牵。

鱼吹细浪摇歌扇,燕蹴飞花落舞筵。

不有小舟能荡桨,百壶那送酒如泉?

与鄠县群官泛渼陂

唐·岑参

万顷浸天色,千寻穷地根。

舟移城入树,岸阔水浮村。

闲鹭惊箫管,潜虬傍酒樽。

暝来呼小吏,列火俨归轩。

扈亭西陂燕赏

唐·韦应物

杲杲朝阳时,悠悠清陂望。

嘉树始氤氲,春游方浩荡。

况逢文翰侣,爱此孤舟漾。

绿野际遥波,横云分叠嶂。

公堂日为倦,幽襟自兹旷。

有酒今满盈,愿君尽弘量。

过渼陂怀旧

唐·韦庄

辛勤曾寄玉峰前,一别云溪二十年。

三径荒凉迷竹树,四邻凋谢变桑田。

渼陂可是当时事,紫阁空余旧日烟。

多少乱离无处问,夕阳吟罢涕潸然。

渼 陂

唐·郑谷

昔事东流共不回,春深独向渼陂来。

乱前别业依稀在,雨里繁花寂寞开。

却展渔丝无野艇,旧题诗句没苍苔。

潸然四顾难消遣,只有佯狂泥酒杯。

游终南山杂咏 渼陂

宋·李騊

望极空蒙清满怀,更寻遗迹步高台。

日斜林杪增光去,风静山尖倒影来。

万顷澄澜春涨碧,一川秀色暝阴开。

坐中自有江湖兴,未放陂南画舸回。

韦莊旧居。《旧志》在渼陂。

按,莊字端己,京兆杜陵人,(韦)见素之后。昭宗乾宁元年进士,授校书郎,王建开伪蜀,莊奉使入蜀,为蜀相。有《浣花集》传于世,弟谒为之序。

再按,庄有《鄠杜旧居》诗,又有《过渼陂怀旧诗》。俱见《艺文》。

注释:

韦庄(约836年-910年),字端己,长安杜陵(今陕西西安东南)人,玄宗时宰相韦见素之后。中国唐末五代诗人、词人,五代前蜀宰相。

韦庄出生时家道衰落已久,其父韦韫早亡,在“少孤贫”的环境中成长。广明元年(880年),韦庄在长安应举,适值黄巢军攻占长安,未能脱走。至中和二三年间(882年-883年),逃往洛阳。

乾宁元年(894年),再试及第,任校书郎,已年近六十。乾宁四年(897年),奉诏随谏议大夫李洵入蜀宣谕,得识王建。后又在朝任左、右补阙等职,多次上书献策。天复元年(901年),韦庄应聘为西蜀掌书记。天祐四年(907年),韦庄劝王建称帝,建立蜀国。深受器重,授左散骑常侍,后迁门下侍郎同平章事,官至吏部侍郎同平章事。武成三年(910年),韦庄在成都花林坊逝世,享年75岁。

鄠杜旧居二首

却到山阳事事非,谷云谿鸟尚相依。

阮咸贫去田园尽,向秀归来父老稀。

秋雨几家红稻熟,野塘何处锦鳞肥。

年年为献东堂策,长是芦花别钓矶。

一径寻村渡碧溪,稻花香泽水千畦。

云中寺远磬难识,竹里巢深鸟易迷。

紫菊乱开连井合,红榴初绽拂檐低。

归来满把如渑酒,何用伤时叹凤兮。

过渼陂怀旧

辛勤曾寄玉峰前,一别云溪二十年。

三径荒凉迷竹树,四邻凋谢变桑田。

渼陂可是当时事,紫阁空余旧日烟。

多少乱离无处问,夕阳吟罢涕潸然。

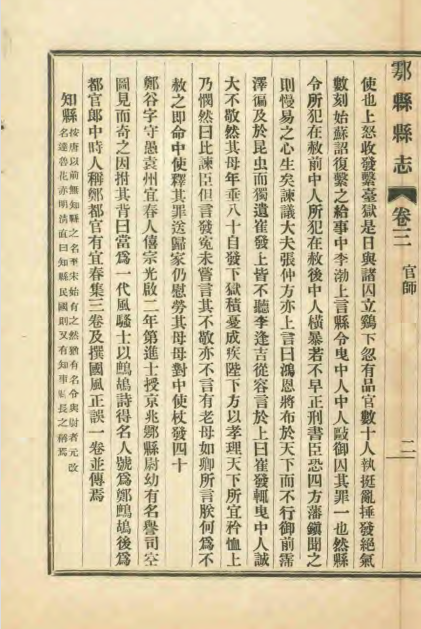

郑谷别业。《旧志》在渼陂今无考。郑谷见《官师》

《民国鄠县志·卷三·官诗》:郑谷字守愚,袁州宜春人(今江西宜春市袁州区),唐僖宗光启二年第进士,授京兆鄠县尉。幼有名誉,司空图见而奇之,因拊其背曰:“当为一代风骚士”。以《鹧鸪》诗得名,人号为郑鹧鸪,后为都官郎中,时人称郑都官。有《宜春集》三卷,及撰《国风正误》一卷并传焉。

注释:

郑谷(公元849--911年),字守愚,江西袁州(今宜春)人。其父郑史,其兄郑启,均为唐代诗人。郑谷7岁能诗,“自骑竹之年则有赋咏”。其父与当时著名诗人、诗论家司空图为同僚,图“见而奇之”,拊其背曰:“当为一代风骚主”。

及冠,应进士举,凡十六年不第。僖宗广明元年(880)黄巢入长安,谷奔西蜀。光启三年(887)登进士第。昭宗景福二年(893)授京兆鄠县尉。迁右拾遗补阙。乾宁四年,(897)为都官郎中,诗家因称郑都官。又曾经写过鹧鸪诗,广为流传,很出名,因此被人称为“郑鹧鸪”。

官至都官郎中。唐昭宗天复三年(903)左右,归隐宜春仰山书屋。卒于北岩别墅。死后安葬在宜春城北7里的江北岭。北宋时期,袁州太守祖无择曾主持修缮其墓,如今已无迹可寻。今宜春市区东风大街南段,民国时期曾名鹧鸪路,以纪念郑谷而名。

郑谷与袁京(东汉时期出为蜀郡太守,为避兄难隐居袁州)、韩愈(唐宋八大家之首,曾被贬至袁州任剌史)、李德裕(唐代宰相李吉甫之子,曾被贬至袁州任长史,后亦当上了唐代宰相)、卢肇(原属宜春,后归分宜,江西历史上第一个文科状元)、易重(唐代文科状元),合称“袁州六先生”。

鹧鸪

唐·郑谷

暖戏烟芜锦翼齐,品流应得近山鸡。

雨昏青草湖边过,花落黄陵庙里啼。

游子乍闻征袖湿,佳人才唱翠眉低。

相呼相应湘江阔,苦竹丛深日向西。

温暖时节鹧鸪在平野嬉戏彩翼同齐,它品流之高形体之美可以接近山鸡。黄昏时烟雨中从青草湖边迅疾飞过,落花时节躲在凄冷的黄陵庙里哭啼。这悲鸣声游子乍听禁不住泪湿衣袖,佳人刚一唱起鹧鸪曲就已翠眉频低。湘江水面广阔鹧鸪的叫声相呼相应,它们栖息在苦竹深处红日已经偏西。

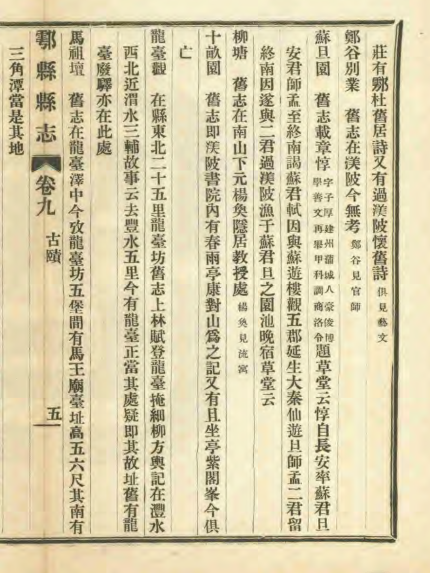

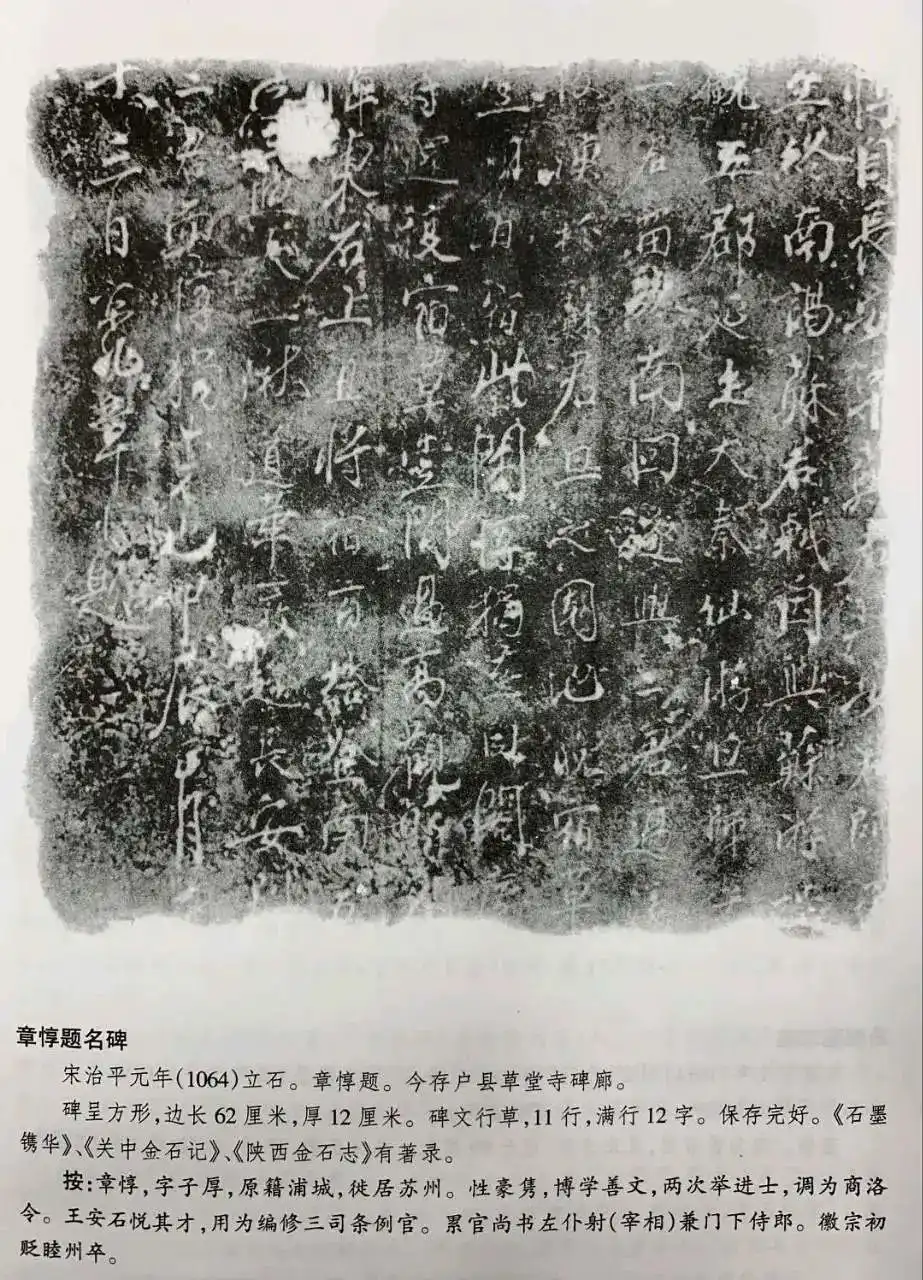

苏旦园。旧志载章惇(字子厚建州浦城人,豪俊博学,再举甲科,调商洛令)题草堂云:惇自长安率苏君旦、安君师孟,至终南谒苏君轼。因与苏遊楼观、五郡、延生、大秦、仙遊,旦、师孟二君留终南回,遂与二君过渼陂,渔于苏君旦之园池,晚宿草堂云。

译文:

惇自长安率苏君旦、安君师孟至终南谒苏君轼,因与苏游楼观、五郡、延生、大秦、仙游,旦、师孟二君留终南回,遂与二君过渼陂,渔于苏君旦之园池,晚宿草堂。明日,宿紫阁,惇独至白阁废寺,还复宿草堂。间过高观,题名潭东石上,且将宿百塔,登南五台与太一湫,道华严。趣长安,别二君,而惇独来也。甲辰正月二十三日京兆章惇题。

注释:

章惇北宋政治家、改革家,苏轼唐宋八大家之一,两人初为至交好友,后因政见不同,两人分道扬镳。

宋仁宗嘉祐六年(1061)底,苏轼初仕为凤翔府签判,章惇则为商洛令。

宋英宗治平元年(公元1064年)正月十九日,苏轼循行至盩厔(今西安周至县),二十日章惇应约自长安来见,二人同游楼观、五郡、大秦寺、延生观、仙游潭等地,此行见章惇《游终南题名》: “惇自长安率苏君旦、安君师孟至终南谒苏君轼,因游楼观、五郡、延生、大秦、仙游。旦、师孟二君留终南回,遂与二君过渼陂。甲辰正月二十三京兆章惇题。”同游仙游潭时,章惇曾冒险攀援悬崖题壁,且以此夸耀于苏轼。

《宋史·卷四百七十一·列传第二百三十》:惇豪俊,博学善文。进士登名,耻出侄衡下,委敕而出。再举甲科,调商洛令。与苏轼游南山,抵仙游潭,潭下临绝壁万仞,横木其上,惇揖轼书壁,轼惧不敢书。惇平步过之,垂索挽树,摄衣而下,以漆墨濡笔大书石壁曰:"苏轼、章惇来。"既还,神彩不动,轼拊其背曰:"君他日必能杀人。"惇曰:"何也?"轼曰:"能自判命者,能杀人也。"惇大笑。

苏轼有诗为证:

留题仙遊潭中兴寺寺東有玉女洞,洞南有馬融读书石室。过潭而南,山石益奇。潭上有桥,畏其险不敢渡:

清潭百尺皎无泥,山木阴阴谷鸟啼。

蜀客曾遊明月峽,秦人今在武陵溪。

独攀书室窥岩窦,还访仙姝款石闺。

犹有爱山心未至,不將双脚踏飞梯。

九女塚。在陂头东北。旧志:在渼陂之阳(山南水北为之阳)。

《诸史会编》(明正统、景泰朝尚书金濂著):秦二世用赵高之言,僇死[lù sǐ]十二公子于咸阳市,矺(zhé)死十公主于杜县。

塚今落鄠县渼陂,其一塚水崩去,鄠人相传为九女塚,今又崩其一,止余八塚,矺与磔同(菑格切音窄)。