新能源车电池安全新规:未来市场的“游戏规则”变革

今天,新能源车市场被一则重磅消息引爆。工业和信息化部发布的强制性国家标准《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(GB38031-2025)将于2026年7月1日起实施,这份标准被称为“史上最严电池安全令”。新规要求电动汽车电池必须严格执行“不起火、不爆炸”的要求,这引发了关于新能源汽车安全性的广泛讨论和深刻反思。对于许多消费者而言,这意味着在选择电动汽车时,安全性不再是一个口号,而是一个实实在在的技术标准。

随着新能源汽车的快速普及,电池作为车辆的“心脏”,其安全性和可靠性备受关注。随着技术的不断进步,电动汽车的数量逐年增加,然而与此伴随的有时却是令人担忧的安全事故。虽然电动汽车自燃事件的确是偶发事件,但一旦发生,往往会引发社会公众的广泛恐慌。因此,在这样的背景下,GB38031-2025的推出无疑为行业注入了一剂强心针。

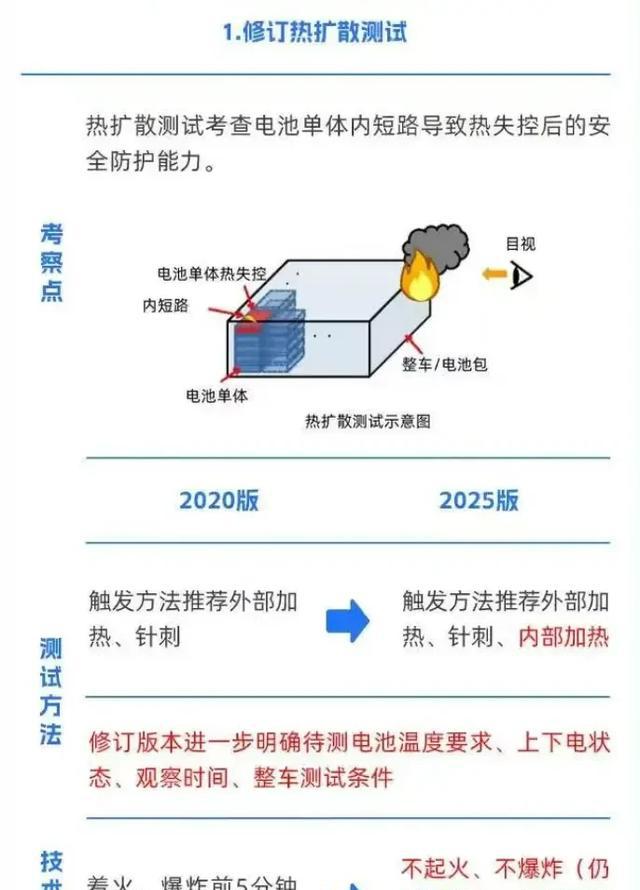

对于车企而言,这项新规无疑是一次“洗牌”的机会与挑战。电动汽车的生产,尤其是电池的设计和制造,涉及的技术环节复杂多样。从热失控的热扩散测试,到新增加的底部撞击测试,再到快充后的安全验证,这些技术细节无一不需企业在生产线中加以重视。可以预见,未来那些具备独立研发能力和成熟生产技术的车企,将在这一轮法规变更中,依然能够保持资金和技术上的优势。而那些技术依赖外部供应商的小型车企,面临的风险则要大得多。新规的实施将会加速市场的优胜劣汰,留在市场上的大概率会是那些具备强大技术实力和财务支持的企业。

消费者也成为了这个变革过程中的重要一环。根据统计,动力电池的成本通常占到电动车总成本的40%至60%。在新的安全标准下,这将不可避免地导致电动车的生产成本上升,预计将上涨15%至20%。面对上升的价格,消费者的选择将会被迫发生转变。而价格战仍在继续,现在的10万元以下的电动汽车,几乎全是市场竞争的主力军。即使新规实施,制造成本提升,但便宜车势必仍要和存量车竞争。降价策略是否还能持续,是许多消费者关心的问题。

值得注意的是,对于电池制造商来说,新规的出台是一个挑战也是一个机会。在整个行业的洗牌过程中,头部电池厂如宁德时代和比亚迪拥有了足够的话语权和技术实力,能够迅速调整产品以满足新的国家标准。“固态电池”作为未来电池技术的一种重要形式,其发展前景不容小觑。固态电池可提供更高的安全性和更长的续航,但其大规模应用仍需要时间。对于中小型电池厂商而言,除非能够迅速提升自身的技术和研发能力,否则将面临被淘汰的危险。

从长远来看,新规的实施将促进整个行业的技术迭代以及生产工艺的提升。电池的安全性不仅关乎车企的利益,更是每一个消费者出行安全的保障。根据国内外的研究数据,约有70%至80%的消费者在购车时会考虑到安全性,这无疑表明了安全标准的重要性。增强电池安全性、提升动力电池的可靠性成为了整个行业目前最为紧迫的任务。

对于我们这些普通消费者来说,在选车时,不仅需考虑车的价格和性能,更要关注电池的安全性。当标准实施后,如果消费者对电池安全性的要求更加旺盛,未来电动车的市场将达到一个新的高度。虽然当下选择车型的选择余地较为丰富,但对于注重安全的消费者而言,随着新规的推行,他们可能会作出更为谨慎的购车决策。

新规实施后,无疑会吸引更多的消费者选择在新标准下购买电动车,或是对新技术的关注度提高。二手车市场也将受到影响,因为新标准将促使不少消费者倾向于购买符合新规的车型。尽管上述政策可能让短期内新能源汽车市场面临一定的波动,长远来看,这将大大提高消费者对电动车的信任。

电动车的渗透率突破40%的背景下,新规不仅是对技术的规范,更是对消费者心理的引导。未来,消费者在购车时,可以更加有信心地选择符合国家标准的电动汽车,而不再害怕因为技术“浑水摸鱼”的情况发生。与此同时,车企亦需在产品质量上进行严格把控,确保电池的安全性。

在新规的压力下,电动车行业将逐渐形成以“安全”为核心的生产和市场导向。车企需要在技术研发、生产流程、质量管理上,越来越重视对安全性的把控。同时,政府及行业协会也应加强监管,加大对不符合标准车企的惩罚力度,确保新规得以落实。

值得一提的是,在确立安全标准的过程中,不能忽视环境保护和可持续发展的重要性。电池的生产、使用和回收都涉及到较大的环境问题,因此未来的电池安全标准也需要与环保标准相结合,不能只关注短期的经济效益而忽略了对环境的长远影响。电动汽车的理想愿景是在确保安全的同时,也能为减缓全球变暖和推动可再生能源的发展贡献一力量。

综上所述,新能源车电池安全新规的出台,不仅是一项国家政策的更新,还是整个行业结构及未来市场导向的重要转折点。对于车企来说,这是技术能力和市场适应能力的检验;对于消费者,这是安全意识和购车决策的提升。未来的新能源汽车市场,将会在新规的引导下向着更安全、更智能、更环保的方向发展,而我们每个人都是这场变革的参与者与见证者。让我们共同期待一个更加安全的电动汽车时代的到来。

评论列表