1955年那会儿,毛主席去人民大会堂参加了全国劳模的大聚会。他正忙着跟各行各业的劳动模范们一一握手,聊得挺热乎。就在这时,他忽然在人群里瞅见了一个挺面熟的人。

有个57岁的大爷站在那儿,毛主席连忙快步过去,紧紧抓着他的手,笑着说:“老班长,您真是太棒了,又拿了个劳动模范的头衔!”

这老爷子到底是何方神圣?为啥毛主席会管他叫“老班长”?他咋就又当上劳动模范了呢?

聊到毛主席身旁的人,脑海中会浮现出不少革命的大人物,比如周恩来大管家、朱德大将军等。但主席心里头,还有一堆不怎么出名的人,他们对革命也是立下了大功。

李开文是毛主席身边的大厨,曾经两度荣获全国劳动模范的称号。

【背井离乡】

李开文,1898年诞生在一个穷困的家庭,他在金寨县可是出了名的人物。他不仅是给伟大领袖毛主席掌勺的大厨,而且在刚开始投身革命那会儿,他还是个冲锋陷阵的红军战士,十分英勇。

李开文是红军医疗队里担架队的领头人,他清楚知道自己的任务有多重。每当战友们往前冲,他就趴在地上,紧紧跟着他们的步伐,一点不落。

战友一倒下受伤,他立马挺身而出,飞快地把战友扛到安全地方,接着又一股脑儿冲回战场。在那子弹横飞的战场上,他来回奔跑,拼尽全力救下一个个战友的性命。

有一次,红军在路过汉中那会儿,不小心被国民党的飞机给盯上了,紧接着就是一阵猛烈的轰炸,十几颗炸弹嗖嗖地往下掉。李开文那会儿心里眼里全是受伤的战友,压根儿没顾上躲,炸弹就在离他不远的地方炸了开来。

一瞬间,李开文就被巨大的爆炸力抛了出去,人事不省。爆炸产生的碎石和沙子迅速将他盖住,完全掩埋了他。

战斗一停,战士们费了好大劲才瞅见他,赶紧动手把他从泥土里挖了出来。

李开文满脸是血,昏迷不醒,战友们心里都咯噔一下,以为他没了。但仔细一瞧,嘿,这哥们儿胸口还起伏着呢,赶紧七手八脚地把他抬上担架,火速送医院。这么一来二去,李开文算是从鬼门关前绕了一圈,又活过来了。

不过,李开文的情况还是挺糟糕的,他那边的耳朵听不见了,以后没法再上战场打仗了。

尽管如此,李开文还是铁了心要留在革命队伍里。他告别了妻儿,从家里走出来,心里就盼着有一天能亲眼见证革命的成功。

李开文那时候就是个平平常常的老百姓,生活在那个时代,整天为吃饭穿衣发愁,肚子填不饱,身上也穿不暖。

他心底里早就厌烦透顶那些豪绅地主的欺压,所以,红军一到他们村里,尽管他没念过多少书,心里却也明白,只有红军才是真心实意为穷苦大众着想的。

李开文那时候已经35岁高龄,家里有老婆还有好几个娃,可他还是下定决心,毫不犹豫地加入了红军。

看到这种情况,单位考虑到他年纪大了,就安排他做了红25军73师219团运输队的小队长,负责带领担架队伍。

那时候,红25军在大别山地区扎稳了脚跟,势力挺稳固的,结果就成了蒋介石特别的对象。老蒋甚至亲自上阵,指挥部队去围攻这支红军。

由于红军的力量跟国民党军队比起来差得远,最后没办法,只能因为人数上的差距选择战略性转移。在转移的路上,红军部队恰巧经过了李开文的家门口。

就在这时,李开文的老婆生下了一对双胞胎宝宝。得知这消息,李开文心里头跟刀绞似的。他明白,只有当革命成功了,他们一家子才能过上安稳的好日子。因此,他下定了决心,头也不回地离开了家,坚定地跟着队伍,远离了熟悉的乡土。

【动人事迹】

红军走了二万五千里的长征路那会儿,李开文为了让大伙儿能吃上口热乎饭,可真是费了不少心思。

1935年夏天快过完的时候,8月份,红军队伍踏进了茫茫草地。那时候,粮食紧缺得厉害,他们没办法,只能忍痛杀掉战马,到处挖野菜,连皮带都啃,树皮也不放过。可最头疼的是,在这草地上,怎么把这些东西弄熟来吃啊。

这片草地一年四季都挺潮湿,雨水特别多,想找点干柴火可真不容易。但每当队伍停下来休息的时候,李开文总是第一个把火生起来,煮饭烧菜,战友们都觉得特别神奇,纷纷夸他。

时间一天天溜走,大伙儿注意到李开文的脸色越来越黄,身体也奇怪地肿了起来。

每当战友们好奇地追问李开文身体究竟怎么了,他总是摆摆手,乐呵呵地说一切正常。但战友们还是瞅见了他背后藏着的那点不为人知的事儿。

有一次,大伙儿正在歇脚,有个战士急着上厕所,就走得远了点儿。结果,他无意间在一个旮旯里瞧见李开文正低着头,在地上拾掇些什么,还往自己衣服里揣。

他满心疑惑地凑近,想探个明白,结果惊讶地发现李开文正一把接一把地把湿漉漉的柴火往自个儿衣服里塞。俩袖子已经鼓鼓囊囊的了,他还在一个劲儿地往胸口那儿塞呢。

瞧见这一幕,小战士眼眶猛地就湿了。后来,整个团的战友们才弄明白,原来李开文是用自己身体的热度把湿柴烘干,他身上那鼓起的一块块,根本就不是什么浮肿,而是他拼了命为全团战士保留的救命稻草——干柴火。

李开文的故事在部队里传为佳话,让每个人都深受触动。他的名字在队伍中迅速传开,每当有人聊起他,都会情不自禁地夸他好棒。

1936年10月份,咱们党的三支主要队伍顺利汇合了。随后,李开文就被安排到了中央红军里头,他成了头一批去延安工作的红军干部。

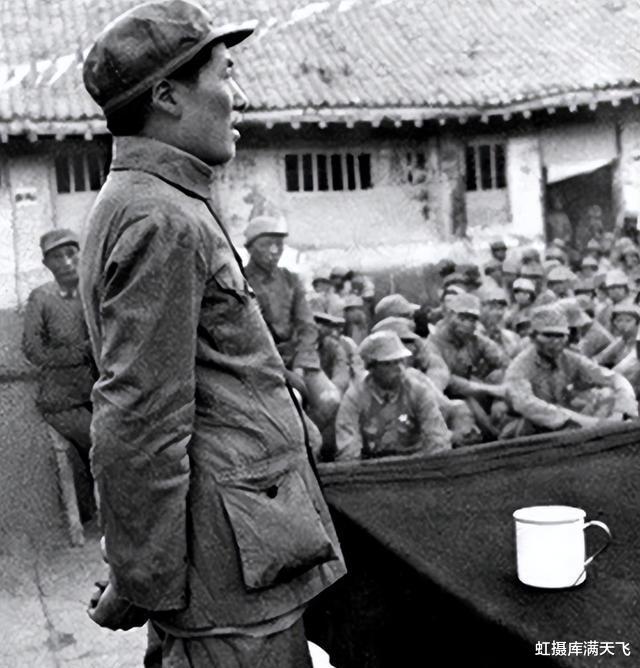

那时候,毛主席周围好多事情都缺人手来管,因为李开文为人老实又靠得住,所以被上面的人看中了,让他当上了毛主席炊事班的头儿。

李开文对领导的餐饮特别上心,一上任就动手查了查食堂的账单。他一看,嘿,领导的饭菜居然还不如士兵们吃得好,跟炊事班的饭菜水平差不多。

接着,他就召集大家开了个会,在会上他讲道,领导们整天忙得团团转,有时候连饭都顾不上吃,就算勉强吃了,也比不上咱们平时的伙食,这种情况必须得改改。

打今儿起,我得自己动手做饭,饭菜得分出一部分。战友们、兄弟们,就别再来这儿吃了,跟大家伙儿一块吃去吧。我呢,也不在这儿吃了。

众人都点头同意,觉得李开文班长讲的在理。

李开文掌管了食堂用餐人数后,领导们的餐食分量变多了,从以前的三道菜增加到四道菜。他还把大锅换成了小锅,这样一来,饭菜的口感和品质都提高了不少。

饭菜的分量安排得明明白白,这样一来,给中央政府节省了一大笔钱。

李开文这人特别实在,他做的一件事还得到了毛主席的好评。

有一天,做饭班的哥们儿跑来找李开文,打听他认不认识殷道山这个人。殷道山跟李开文是老乡,都是从大别山里走出来的老革命,性格直爽,实实在在。

李开文一听到这事儿,同事就催他赶紧去搭把手,说殷道山被保卫科的人给带走了。

李开文心里直犯嘀咕,殷道山平日里那么憨厚,咋就摊上事儿被带走了呢?

事情是这样的,有个领导的秘书,在打饭那会儿,觉得殷道山给他打的饭不够多,就冲着殷道山嚷嚷了几句。可巧的是,殷道山那会儿正全神贯注地忙着手头的工作,压根儿没留意到秘书的嚷嚷。秘书一看,觉得自己像是被无视了,心里不痛快,就放话出来,说要叫保卫科的人把殷道山给处理了。

殷道山一听说要抓他,心里还懵着呢,结果下午就被扭送到了保卫科,关进了留置室。

李开文一听这事,火就上来了。看管室那地方,明明是给犯错的人和反动派准备的,殷道山又没干啥坏事,凭啥要把他给关进去呢。

李开文急匆匆地赶到殷道山那儿,跟殷道山仔细对了对情况,发现没错后,火气噌一下就上来了。他二话不说,开门就要拽着殷道山走。可殷道山这人太实在,胆小怕事,愣是不敢跟李开文一块儿走。

隔天,李开文去找了头儿陈云,跟他说了那事儿。陈云一听,就连忙向李开文道谢,还提到这事儿对单位来说挺重要的,肯定会妥善解决的。

那天下午,殷道山终于被释放了,而那个闯祸的秘书呢,也遭到了应有的处罚。

那天晚上,李开文像往常一样给毛主席送饭去。他刚打算转身走人,毛主席就叫住了他,笑着说:“老李,你真行,直接跑到保卫科去要人了。”

李开文心里头直打鼓,以为主席要批评他呢,于是结结巴巴地开口,说自己就是个直肠子大老粗。虽说是一片好心去救人,但用的方法嘛,总归是有些不到位的地方。

没想到,毛主席非但没生气,还表扬了他。李开文听完主席的一番话,心里头真切地觉得毛主席真是太了不起了。

【“你是中央走出去的”】

李开文在军队里可是立下了不少汗马功劳,他这个人实实在在,特别靠谱,因此赢得了大家的一致好评,都夸他是个了不起的人物。

到了1942年那会儿,为了冲破蒋介石对咱们解放区的经济围堵,在毛主席的亲自指挥下,延安地区开始热火朝天地搞起了“大生产活动”。

那时候,毛主席不光呼吁大伙儿“自己动手,吃穿不愁”,他还直接卷起袖子到田里耕作,动手织布做衣裳。

李开文被深深触动,决定亮出自己的拿手好戏——那就是编织草鞋。他编出来的草鞋,不仅耐用得很,而且模样也甚是好看,鞋面上还巧妙地织上了花纹。就连周恩来总理和毛主席家的千金,都曾穿过他亲手编织的草鞋。

他做的鞋子分了三个级别,最好的那种鞋面上绣了三朵花,卖一块钱一双;次一点的,鞋面上有两朵花,七毛钱就能拿走;最差的那种,鞋面上只有一朵花,五毛钱一双。

靠着这门本事,李开文帮炊事班省下了挺多钱。

在延安那次大搞生产的活动中,李开文得到了毛主席的大力推崇,成了劳动模范。在颁奖的那个大会上,毛主席还亲手把荣誉证书交到了他手里。

在延安那会儿,搞了个生产大运动,为了让管理更顺手,就把各级的官兵啊、党政的头头脑脑都分到了一个个生活小分队里。就连毛主席他们中央机关那些人也没能例外。结果,李开文这小子被大家推举成了党小组的头儿。毛主席知道了,还开玩笑说,现在李开文成了他的直接领导啦。

在日常生活中,李开文对毛主席特别关照,他们私下关系亲密无间。如今,李开文又多了一个“直接上级”的身份,有时候他提出的建议,毛主席也挺乐意采纳的。

有一次,毛主席和任弼时一块儿商量工作,不知怎么着两人就争论开了。

领导们之间拌嘴的事儿并不稀奇,可大伙儿都躲得远远的,没人敢去插手。偏偏这时候,李开文从厨房里溜达出来,径直走到那两位领导身边,开口就道:“头儿,工作里头动气,这可不太对呀!”

毛主席到了这时候,就会压下火气,坐下来慢悠悠地点上一根烟,等心情平复些后,接着跟大家聊工作。大伙儿心里都明白,李开文在毛主席那儿,可是有着不小的分量。

不过李开文也有那么几次“失手”的经历,他干的一件事,让主席既恼火又怜惜。他办的这事儿,把主席惹毛了,但主席心里头也怪心疼他的。

1947年2月份,胡宗南突然攻打延安。在这个关键时刻,毛主席站出来掌舵,他像能未卜先知一样,预判了敌人的动向。他指挥大部队顺利撤出了延安,最后只给胡宗南留下了一座没人的城市。

李开文那会儿已经过了五十岁的坎儿,跟着大部队一路撤到了陕北。一到那儿,他傻眼了,这地方冷得跟冰窖似的,吃的还少得可怜。他心里头那个急啊,生怕粮食不够,领导们又得挨着饿。

李开文脑子一转,琢磨出个点子,不过这招挺大胆的。

平日里,李开文在厨房班组干活时,特别留心怎么省钱又办事,因此攒下了挺多费用。他把这些省下的钱都用来买粮食,然后存起来。为了应对可能碰到的突发状况,他把粮食悄悄藏到了一个山洞里。

不过,藏食物那地儿现在被敌人占了,想拿回来就得偷偷摸摸溜进敌人老窝。

李开文没空多想,他领着俩小兵,一口气奔了三十里地,躲过敌人的岗哨,偷偷摸摸就到了那山洞前。

虽然天气冷得要命,但李开文还是硬是把三大筐粮食给搬了出来,这事儿让他心里美滋滋的,特别有成就感。

第二天中午吃饭时,毛主席看到桌上的饭菜丰盛了不少,就纳闷今天咋这么多好吃的,李开文就给毛主席讲了事情的经过。

没想到,毛主席的脸色猛地阴沉下来,啪的一声,把筷子重重搁在桌上,责备李开文怎么自作主张行动,连个招呼都不打。

毛主席说的是在理,咱们部队好不容易才撤出来。要是李开文一个不小心,带了敌人回来,那之前的努力就都白费了。

不过,毛主席最后还是没狠下心去处罚那把老骨头还豁出去干的李开文,只是狠狠地把他数落了一番。李开文这次吃了教训,之后就没再偷偷摸摸地自己行动了。

1949年,打完解放战争后,51岁的李开文跟着毛主席一块儿到了北平,他进了干部文化学校继续深造。没过多久,上头就琢磨着给他找个轻松的活儿,好让他晚年过得舒服点。

一开始给他提的建议是去天津糖厂做个副厂长,李开文一听这提议,立马摆手说不行,他讲自己虽然现在能读点书写点字了,但这厂长的位子他实在是觉得自己不够格。

李开文脑袋里又浮现出当年自己踏出家门的那个场景,仔细算算,离开家都已经十七个年头了。说实话,这辈子他最觉得对不起的就是家里人,是时候回去瞅瞅了。

在回家之前,李开文特意去探望了毛主席。毛主席对他叮咛道:“别忘了常写信回来,不管你走到哪里,都要牢记,你是中央培养出来的人才!”

李开文到家后,再一次拒绝了副县长那个位子,转头去了响山寺粮站,当上了站长。他就这么踏踏实实、认认真真地工作,一直到退休都没离开过那儿。

总结:到这儿咱们就说完了。总结一下,咱们聊的这些内容都挺重要的。虽然说得简单,但希望每一点都能让大家心里有个数。咱们之前讲的事儿,希望大家能记住,并且在以后的日子里,时不时拿出来琢磨琢磨,说不定啥时候就能派上用场。