杜诺曾说,我们绝不能离开颜料和笔触的力量来看苏丁的任何一幅作品,事实上这是苏丁天才之所在。

残破中有鲜活

1655年,荷兰画家伦勃朗画下《被屠宰的公牛》(又名《牛肉》《牛的尸体》),画面中被宰杀的牛以受难的姿态被捆绑于木架之上,满身凌厉的刀痕,伦勃朗用自己擅长的光色手法营造出空间感,在满室昏暗中,被拉扯的牛尸看似血腥,又隐含悲壮。

伦勃朗《被屠宰的公牛》

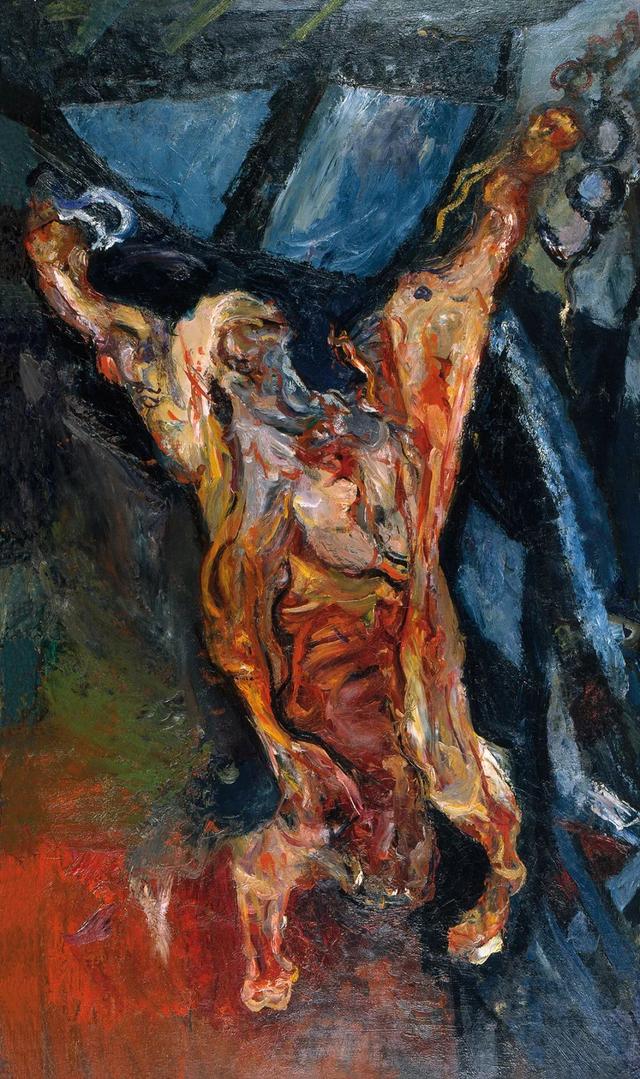

几百年后,犹太裔法国画家柴姆·苏丁画下《被宰杀的公牛》(又名《半片牛肉》)向伦勃朗致敬,相较伦勃朗画面中的克制与复杂,苏丁的此画在色彩上采用了鲜明的对比色,粗犷有力的笔触将奄奄一息的牛尸生动刻画。那抹朱红仿佛要跳出画面,死尸在苏丁的笔下成为了另一种意义上的鲜活。

柴姆·苏丁《被宰杀的公牛》

在创作这幅作品时,苏丁住在巴黎有名的“蜂房”,那里离沃日拉尔屠宰场极近,苏丁为了刻画更为逼真,从屠宰场买来鲜肉仔细观察肢解后的形状与色泽,当肉渐渐不再新鲜,还会将血泼在尸体上以保持原有的血色。

这种妈见打的操作对苏丁来说早已习以为常,但当他心无旁骛地投入创作时,苦的却是周围的邻居,大块牛肉未经冷冻放置在室内,不仅招来许多蚊虫,血与肉混杂而成的气味难闻程度简直堪比事故现场。邻居们对此抱怨不已,直接组团向卫生部门举报了苏丁,警察上门的时候,苏丁已连夜跑路,此后在调解时向警察解释这是创作的必需手段,并坦言“艺术比卫生更重要”。

随着《被宰杀的公牛》这幅画广为流传,这件创作轶事也成了苏丁的名场面之一。提起他,人们总能想到他对于艺术的痴狂与专注,也会联想起他所作的一幅幅有关牛肉、动物死尸的画作。

关于苏丁创作此类题材的缘由并不明确,但起码不是凭空发生,在他对于童年的回忆当中,也许可以找到一些隐隐约约的痕迹,“有次我看到一个屠夫割开一只鹅的喉咙,并将血放出来。我想要大叫,但是他高兴的表情让我把叫喊声含在了喉咙里。现在,我还常常感觉它在喉咙里,我想要将它喊出来……但我一直都没能做到。”

遇到伦勃朗的画作,或许就是促使苏丁想要喊出来的节点,他从未避讳表现伦勃朗曾给自己的影响,那些曾给他极大的震撼与启示的作品,某种程度上让他对描绘动物死去后的肉体有着近乎虔诚般的着迷。他曾说,“他们说库尔贝可以在裸体画上展现巴黎的所有特征。而我对巴黎的表现,是通过牛肉完成的。”

在那些直面死亡与痛苦的作品中,苏丁常选择冷色调为背景,对比之下,动物多以暖色调刻画,明明濒死却像是狂欢,明明挣扎又隐含安然。画面所营造的多重意义上的反差足以整个画面具有喷薄而出的表现张力,所有情绪似乎在画笔的游动之间渐渐弥漫至画面之外,激荡起对生命的沉思与礼赞。

沉闷中见生机

1911年,苏丁在巴黎美术学院高尔蒙画室落脚,学画期间,与巴黎画派的莫迪里阿尼相识,二人惺惺相惜,成为了彼此生命中的挚交。

莫迪里阿尼曾有一句广为流传的话,“当我洞悉你的灵魂,我会画出你的眼睛。”他的人物画标志性特征之一就是多数都不画瞳孔,而在他少有的“点睛”之作中,苏丁的肖像画便有好几幅,也许莫迪里阿尼从苏丁的眼神中洞悉了相似的不幸与痛苦。

莫迪里阿尼《柴姆·苏丁肖像》

在莫迪里阿尼的画中,苏丁鼻翼宽大、嘴唇丰厚的五官特征被精准还原,而他的眼神与手势无不在透露着本人的拘谨与内敛。

苏丁的身体中仿佛住着一个老灵魂,即使在人群之中,也常被朋友们形容为深沉寡言,他人生中多半的愁苦从幼时便已开始。生长在贫苦犹太家庭的苏丁在家中排行老十,因父母经济条件实在有限,他小小年纪便只得离开家外出谋生,而犹太人的身份在此后给他带来诸多不便。

在许多同龄人还在享受父母的宠溺与照顾时,苏丁经历过半工半读学习绘画,也经历过满怀热血入伍征战,落得一身伤病后,他在医生朋友的帮助下去到了当时艺术家云集的巴黎,开始接受更为专业的美术教育。

在传统绘画与现代艺术的激荡中,在伦勃朗、库尔贝、塞尚的作品中,苏丁沉寂的灵魂被唤醒,在色彩与形式的多元表现中释放着自己的创作热情。

相较同时代已经迈入超现实主义或其他现代艺术领域的画家,苏丁并不急于盲目跟风或创新,大师的作品或观念对他而言终究只是指引,真正要走出自己的路,他深知要向内而行。他在创作中深入发掘自身对于事物的感受与认知,这条自省之路势必要直面自己的痛苦,但他并未退缩过。

他的画风粗犷且直接,好似不经由构想而生发的直觉性表现,但又在粗犷中有着自己的铺排与巧思,无论是人物还是风景,在扭曲的线条与色彩的律动之间,一切隐隐宣泄着不安与躁动。

阿纳森曾对苏丁有过评价,“苏丁的表现主义其实质在于直觉的力量,在于形式上的不受控制,但是又是具有无限描绘性的笔法。在这一特征方面他比二十世纪初的任何一位艺术家都更接近于五十年代的抽象表现主义。”

随着战乱之中的东躲西藏,苏丁变得愈发沉默,他躲在朋友提供的住所内,完全沉浸在忘我的创作中,将死亡的威胁与生存的苦痛化为一幅幅生动有力的画作。直到因突发肠穿孔无法及时医治,苏丁在年近半百之时悄然离世。

短暂一生中,苏丁留下了大量各类题材的作品,画面中浓郁的色彩、夸张的造型与有力的笔触始终贯穿着他的创作,使他在表现任何一种题材时,都能撕去表象的假面,因赤裸真实而产生苏丁式的绝望气息,又在沉闷之余,留有隐约的生机。

正如苏丁本人一样,在极度痛苦的人生中,他抓住了绘画,抓住了那唯一的一点星光。