凌晨1点的深圳,手机屏幕蓝光刺破黑暗。"快迁户口李家庄宅基地要分钱了"母亲的催促裹挟着电流传来我凝视着儿童房里熟睡的一双儿女——女儿手中的深圳中学录取通知书在月光下泛着冷冽的光,大儿子却蜷缩在被窝里,梦里似乎还在村口的老榕树上摇晃。

一、土地的隐秘代码:从确权证到金融凭证

一、土地的隐秘代码:从确权证到金融凭证山东李家庄的财富觉醒

二舅的故事在家族群引发地震。他去年将儿子户口迁回李家庄,赶上了宅基地确权浪潮。"300平方米建设用地,现在开发商开价每平米3000块"二舅妈在视频里摇晃着新领的宅基地证,背景是贴满"乡村振兴示范户"红纸的堂屋

数据透视:

全国32个宅基地试点县(市区)确权后建设用地交易价格年均涨幅15%(农业农村部2023白皮书)。

山东禹城;浙江义乌等东部试点,其溢价率竟然达到了20%,这远远地超出了同期县城商品房6%至8%的涨幅。而且这种东部试点的溢价情况同县城商品房的涨幅之间,形成了极为鲜明的对比。

杭州余杭某村,通过土地整治,腾挪出120亩集体建设用地,进而吸引了腾讯智慧农业项目落地,而且村民户均年增收5.6万元。

这场静默的革命,正在重塑乡村的价值算法。不过说真的,硬币的另一面却是残酷的倒计时——在河南某试点县,数据显示,迁回农村的儿童中,76%的家长居然表示“难以辅导课业”,而且43%的家庭竟然被迫压缩子女课外班的开支。

二、教育的量子纠缠:深圳课堂里的恐龙基因与乡村粉笔灰

二、教育的量子纠缠:深圳课堂里的恐龙基因与乡村粉笔灰深圳中学的"降维打击

女儿班主任王博士的办公桌上,摆放着两样东西:清华颁发的毕业证书,以及3D打印机的操作手册。

这个生物老师,能够用基因测序仪,带着学生去破译恐龙密码,不过他却坦诚地表示,自己最为头疼的事情是,“怎样向家长解释,为什么要取消月考”。

在她的课堂上,学生们用3D打印机去复原霸王龙的骨架,并且;用CRISPR技术来编辑荧光植物的基因。其实暑假研学队伍的足迹,从那遥远的南极冰盖一路延伸至欧洲核子研究中心。

而200公里外的河南某县城中学,物理老师仍旧在用粉笔来推导,二十年前课本上的牛顿定律。最新的教材还未曾送达,英语课停留在小学阶段的字母表教学去年全县的中考中,英语的平均分比深圳低61分——也就是说,如果说深圳学生考90分的时候,这里的学生竟然只能得29分。

这种差距,不单仅存于硬件设施。深圳中学呢,有92%的学生能够掌握第二外语,并且平均还参与过2个国家级的科创项目;不过多数乡村学校,甚至连基础的实验室都欠缺,老师们以三十年前的教案为依据,反而在不断地重复着那种“填鸭式”的教学。

三、撕裂的代际:后备箱里的身份拼图

三、撕裂的代际:后备箱里的身份拼图武汉张家的空间折叠术

每周五晚上8点,张伟夫妇始终坚定不移地开启200公里的返程之旅;后备箱中装着儿子的校服,而且还有沾着猪粪的雨靴;车载导航一直在“武汉光谷”与“孝感农村”之间不停转变。这样奇怪的空间变换,维持着一种看似极为脆弱的平衡:儿子的学籍挂在县城亲戚家,不过宅基地的确权证却被锁在村委会的保险柜里。

代价清单:

三年油费支出可购置县城89平米商品房(国家统计局2023交通消费报告)。

儿子在心理测评里,显示出“城乡双重身份认同障碍”,其作文《我的家在哪里》,获全市征文比赛二等奖。

因连续两年未实际居住,部分宅基地被集体收回(农业农村部宅基地管理办法第17条)。

这种“候鸟式存活”,催生出了新式社会现象;武汉的某心理征询机构,推出了“城乡身份认知工作坊”,单月便接待了相似案例23例。“候鸟式生存”这种状态,居然催生了这样特别的社会现象,而该机构推出的这个工作坊,也在单月内迎来了不少类似案例呢。

四、专家的迷宫:数字模型与人性质朴的较量

四、专家的迷宫:数字模型与人性质朴的较量周其仁的代际方程式

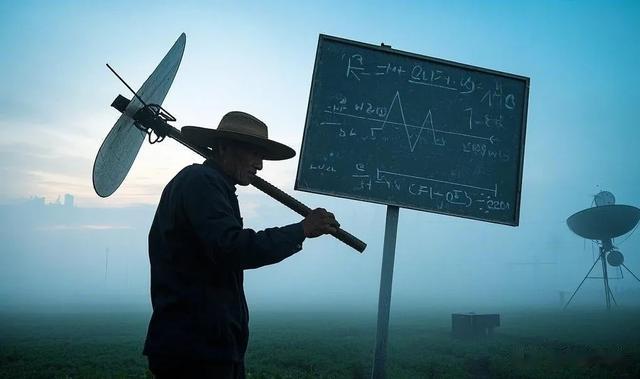

北大教授在浙江安吉的茶室中推演其模型:“假设您拥有两个鸡蛋——其一投资土地,年化收益为8%;其二投资教育,年化收益达12%。不过第三个变量乃情感资本,其折现率难以用具体数值来量化。”

但现实远比模型要复杂得多。在浙江嘉兴,“新乡贤计划”家庭的孩子,与此同时注册了杭州学籍以及乡村创客学校,而且用土地流转所获得的收益,来支付国际学校的学费;而在贵州毕节,留守儿童的“云课堂”,正在努力追赶着东部学校的教学进度。

田野调查悖论:

浙江乡村振兴示范区数据显示:保留城市户口的"候鸟家庭"子女985高校录取率是常住农村家庭的7倍。

深圳中学2023年自主招生名单里,有12%的考生他们来自农村户口,不过却长期在城市就读的家庭。

写在户口本上的未来实验

写在户口本上的未来实验当我在晨光熹微中回复母亲的信息时,深圳河对岸的东莞虎门正举行机器人编程大赛。参赛学生中有个叫陈小满的姑娘,她的参赛作品是"智能宅基地管理系统",能实时监测土地价值波动并生成投资建议。

此刻我家书房的电子屏闪烁着两种可能:

左边是老家宅基地的3D建模图,而且这张图清晰明了地标明了其中所蕴含的潜在开发价值。

右边有两个孩子成长的时间线,上面标注了孩子各个教育阶段的费用。

或许真正的答案并非存在于非此即彼的抉择之中,而是在于开创出第三种可能性;就如同嘉兴的那位父亲一样,他将民宿改造成了乡村图书馆,用土地承载着知识,并且让教育将那片乡野给照亮了。

权威背书:

教育部基础教育司司长郑富芝:"教育公平不是平均主义,而是要让每个孩子都能触及自己的人生天花板"

中国社科院农村发展研究所所长魏后凯:"宅基地改革的核心是激活要素价值,而非制造新的二元对立"

深圳中学名誉校长朱华伟:"最好的教育生态应该是让孩子既能仰望星空,也能触摸大地的温度"

数据来源:

农业农村部《2023宅基地改革进展报告》

教育部《2023年全国基础教育统计数据》

清华大学中国农村研究院《城乡融合发展蓝皮书》