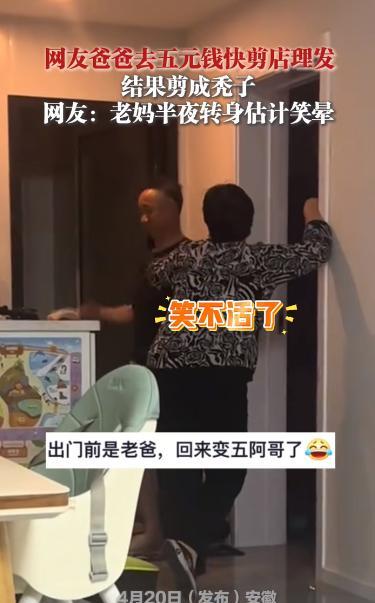

在黄浦区的元芳弄深处,藏着一家没有价目表、不推销、不办卡的“另类”理发店。三十年来,店主周明丽和她的家人用一把剪刀、一面老镜子,剪出了街坊邻里的岁月痕迹,也剪出了都市里难得的人情味。百岁老人跨区烫发、退休阿姨自带午饭边吃边聊、老顾客从南京乘高铁专程而来……在这个追求快节奏的时代,“明丽美发”用最传统的方式,书写着一个关于坚守与温情的都市故事。这里不仅是一个理发店,更是一群上海人的记忆坐标,是快时代里的“慢生意”。

百岁老人跨区而来,只为这份“头势清爽”

春天的早晨,元芳弄飘着花香。百岁老人陈奶奶坐在轮椅里,由儿子推着穿过窄巷。“周师傅,我又来剪头发啦!”玻璃门内,系着围布的周明丽快步迎出,动作熟稔地搀扶老人——这是她们之间延续二十多年的默契。

陈奶奶家住虹桥,儿子每个月开车送她来剪发。“别的地方剪不惯,这里的手艺我放心。”老人笑着说。在“明丽美发”,像陈奶奶这样的老主顾比比皆是,有的从周浦赶来,有的甚至从南京乘高铁专程而来。

“我们店里80%是老顾客,90岁以上的有七八位。”周明丽告诉记者。这间不足五十平米的理发店,木质转椅泛着包浆光泽,老式烫发机嗡嗡作响,墙上的海报散发出一种怀旧气息。

从单位理发室到街坊“老据点”,唯一不变的是手艺

“当年机电局理发室的镜子,我特意搬过来了。”周明丽抚摸着镜框边缘的搪瓷脱落处。1994年,单位取消理发部门,她在元芳弄租下这间小店,带着妹妹和妹夫一起创业。

店里没有价目表,但老顾客都清楚:洗剪吹40元,单剪35元,护理200元左右,烫发200到300元。“现在外面快剪都要四五十,这里很多年没涨价。”家住中山公园附近的王阿姨说,她是自己妹妹介绍过来的,在这里剪了三年,而她妹妹就住在元芳弄,已经在这家店剪了整整二十几年。

“以前年轻人爱去连锁店,现在反而回来找我们,因为连锁店理发师流动性大,手艺不稳定。”周明丽的妹夫一边磨剃刀,一边说,“老手艺有人情味,这是别的东西替代不了的。”

不推销、不办卡,靠什么留住顾客?

在“明丽美发”,没有会员系统,没有充值套路,不打广告,不做营销。“顾客觉得好,自然会再来。”这是周明丽的理念。这种经营理念,却让小店积累了惊人的客户黏性。65岁的刘阿姨翻开一本泛黄相册:1998年女儿婚礼前夜,周明丽加班加点为全家11口人赶制发型;2020年疫情闭店期间,店员们戴着口罩上门,为行动不便的老主顾理发。“在这里剪头发像回娘家。”刘阿姨说。

后墙的黑板记录着特殊的账目:“李爷叔存皂角水两瓶”“刘阿姨赠腌笃鲜一盅”……窗台上的薄荷糖罐永远满着,那是给哭闹孩子的“止哭神器”。最让新顾客惊讶的是,常有三五位退休阿姨自带饭菜,边烫头,边吃午饭。“她们说,这里比老年活动室还热闹。”周明丽笑道。

“我们不是做生意,是陪街坊一起变老”

下午三点,客流渐稀,周明丽的妹妹拿起梳子,走向巷口独居的吴奶奶家。“她腿脚不便,我们定期上门给她剪头发。”这样的“隐性服务”,在“明丽美发”早已是常态。

“以前客人赶时间,现在大家都慢下来了。”周明丽说,三十年间,她看着顾客从青丝到白发,从上班族变成退休老人,而自己也从“小周”变成了“周阿姨”。

今年年底,元芳弄面临动迁,问及未来的去向,周明丽笑了笑:“等新店址出来后,肯定会留给这些老顾客,不管他们以后会不会找我理发,这份情谊我们会一直维系下去!”

记者评论

“明丽美发”像一株倔强的蒲公英,它让我们看见:商业的本质未必是扩张,服务的真谛或许在于“不服务”——不推销、不办卡、不焦虑。那些藏在转椅吱呀声里的信任,比任何营销话术都珍贵;那些跨越三十年的剪刀,剪出了比发型更重要的生活纹理。

当城市拼命向前奔跑时,总需要这样的小店提醒我们:真正的“扎根”,从来不是地理意义上的停留,而是用三十年光阴,把“生意”凝练成“情义”,毕竟——在这个“套路”满天飞的年代,真诚才是永远的“必杀技”!

记者 / 张雯婧

编辑 / 陈露露

图片 / 张雯婧

转载请注明来自上海黄浦官方