1947年,张灵甫在孟良崮战役中战死。

彼时,王玉龄才19岁。上有年迈母亲,下有襁褓婴儿。

随着国民党败退,王玉龄随军撤往台湾。

母亲、儿子和她,一起乘坐由总统府调派的大型军舰登岛,辗转落脚台北。

不久之后,一场精心设局的骗局令她倾家荡产。孤身无援之下,她前往美国谋生。

时光流转。1997年,王玉龄年近七旬,母亲已94岁。

这一年,她带着母亲,悄然返回大陆,落叶归根。

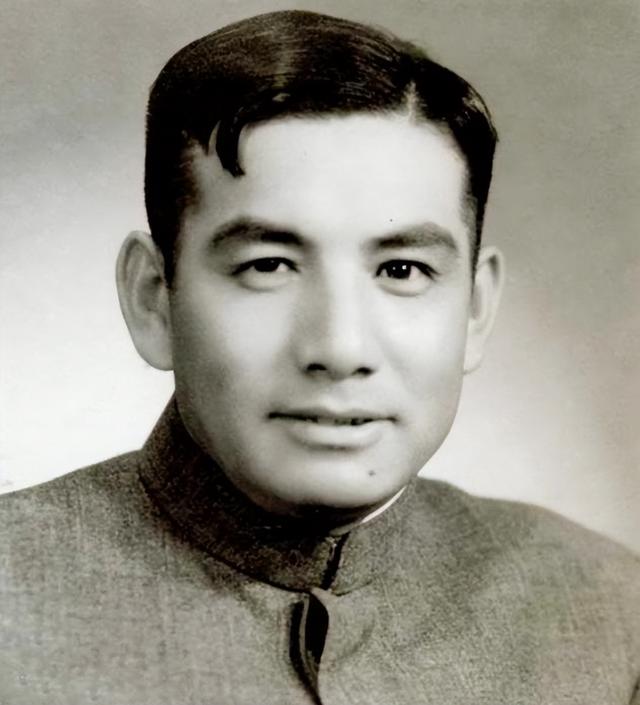

张灵甫遗孀王玉龄1928年6月,王玉龄出生在湖南长沙,祖籍安徽靖县。

她出身名门,家世显赫。王家祖辈曾任清朝尚书与两江提督,父亲毕业于保定军官学校,是一名正直严厉的旧军人。

母亲则温婉持家,对这个独生女格外珍惜。

王玉龄自小受过良好教育。她在长沙福湘女校读书,举止端庄,气质清雅。

1945年,日寇战火逼近,她随家人南下避难,辗转来到贵阳,在当地继续完成高中学业。抗战胜利后,全家才回到战火洗礼后的长沙。

此时的王玉龄,正值青春年华。

同年下半年的一天,经熟人介绍,17岁的她结识了张灵甫。

那年,张灵甫已经是国民党整编七十四师的骨干军官。

两人初见即生情愫,往来渐密,张灵甫频繁造访王家,很快便提出婚事。

那时王父已故,家中事务由伯父母掌理。王母因张灵甫年长且军务繁重,并不支持这门婚事。

但在伯父母的撮合与她的坚持下,王玉龄最终应允了这段姻缘。

1946年,国民政府从重庆迁回南京,张灵甫先是升任七十四军军长,后又兼任南京警备司令。

事业蒸蒸日上,婚事也紧随其后推进。

根据当时京沪上流社会的习俗,婚礼定在上海金门饭店举行,规模隆重。

婚期一再推迟,原因很简单:张灵甫公务繁忙。但他每次推迟前,都会亲自向王玉龄道歉。

终于,在一次再三协调后,婚期确定。

张灵甫携王玉龄从南京搭乘飞机赴沪准备婚礼,不料刚登机,蒋介石急电传至,要求张灵甫立即返回处理要务。

二人不得不立刻下机,留下一众亲友在金门饭店焦急等待。

即便最终抵达,婚礼前的准备也仓促至极。

新婚礼服均由上海裁缝专制,尚未试穿。

王玉龄太过苗条,衣服显得空荡;张灵甫身形高大,西装竟然穿不上。临时找裁缝改衣,女方问题不大,男方却因布料不足无法处理。

情急之下,张灵甫借用在场好友的一身西装走上典礼现场,鲜有人知新郎所穿并非自己定制。

婚礼如期举行,场面豪华,宾客云集。

然而喜庆未尽,总统府电话再次催促,命张灵甫连夜返宁。

王玉龄不愿独留,执意随行。

就这样,一对新人匆匆辞别宾客,当晚便搭乘沪宁间的夜车踏上归途。

婚后不久,王玉龄为张灵甫诞下一子,取名“张道宇”。

去台湾不久后被骗1946年8月,整编七十四师在张灵甫率领下从南京出发,作为国民党重点部队之一,被命令向华东解放区推进。这支部队一路北上,穿越苏北,最终挺进山东。

彼时,华东野战军由陈毅、粟裕等人统帅。

他们对敌我兵力、部署、补给情况进行了系统分析,决定采取“诱敌深入”的策略。

集中优势兵力设下埋伏,实施反包围。

最终,张灵甫率部进入山东临沂孟良崮山区,被解放军围歼。

整编七十四师几近全灭,张灵甫本人亦战死山中。

张灵甫生前曾参与多场抗战会战。

他出身保定军校,早年便投身前线,历经淞沪、南京、武汉、上高、长沙、鄂西、常德、长衡等八大战役,多次负伤。

他从一名团长一路升至副军长,凭借实战经验与指挥才能获得军中认可。

抗战胜利后,他获得国民政府颁发的三等与四等宝鼎勋章。

就个人而言,确有战功,确有付出。

但历史评价须以事实为依归。

近年来,部分论述过度拔高其战功,将其他将领与部队的表现归于张灵甫名下,甚至称其为“抗日十大名将”。

此说并无充分文献支持,违背基本史实。

在抗战时期,他大部分时间担任的是团级、师级职务。

在七十四军内部,也非战绩最突出的将领。

举例而言,七十四军在万家岭战役、上高会战、常德会战中的表现广受赞誉,确有“抗日铁军”之称。

但这三场关键战役中,张灵甫部队并非唯一主力,其参与程度、所立战功,也未必高于其他将领。

现有战后功绩资料显示,张灵甫虽屡有斩获,但仍有多名军中同僚在地位、奖勋上与之相当甚至高出。

抗战是一场民族战争,国共两党虽理念有别,但在抵御外敌上各自发挥了不可替代的作用。

无论职务高低、功勋大小,凡为中华民族流血抗战者,皆应受到尊重。

但对个体的历史评价,必须还原背景、澄清细节,不能神化,更不可虚构。

而解放战争时期的张灵甫,则更需作出明确历史判断。

此时的他,已站在历史洪流的对立面,站在了人民的对面,沦为国民党政权在大陆溃败过程中的牺牲品。

他的遗孀王玉龄也曾说过一句:“他是军人,以服从为天职,最后成了国民党的殉葬者。”

张灵甫战死时,王玉龄年仅19岁,正值花样年华。

家中上有高龄母亲,下有尚在襁褓的儿子。

突如其来的变局,让她不得不迅速成长。

蒋家政权败退后,她带着母亲和儿子,搭乘总统府专派的撤退巨轮前往台湾,在台北暂居。

台湾初期,秩序混乱,军民杂处,大批军队随国民党迁台,不少人无所事事,游荡街头。

社会人心惶惶。在此背景下,王玉龄被一名自称“投资顾问”的骗子蛊惑,对方劝她“钱不能只存着,要学会生财”。

出于对生活的焦虑,她动用全部积蓄投入,最终人财两空。

彼时,她一家只能靠政府发放的少量抚恤粮勉强度日。

每月几十斤米,仅供温饱。

1952年,年仅24岁的她决定赴美,另谋出路。

初到美国,人生地不熟,她一边打工,一边求学。

白天上班,晚上读书,四年苦读,最终取得大学学位。此后,她在美国航空公司工作了整整21年,直至退休。

异国生存、白手起家,她以一己之力养活母亲、抚育儿子

晚年定居大陆1973年深秋,周总理在与归国侨胞的一次座谈中,意外得知王玉龄的近况。

翌日,他亲自指示时任外交部副部长黄华设法联系王玉龄,正式向她发出邀请:欢迎她回国访问,看看故土,也看看新时代的中国。

彼时,王玉龄旅居海外已逾二十载。

生活虽已安定,心中却始终留有一道疑问。

面对突然而来的邀请,她一度犹豫。

但当黄华的亲笔信通过大使馆正式送达美国,信中坦诚恳切、毫无姿态,这封信打动了她的内心深处。

王玉龄终于决定启程,踏上久违的归途。

她由美国转道香港,再经广州入境。

在广州,她受到了外交人员热情而周到的接待。工

作人员明确传达国务院的立场:只要她愿意,归来之门随时为她敞开,无需担忧。

1973年9月,她终于抵达北京。

在人民大会堂湖南厅,周总理在病中抽出时间亲自接见她。

随后几天,她在总理安排下,秘密走访了多个大城市。

她见到了新旧交汇的城市面貌,感受到这个国家在转型中的努力与不易。

从此以后,她几乎年年都回北京。

1976年1月,周总理病逝。

王玉龄悲痛难言。同年5月,她再度踏入人民大会堂,这一次迎接她的是邓颖超、罗青长、熊向晖等多位老一辈革命家。

他们不是出于形式,而是带着真诚情感,与她长谈、叙旧、问暖。邓颖超甚至拉着她的手,亲切问起生活细节,关心她的母亲与儿子。

后来王玉龄得知一段隐秘史实:日本侵台时期,以“台湾政府”名义在东京银座购置了“光华寮”和“清华寮”两幢大厦,战后仍由日本控制。

她动用私人力量,多方调查,经过多年法律交涉,终于取得了这两幢大楼的产权证明,并将其复印件郑重提交给中国国务院,作为国家财产的历史依据。

而在台湾“总统”选举期间,她始终秉持一个明确立场——谁支持和平统一,谁就值得支持。

1997年,为满足年迈母亲“落叶归根”的夙愿,王玉龄带着母亲返回长沙。

她曾在这里读书成长,也在这里度过张灵甫初见她的年华。

从那年起,直到2003年母亲去世,王玉龄一直守在母亲身边,静看流年,照顾尽职。

2005年,因儿子张道宇选择在上海发展事业,王玉龄再次迁居黄浦江畔。

她未曾想,这一次落脚,又会迎来一次历史性的相遇——粟裕将军的侄子粟刚兵发出邀请,请她前往孟良崮。

对方原本担心王玉龄拒绝,然而她只是淡淡回应:“有什么关系呢,你说我能恨谁?我的先生是职业军人,战争本来就是残酷的。”

2005年12月21日,上海一间幽静茶楼里,王玉龄与粟刚兵面对面而坐。

孟良崮战役过去半个多世纪,今日却在一杯茶、一张桌之间,完成了一次跨越历史的和解。

两人初次相识,无拘无束。得知对方同为湖南人,乡音更添亲切。

他们谈抗战、说往事、忆亲人,不提敌我,只谈民族。

参考资料:杨如风主编. 《他们,站在历史的拐点 今古传奇·人物精华选》 2015

张灵甫遗孀王玉龄访谈笕 陈永