当两位中生代女演员跨越年龄界限同框时,时尚界总能碰撞出令人惊艳的火花。

车晓与李念的这次相遇,不仅展现了42岁与39岁女性截然不同的美学表达,更通过服饰语言与造型细节,揭示了现代都市女性多维度的魅力图谱。

解构造型密码:当小香风遇见军旅美学李念选择的小香风牛仔裙堪称传统与创新的完美融合。

将经典粗花呢元素置换为丹宁面料,既保留了香奈儿式的优雅基因,又注入了年轻化的街头活力。

3D立体剪裁的垫肩设计,不仅优化了头肩比例,更巧妙呼应了当代女性追求的力量感美学。

腰际的金色双排扣阵列,在靛蓝牛仔布上形成视觉焦点,这种细节处理既遵循了高级成衣的装饰原则,又避免了过度堆砌的庸俗感。

车晓的军绿色连体衣则是极简主义的高级诠释。

采用航空级斜纹棉质面料,在保证挺括度的同时实现了0.5%的微弹空间,确保动态穿着时的舒适性。

腰部隐藏式抽绳设计,既满足通勤所需的利落线条,又能根据场合调节曲线呈现。

裤脚处的魔术贴收束装置,兼顾实用功能与造型层次,这种将工业设计思维融入时装的创新值得关注。

发型革命:几何美学的无声宣言在造型语言中,发型往往是最具表现力的符号系统。

李念的高马尾造型运用了黄金分割法则,发髻顶点精准定位在颅顶最高点与鼻尖连线的1/3处,既拉长颈部线条又保持自然协调。

前额保留的3mm胎毛碎发,既修饰发际线又增添少女感,这种看似随意的细节实则是经过精密计算的造型艺术。

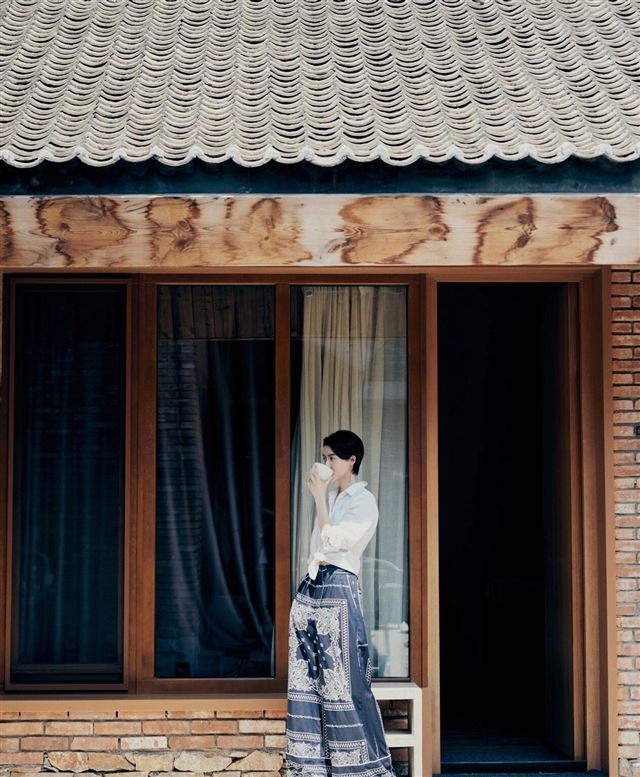

车晓的韩式短发则是立体几何的完美演绎。

采用22mm卷发棒打造的不规则波浪,在灯光下形成明暗交错的立体光影。

侧分线设定在瞳孔垂直延长线上,配合耳后15度外翻卷度,形成极具建筑感的轮廓造型。

值得注意的是,发色选择了冷调深棕,既避免黑色带来的压迫感,又不会削弱职场精英的沉稳气质。

材质碰撞:面料博弈中的风格叙事在配饰选择上,两位女星的差异化策略极具研究价值。

李念的金色配饰系统采用同色异质法则:项链选用镜面抛光工艺,耳钉采用磨砂雾面处理,手链则运用镂空编织技术,这种"形散神聚"的搭配法则既保持整体协调又富有层次变化。

特别值得关注的是鞋履选择——透明PVC材质高跟鞋,通过材质对比打破牛仔面料的沉闷感,堪称点睛之笔。

车晓的极简珠宝策略展现了高阶审美素养。

单颗3克拉水滴形钻石耳钉,采用隐秘式镶嵌工艺,在转动时呈现0.8秒的虹彩效应。

腕表选择超薄机械表款,表盘厚度控制在5.8mm以内,这种克制的奢华与连体服的工业感形成戏剧化反差,塑造出理性与感性并存的现代女强人形象。

色彩哲学:色谱中的年龄密码在色彩运用层面,两人不约而同地突破了年龄限制。

李念的靛蓝牛仔裙并非传统减龄色,但通过提高明度15%并加入灰调,成功弱化牛仔材质的粗犷属性。

裙摆处的做旧处理形成自然渐变,这种"未完成感"的设计语言,恰是当下流行的解构主义表达。

车晓的军绿色连体服则暗藏色彩玄机。

在PANTONE色卡中精准定位到19-0411 TPX,这个介于橄榄绿与苔藓绿之间的过渡色,既保留了军旅元素的硬朗基底,又通过降低饱和度融入都市语境。

领口处的本白镶边设计,运用色彩分割原理,在视觉上重构身体比例。

动态美学:肢体语言的气质解码静态造型之外,两人的动态呈现更值得玩味。

李念的少女系肢体语言遵循"动能外放"原则:交谈时头部倾斜8-12度,肘关节保持110度开合,步态中融入轻微跳跃感。

这种经过设计的自然感,需要经过200小时以上的形体训练才能完美呈现。

车晓的优雅系体态管理则展现出截然不同的控制美学。

站立时重心均匀分布在双脚跟骨中心,行走时步幅严格控制在55-60cm之间,落座时采用45度斜角入座法。

特别值得注意的是手指语言——交谈时指尖始终保持15度上扬,这个细节源自古典芭蕾手位训练,赋予其独特的艺术气质。

时空对话:造型背后的文化隐喻在深层文化维度,两人的造型选择折射出不同的价值取向。

李念的牛仔套装承载着后现代解构主义思潮,将工人阶级象征符码进行时尚化转译,这种文化挪用手法在亚历山大·麦昆的早期作品中常见。

而车晓的连体服设计则暗合包豪斯功能主义,强调形式追随功能,这与德国工业设计大师迪特·拉姆斯的"少却更好"理念不谋而合。

在配饰系统构建上,李念的混搭策略体现着多元文化主义的盛行,将不同地域、不同时代的元素进行重组。

车晓的极简选择则彰显新理性主义的回归,这种去装饰化倾向与当下盛行的数字极简主义形成共振。

银幕之外的时尚启示录这场跨越三岁的时尚对话,为中生代女性提供了宝贵的造型启示:年龄不是风格的限制,而是深度创作的画布。

李念证明甜美系并非年轻专属,通过材质创新与细节把控,完全可以实现轻熟女的灵动表达。

车晓则示范了如何将职场装束升华为艺术宣言,在实用性与美学价值之间找到完美平衡点。

对于普通女性而言,这场同框带来的最大启示在于:造型的本质是自我认知的外化。

无论是李念的青春活力,还是车晓的知性优雅,都在证明一个真理——真正的时尚从不追赶潮流,而是创造属于自己的风格宇宙。