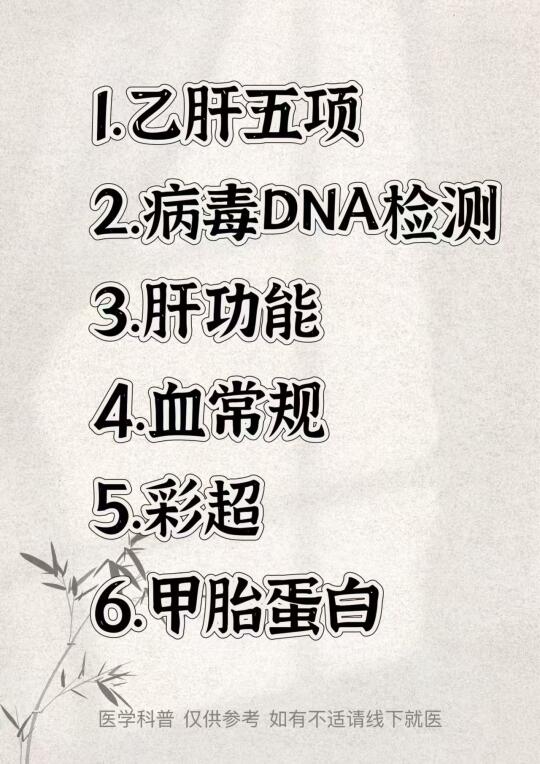

乙肝复查是控制病情、预防肝硬化的关键环节,但许多患者却因检查项目不全而陷入“无效复查”的误区。临床数据显示,未系统监测关键指标的乙肝患者,肝硬化发生率比规范复查者高出2.3倍。这种风险差异背后,折射出大众对乙肝复查的认知盲区——并非抽血化验就等于“查了”,四项核心指标的缺失可能让整个复查失去意义。

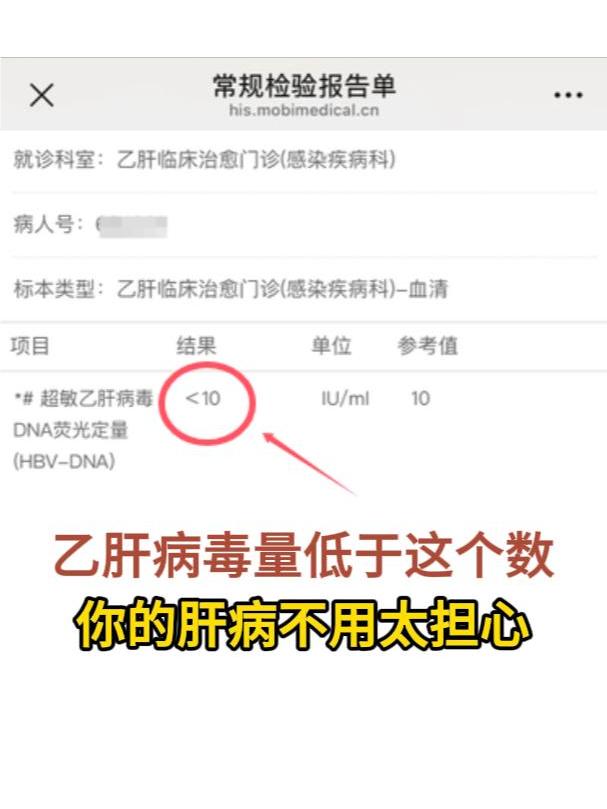

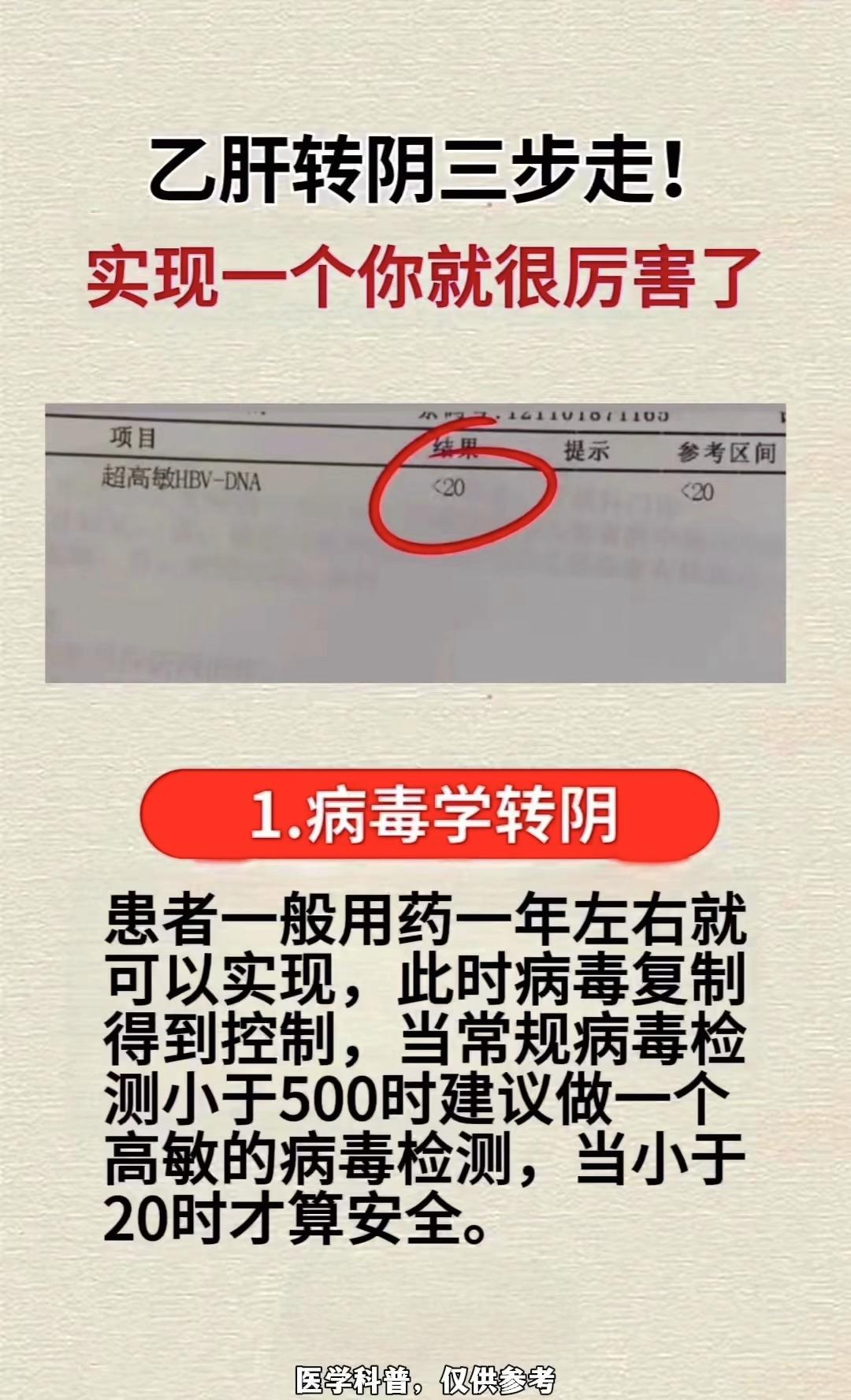

病毒活跃度监测是复查的“导航仪”

乙肝病毒DNA定量检测常被患者忽视,但它却是判断病毒复制活跃度的“金标准”。病毒载量持续高于2000 IU/mL的患者,肝硬化的年发生率是低病毒载量者的3.8倍。这个指标如同隐藏在血液中的“警报器”,能提前6-12个月预警病情波动。有些患者仅关注肝功能转氨酶,却不知部分免疫耐受期患者虽转氨酶正常,病毒仍在暗中侵蚀肝细胞。

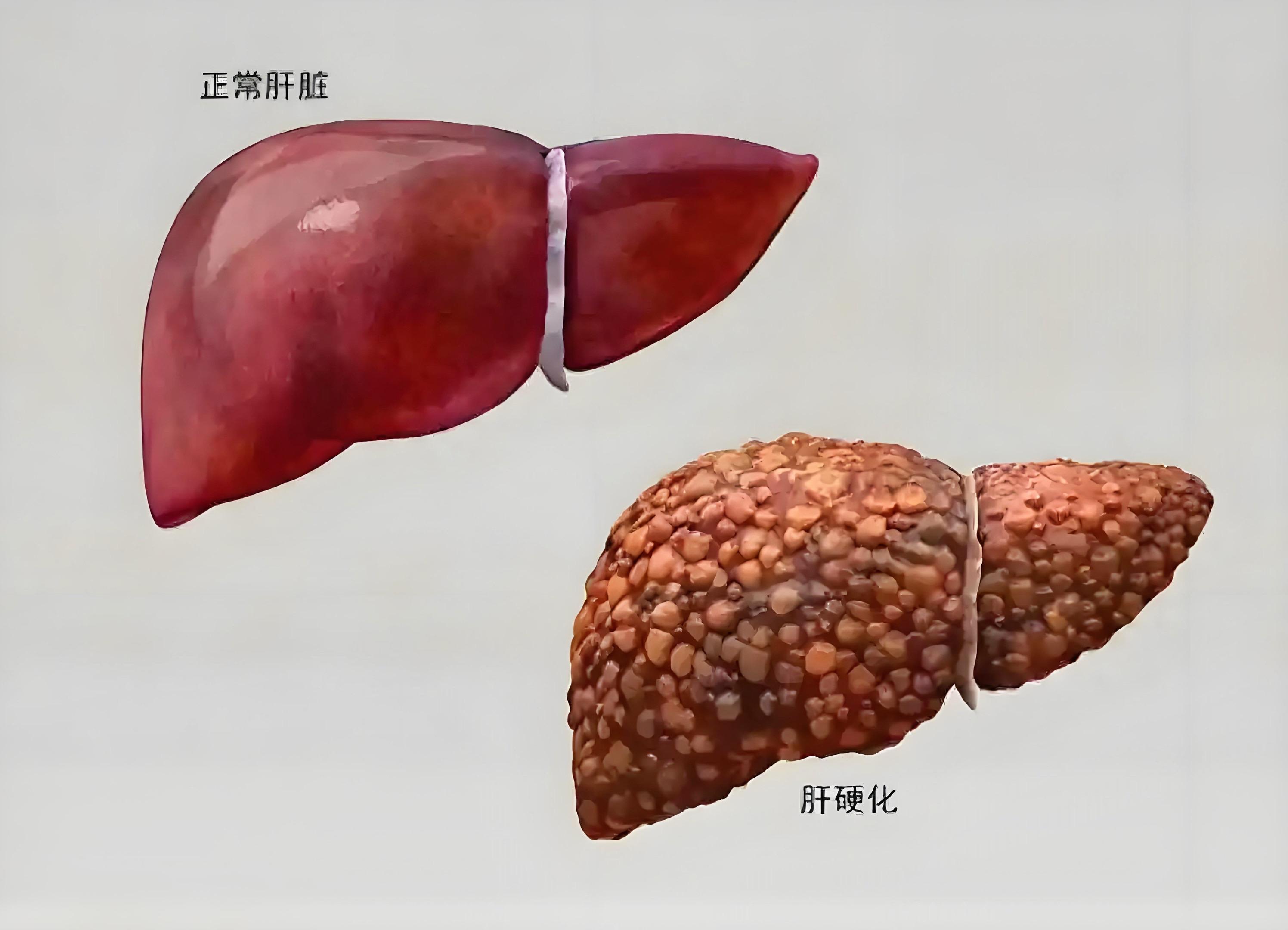

肝脏硬度检测是“透视眼”

传统B超难以发现早期肝纤维化,而肝脏弹性成像(FibroScan)或瞬时弹性成像技术能精准量化肝脏硬度值。当硬度值超过7.3kPa时,已存在显著纤维化;达到12.5kPa则提示肝硬化可能。这项检查如同给肝脏做“CT扫描”,能捕捉到B超漏诊的30%早期病变。更关键的是,它无需穿刺即可实现无创监测,尤其适合需要长期随访的乙肝人群。

甲胎蛋白是肝癌的“预警哨”

作为肝癌特异性标志物,甲胎蛋白(AFP)异常升高往往早于影像学表现6-12个月。临床中不乏这样的案例:患者年年查B超未见异常,却因漏查AFP导致肝癌确诊时已错过最佳治疗期。需要警惕的是,慢性乙肝患者即使无症状,AFP持续>20ng/mL也需警惕癌变风险,这种“沉默的警报”正是许多悲剧的源头。

免疫状态评估是“治疗指南针”

乙肝两对半定量检测不仅能确认病毒复制状态,更能通过表面抗原(HBsAg)滴度变化预测自愈可能。当HBsAg<1500 IU/mL且HBV DNA转阴时,患者进入“临床治愈窗口期”的概率提升4倍。这种动态监测如同为治疗装上“导航系统”,帮助医生在最佳时机调整方案,而非机械遵循“三年复查一次”的陈旧建议。

复查的误区往往源于认知断层:有人把体检当复查,用常规生化指标替代专科检测;有人惧怕穿刺活检,却不知无创技术已成熟普及;更有人迷信“转氨酶正常=肝脏健康”,忽视病毒持续存在的潜在威胁。真正的有效复查应是“三位一体”的组合:病毒学指标判断活性,影像学评估结构,肿瘤标志物防范癌变,三者缺一不可。

对于乙肝携带者而言,复查不是“例行公事”,而是与疾病博弈的智慧较量。建议30岁以上患者每半年完成病毒DNA、肝脏弹性、甲胎蛋白和乙肝两对半定量检测,形成连续的病情档案。记住:精准的复查不是多花钱,而是为未来省下治疗肝硬化的巨额费用,更是为生命健康构筑起科学防线。当复查单上这四个关键指标清晰呈现时,患者才能真正握住对抗乙肝的主动权。