央视新剧《我的后半生》开播即爆,首播收视率峰值突破2.75,创下央视八套年度纪录,网络热度值两小时破20000。

然而主演张国立却因剧中角色深陷舆论漩涡,被观众贴上“老不正经”标签。

这场争议背后,恰恰撕开了中国式婚姻中最隐秘的伤口。

一、黄昏恋的“速度与激情”刺痛观众神经

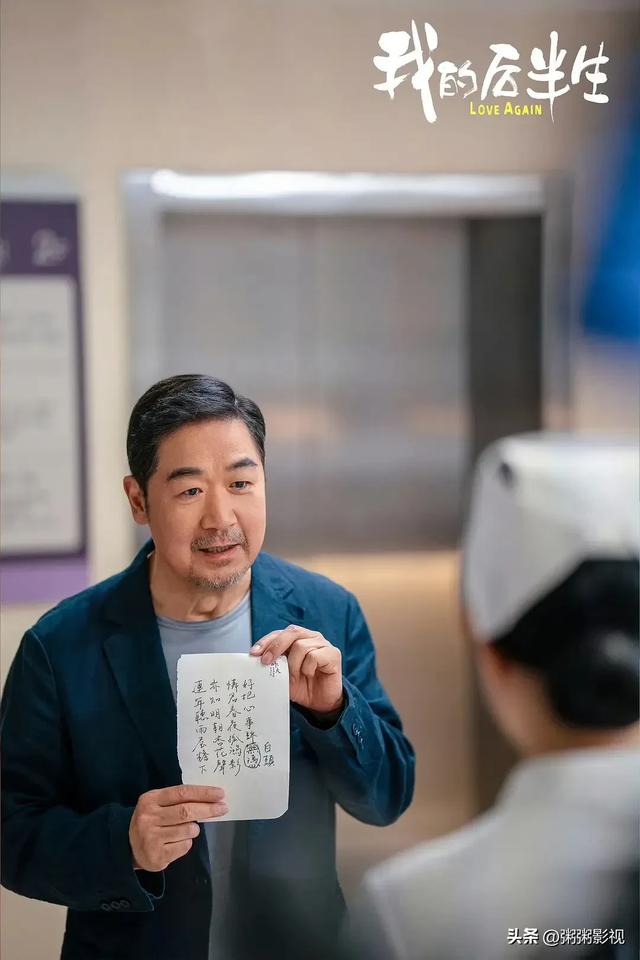

一、黄昏恋的“速度与激情”刺痛观众神经剧中张国立饰演的退休教授沈卓然,在相伴半生的妻子离世仅一年后,便与年轻护士长上演“光速同居”。

住院期间写情诗表白,出院即开启同居生活,亲密镜头甚至让年轻观众直呼“尺度惊人”。

这种情感转折被网友戏称为“梁祝化蝶变梁祝蹦迪”,与传统文化中“从一而终”的期待形成强烈冲突。

事实上,编剧特意设置了一年的情感空窗期,远高于现实案例。

数据显示,我国丧偶男性再婚平均周期仅为0.8年,女性则长达4.3年。

剧中沈教授对护士长的急切追求,恰是现实中“老来伴”刚需的戏剧化呈现——独居老人日均孤独感达6.8小时,情感需求远超想象。

二、婚姻真相的双面镜:被宠坏的巨婴VS觉醒的付出者

二、婚姻真相的双面镜:被宠坏的巨婴VS觉醒的付出者更深层的争议在于角色行为的割裂感。

亡妻在世时,沈教授是“十指不沾阳春水”的学术巨婴,连杯水都由妻子端到书桌前。

而当遇见护士长后,70岁的他突然化身“暖男”,端茶倒水无微不至。

这种反差揭开了婚姻中残酷的真相:长期单方面付出会消磨爱的价值,被照顾者往往将伴侣的奉献视为理所当然。

正如剧中亲家母孙宝琴吐槽:“男人就像老房子,失火快救得也快”。

当婚姻变成“情感扶贫”,付出方燃烧自己温暖对方,接收方却逐渐丧失爱的能力。

这种失衡关系在老年婚恋中更为凸显——72%的再婚纠纷源于财产与照料责任分配。

三、代际价值观的激烈碰撞

三、代际价值观的激烈碰撞子女辈与父辈的冲突贯穿全剧:女儿沈黛越洋电话质问“尸骨未寒就找新欢”,儿媳刘丽娜既担心公公抑郁又警惕财产流失,亲家母更使出朋友圈曝光恋情的狠招。

这些情节精准踩中社会痛点:84%的子女支持父母再婚,但其中63%要求签署婚前协议。

年轻观众批判“老不正经”时,往往忽略银发群体的情感刚需。

我国60岁以上独居老人已超1.2亿,相亲角里举着“求伴”牌子的身影,正成为老龄化社会的特殊风景。

剧中沈教授四次相亲经历,恰是老年婚恋市场的缩影——从房产纠葛到健康顾虑,从代际阻挠到情感代偿,每个选择都透着现实的无奈。

四、被曲解的社会实验

四、被曲解的社会实验该剧引发的争议本身更具启示意义。

当#父母黄昏恋该支持吗#登上热搜榜首,超5亿阅读量的讨论暴露出代际认知鸿沟。

年轻人执着于“深情应似庭前柏”,老年人却践行着“满目山河空念远,不如怜取眼前人”。

这种价值观冲突,本质是对“婚姻本质”的理解差异。

或许正如编剧埋下的隐喻:老沈最终选择“孤独但自由”。

这恰是给当代婚姻的启示——健康的伴侣关系需要保持三分疏离,既不做寄生藤蔓,也不当救世圣母。

毕竟,爱情最好的状态,是70岁的沈教授终于学会自己倒水时,眼中仍有星光闪烁。