春末夏初,樱桃熟了。满树的珍果就像一串串的鲜红玛瑙,在碧绿的枝叶间闪烁。它们圆润饱满,表皮还会泛出鲜亮的光泽,只要轻轻一咬,酸甜的汁水瞬间便在齿间弥散,一股清新的果香也很快就萦绕舌尖。

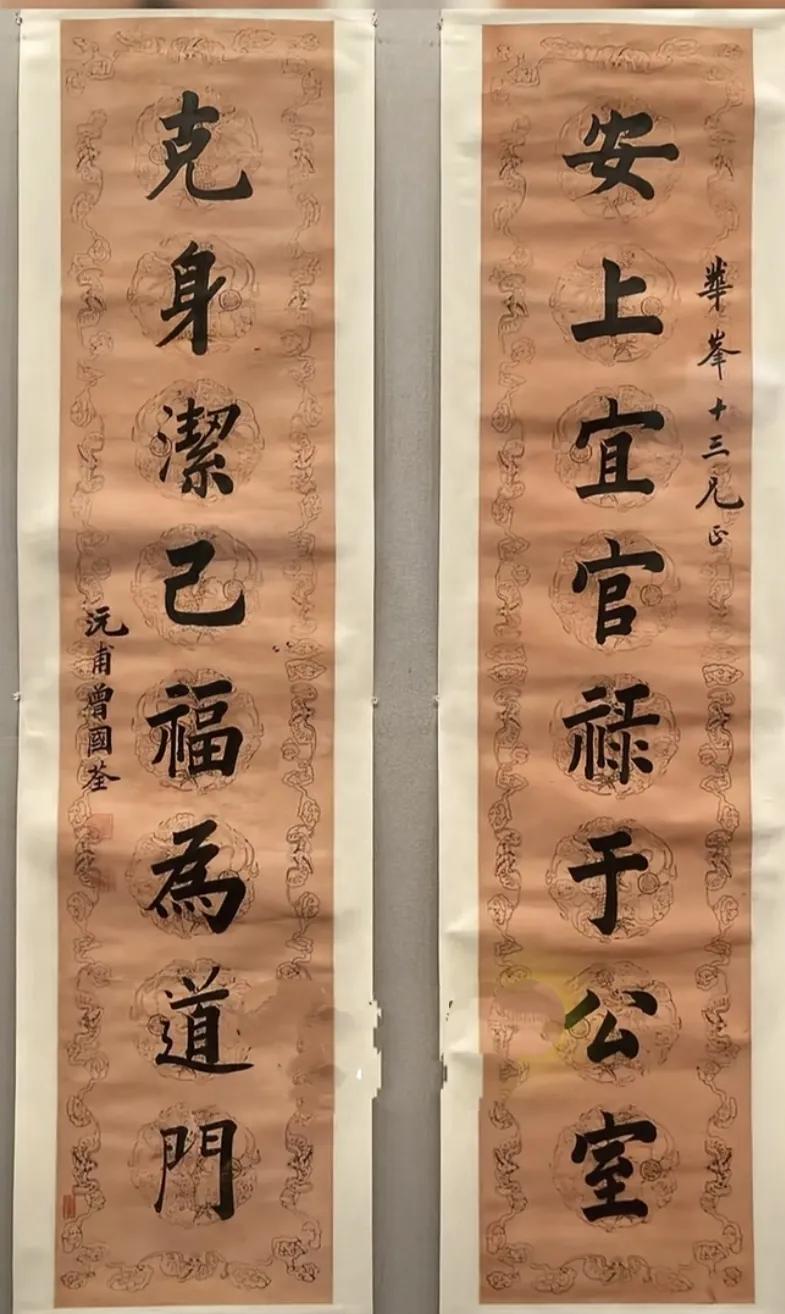

早在古代的礼记中,樱桃就登上了祭祀大典,成为最早被写入典籍的鲜果。到了唐代,樱桃更从宗庙祭品,跃入文人墨客的诗篇。清末一首描写樱桃的佳作不输前贤,别出心裁,值得一读。下面分享才子采摘樱桃,题写一首七律,开篇就极其精彩,结尾彰显旷达襟怀。

摘樱桃

清末民国初 · 王闿运

红果甘香熟最先,摘看犹带露珠圆。

葡萄太俗难相比,芍药初开许并搴。

曲宴已无唐故事,转蓬曾咏蜀诗篇。

年来内热冰消久,不羡金盘荐玉筵。

王闿运年少孤苦,幸得叔父教养,凭借苦学,9岁便能作文,24岁中举,后来多次会试未中。他曾任肃顺府上的家庭教师,又在曾国藩的幕府中行走,晚年担任清史馆馆长。王闿运一生建树颇丰,桃李满天下。这首诗通过对樱桃的描写,表达出诗人超脱的襟怀。

“红果甘香熟最先,摘看犹带露珠圆”,开篇描绘樱桃成熟时的诱人景象。鲜红的色泽与甜美的香气,瞬间勾起读者对樱桃的美好想象。“熟最先”点明樱桃成熟较早的特点,作者称赞它能在众多水果中脱颖而出。

“露珠圆”三字,细腻入微地刻画了采摘时的情景,晶莹的露珠附着在圆润的樱桃上,既增添了樱桃的鲜嫩之感,也让整个画面富有清新灵动的气息,仿佛将读者带入清晨果园之中,感受到那份自然的纯净与美好。

接下来的两句采用对比手法,诗人认为葡萄“太俗”,难以与樱桃相提并论,而樱桃更具高雅气质。葡萄由汉代的张骞从西域传入,在唐代虽然成了酒肆标配,却因其世俗之气,难入清高文人的法眼。而樱桃的甘香与晶莹,则暗合传统文化中尚清忌浊的审美。

才子又将樱桃与初开的芍药“并搴(qiān)”,因为芍药在传统文化中常被视为美丽、高贵的象征,而樱桃在色泽、姿态以及蕴含上,都能与芍药媲美。作者以此进一步提升了樱桃的形象,并赋予其超凡脱俗的特质。

“曲宴已无唐故事,转蓬曾咏蜀诗篇”,颈联抒发作者的复杂情思。唐代新科进士放榜之日,长安慈恩寺必设樱桃宴。新贵们在红纱帐里,用金匙舀起浸在冰水中的樱桃,拌着酥酪,大快朵颐。才子们在酒酣耳热之际,诗赋唱和之声也会此起彼伏。

清末民初科举废止,帝制崩塌,曾经的金盘玉筵变成了断壁残垣。那种繁华和热闹的场面早已难以重现,透露出历史的沧桑变迁,也暗含诗人对朝代更迭、世事无常的感慨。

"转蓬"二字,化用杜甫转蓬行地远,攀桂仰天高的漂泊感,既指诗人曾入蜀为幕的经历,也暗喻清末才子们仿佛蓬草一般,辗转于乱世的凄凉宿命,令人慨叹不已。

最后两句彰显诗人的旷达襟怀,“年来内热冰消久,不羡金盘荐玉筵。”经过岁月的沉淀与人生的磨砺,诗人内心的躁动与渴望已渐渐平息,如今早已不再羡慕富贵奢华的生活。

“不羡”二字,体现出一种超脱世俗、淡泊名利的人生态度。在那个动荡不安的时代,诗人看透了世事的无常与荣华的虚幻,选择了宁静、淡然的生活,从而让内心回归平和、自在。

一颗小小的樱桃,曾经是皇恩的象征,更是文人身份的荣耀;樱桃既能承载云幕椒房亲荐枕的皇家气派,也能容纳小楼一夜听春雨的市井温情,恰似士大夫既怀庙堂之志、又恋江湖之远的双重情怀。朋友们,您对樱桃的历史变迁有何看法,欢迎留言!