在历史的长河中,蒙古人和满人分别建立了元朝和清朝,这两个王朝都曾在中国历史上留下了浓墨重彩的一笔。然而,在王朝兴衰更替之际,蒙古人能够在元朝灭亡后退回草原,而满人却无法在清朝灭亡后退回东北,这种截然不同的命运背后,隐藏着诸多复杂的历史因素。

一、经济基础:草原与东北的差异经济基础是决定一个民族生存和发展的关键因素之一。

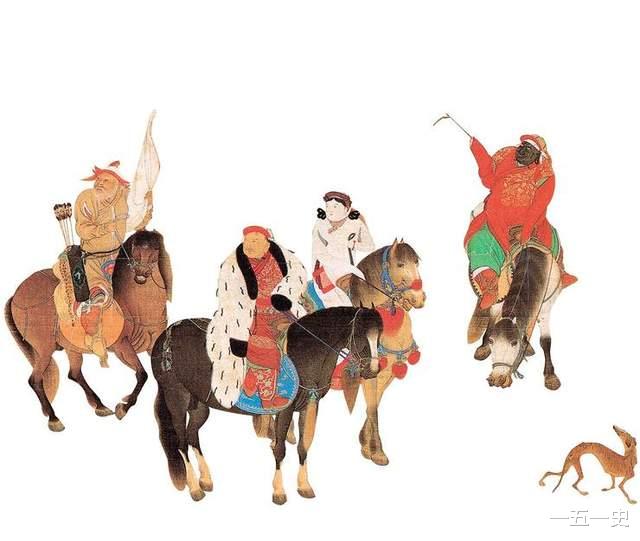

在元朝建立之前,蒙古人已经在草原上建立了强大的经济体系,以游牧和狩猎为主。这种经济模式使得蒙古人能够在草原上自给自足,即使在元朝灭亡后,他们退回草原依然能够维持基本的生存。

元朝时期,蒙古人从中原地区掠夺了大量财富运往草原,进一步增强了草原地区的经济实力。当元朝灭亡,蒙古人退回草原时,他们依然拥有相对富足的经济基础和熟悉的生活方式。

相比之下,满人的情况则大不相同。

满族的发源地在东北,但清朝入关后,清朝统治者长期将东北视为“龙兴之地”,对其采取严格的封禁政策,限制经济发展和人口流动,东北地区逐渐被封禁,经济逐渐萧条。

到了清末,东北的人口结构也发生了巨大变化,汉族人口大量增加,而满族人口则相对减少。东北的经济基础已经无法支撑大量满人退回后的生存需求。

民族认同与凝聚力的差异民族认同和凝聚力是一个民族在面对危机时能否团结一致的关键因素。

蒙古族以部落制度为基础,成吉思汗统一蒙古后,部落凝聚力和民族认同感极强。草原是蒙古人的精神家园和生存根基,即使元朝灭亡,蒙古人退回草原后仍能保持相对完整的生活方式和社会结构。

在蒙古人的观念中,草原是他们的根,无论走到哪里,最终都要回到这片土地。这种强烈的民族认同感和凝聚力使得蒙古人在退回草原后能够迅速重新组织起来,继续维持他们的生活方式。

然而,满族的情况则复杂得多。满族的形成是以建州女真为核心,融合了海西女真和部分其他民族。这种融合缺乏牢固的民族认同基础,且入关后满人逐渐汉化,与东北老家的联系逐渐淡化。

同时,清朝并非满族的清朝,它只是爱新觉罗家族的清朝,满族普通老百姓并没有得到好处。例如,满清统治者让彪悍的索伦部(鄂伦春族)不得入关,不得农垦,只能游猎保持生存,直到解放前鄂伦春族的生产力接近原始社会,几百年间,清廷让这个民族隔绝在社会发展之外。同时又对索伦部强行征兵,在清朝几百年的统治时期,这个民族被兵赋压榨得见不到壮年男性。

康熙年间开始的封边政策使得东北成为贫穷的苦寒之地,关外的满人生活困苦,甚至不如内地的汉人。到了清末,东北的满人对清廷的不满情绪极高,甚至在辛亥革命期间,东北的满人也有起义反抗清廷的行为。

这种民族认同感的缺失使得满人在清朝灭亡后无法像蒙古人那样退回东北并重新组织起来。

外部环境的压力外部环境的压力也在很大程度上影响了蒙古人和满人的命运。

元朝灭亡时,蒙古人退回草原后仍能维持一定的独立性。虽然元朝的统治结束,但蒙古草原并未受到外部势力的严重威胁。蒙古人退回草原后,依然能够保持相对完整的生活方式和社会结构,继续在草原上生存和发展。

而清末的东北地区则面临严重的外部威胁。沙俄不断蚕食东北和蒙古地区的土地,使得满人即使想退回东北,也缺乏安全的生存空间。此外,东北的经济和社会结构已经发生了根本性变化,满人退回东北后难以找到适合的生存方式。在清朝灭亡后,东北地区已经被卷入了复杂的国际关系和地缘政治中,满人无法像蒙古人那样退回东北并维持独立。

总结蒙古人能够在元朝灭亡后退回草原,而满人却无法在清朝灭亡后退回东北,这种截然不同的命运背后,是经济基础、民族认同与凝聚力、外部环境以及统治策略等多方面因素的综合作用。蒙满人因为经济基础的丧失、民族认同感的缺失、外部环境的压力以及统治策略的失误,无法退回东北并重新组织起来。

评论列表