好友结束行程踏上归程后,向我发送了一张书法作品的照片。许久,屏幕似被赋予了神秘引力,牢牢吸附住我的视线,令我全然无法移开分毫 。照片上的字迹浓淡相间,墨色在宣纸上洇出细小的水痕。最左边的"雪"字点画密集,右边的"山"字三笔粗重如山脊,中间的"中"字端正稳重,最醒目的"高"字竖画直冲纸端。

该书法杰作的运笔,体现出多种多样的形态更迭。细处轻轻挑起,粗处深深揳入纸面。"雪"字的四点水向左斜逸,"山"字的短横层层叠加,"中"字的竖画直如标枪,"高"字的"口"部扁平如瓦当。我数了数,整幅作品大约有十四个字,但因布局错落,初看只觉满纸烟云。

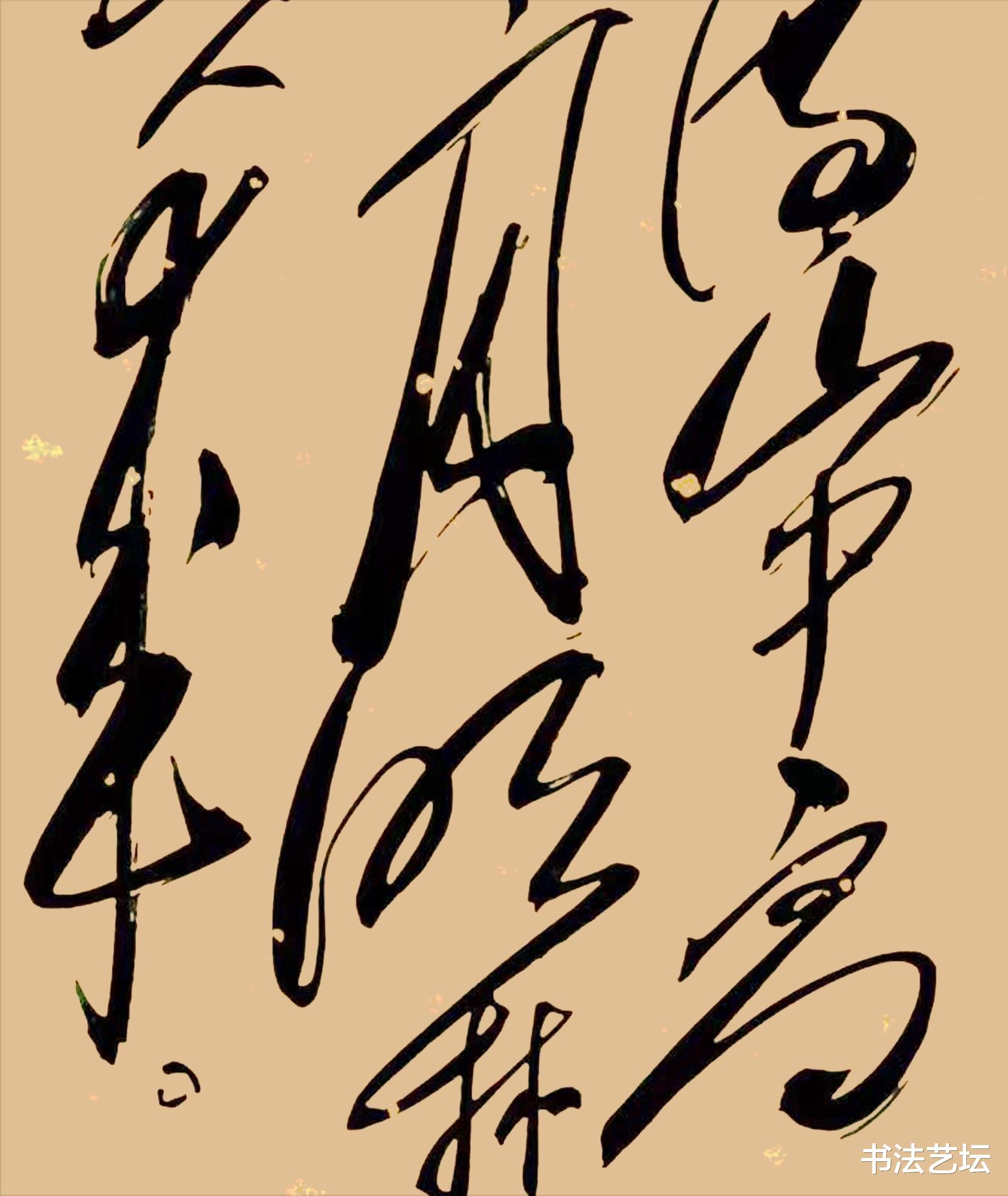

作品局部(一)

在这一画面里,有高达三分之一的区域都是空白。左下角的浓墨块与右上角的淡墨痕形成对角线张力。"卧"字的长撇斜斜切过空白,"来"字的捺笔向右下方伸展。我注意到"月"字的四点水圆润饱满,"明"字的"日"旁隐在"月"后,"林"字双木交叠如枝桠交错。

朋友后来告诉我,这其实是两句古诗。我再度端详起那些原本不甚清晰的笔画:先是七个字慢慢显现出来,紧接着,右侧的字迹也逐渐清晰可辨了 。原本看不清的"满"字三点水舒展,"卧"字的"卜"旁修长,"美人"的"人"字细若游丝。

在这件作品之中,墨色的深浅彼此交融、晕染开来,营造出极具冲击力的层次感,真实可感,好似只需抬手,便能触摸到画里的景致 。"雪"字淡墨飞白,"山"字浓墨厚重,"高士"二字枯笔疾书,"月明"部分则以淡墨晕染。朋友说写这字的人必定是高手,因为枯笔处丝缕不断,浓墨处渗透纸背,只有腕力沉稳才能驾驭这样的反差。

作品局部(二)

我逐字逐行细细清点后发现,这幅书法作品中的汉字数目既没多一个,也未少一个,刚好十四个。即便不见连笔勾连的牵丝,可每个字的收笔之处,皆与下一字的起笔遥相呼应,于无形中营造出独特的韵律 。

这幅书法的线条变化特别丰富。纤细之处,手法轻缓巧妙挑起;粗厚之处,则用力深深楔入。每个字的笔画走势各有不同,有的往左偏斜,有的往右倾侧 。"雪"字的点画密集,墨点溅开;"卧"字的长撇斜切空白;"来"字的捺笔伸展有力。整幅书法恰似灵动的乐章,每一笔都暗藏迥异的笔触动向,宛如于宣纸之上低于专属的轨迹 。

完整作品

布局上变化多端。有的地方字挤在一起,密不透风;有的地方字稀稀拉拉,空出大片空白。左下角的浓墨块占据整个角落,右上角的淡墨痕轻飘如雾。中间部分的字大小不一,"高士"二字写得修长,"月明"部分则扁平宽舒。空白处特别多,尤其是右边,几乎有一半是空的,给人一种开阔的呼吸感。

朋友说下次旅行还会留意这样的字迹。我向他说道,这幅书法作品的精妙之处就在于每一个字都各安其位 。粗和细交替出现,节奏便在里头隐匿;疏同密相互变换,章法就于其中蕴含 。自那之后,我们之间的交流彻底断了。但那张照片,却在我的手机相册里静静躺了好久好久 。每次打开都能看到墨色在光线下微微发亮,空白处像藏着未写完的故事。

评论列表