他曾是文学圈的名人,其作品《编辑部的故事》和《海马歌舞厅》轰动一时;他是我国收藏领域最炙手可热的标签式人物,谈陶瓷、说玉器信手拈来,他还创建了我国第一个私人博物馆——观复博物馆;他只有小学四年级的学历,却博古通今,出书讲座,成为主流媒体和普通大众热烈追捧的文化大家。他就是马未都。

未,代表阴历乙未年(1955年);都,代表首都;因为生在北京,这就是马未都名字的来历。再进一步说,马未都的名字还寄托着父母的美好祝愿,他们希望他“成为未来首都的建设者”。

作为一名“50后”,马未都1969年和1973年曾先后两次下乡插队,几年的知青生活给他留下了难忘的回忆。

随父亲去干校

马未都自小在军队大院长大,父母都是山东人。父亲出生于荣成市镆铘岛,十几岁的时候就离开家乡,当兵参加了革命。因为父亲还有些文化,所以在部队里一直是做思想工作,从指导员、教导员一直到政委。经历了战争洗礼的父亲给马未都留下的是坚强与乐观的生活态度,这使他一辈子受用。

1966年 5月 7日毛泽东发出最高指示,让干部们去农村这所大学校接受锻炼,也就是劳动改造,当时各军种、兵种以及政府各个部门都成立了五七干校。1969年 1月 23日,马未都兄妹三人跟着父亲登上了北去的列车,启程前往黑龙江省宁安县的空军五七干校。

刚到东北的时候,马未都常常会挨饿,因为在北京都是自家做饭,油盐总是足的,但吃干校食堂,首先就是缺油腥,什么都想吃,但什么都吃不上,日积月累中逐渐形成的那种饿的感觉也是今天人们所无法体会的。

一天傍晚,父亲神神秘秘地带上马未都兄妹三人,来到一个废弃的四处漏风的大房子。房子里有一口大炉子,父亲变戏法似地拿来一个铁锅,麻利地插上木柄,然后从大衣口袋里掏出几大把黄豆,在锅中翻炒起来。

兴奋的马未都则去捡柴、添火,父亲说:“火不能急,否则豆子糊了不能吃。”马未都在微微的红火中兴奋地看着父亲,父亲也得意地看着他们。终于,黄豆发出豆香,香飘四溢。父亲说:“炒好了,放凉了就能吃了。”话音未落,在他拿起铁锅准备离开炉子时,一个意外发生了,铁锅的木柄突然转动,铁锅瞬间翻转一百八十度,黄豆一粒不剩全部掉进了火里,火苗立刻就蹿起一米多高。那个时候马未都的难受,他自己能描述,但父亲的难过,恐怕是没有语言可以表达的。

舞台处子秀 扮演一只狗

在五七干校的时候,马未都还加入了文工团,开始了自己短暂的“演员”生涯。那时按毛主席的要求,全国都要普及样板戏,干校也很快组织了一个空政文工团。马未都生性好动,被文工团一个姓栾的领导看中,拉进了演出队,参加排戏并在东北林区巡回演出。

在那个娱乐方式比较单一的年代,文工团的每次演出观众都是漫山遍野。马未都刚开始也就是个跑龙套的,甚至是连跑龙套都算不上。对于第一次饰演的角色,马未都至今也都不好意思说出口。

了解样板戏《红灯记》的人都知道,剧中当李奶奶向李玉和发出情况紧急信号未奏效后,李玉和一步跨进门就问:“妈,出事啦?!”李奶奶向门外一指说:“门外——有狗!”接下来就该马未都上场了??他就是站在电线杆旁,饰演了自己平生第一个角色,就是只“狗”。

逐渐地,马未都的戏份也开始多了起来,他饰演的主要还是特务,虽然仍没有台词,但也开始有了动作,就是进到屋里,拿起一本黄历胡乱一翻,随手摔在地上。对此马未都已经很高兴了,但有一次演出出现了差错。那一次台下的观众有好几万人,马未都像平常一样进了屋子,却发现凳子上并没有放着黄历,这下马未都没办法了,因为他也不是专业演员,不知道怎么去救场,最后索性一屁股坐在凳子上不出去了,直到外面的观众吵翻了天。从那以后,马未都就开始不再相信道具,而是养成每次上场前把黄历放在自己袖子里随身携带的习惯,到了屋里再随手一扔。出了丑也让马未都明白了人生的一个重要信条——做人要自信,做事要周密。

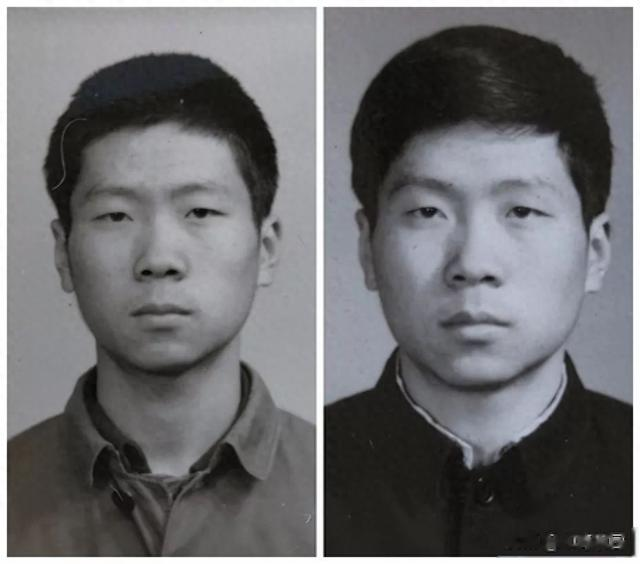

1973年马未都来到北京郊区插队,被知青们选为食堂“司务长”。图为马未都在食堂外的照片

担任司务长 偷吃芝麻酱

从东北返回北京又过了两年,1973年马未都来到北京郊区——现在海淀区温泉镇苏家坨——开始了自己第二次下乡插队的生涯。因为马未都的数字概念比较好,脑子好使,做事公正,因而被知青们推举为食堂的“司务长”,负责做饭和发放饭票,虽然这样马未都的空闲时间多了些,但厨房的脏活累活也得一起干。

马未都常常变着法儿改善知青们的伙食,当然做饭也是需要技巧的。那个时候知青们干活辛苦,如果饭菜口味不合适,他们就会发脾气,马未都可能就会挨骂。时间长了马未都逐渐钻研出一套“看天调盐法”,因为天气是和饭菜的咸淡有关的,天气热,知青们干活出汗就多,做菜就要多放盐,否则就会挨骂,所以每天做饭之前,马未都都会出去看看天气,“看天做饭”。

马未都小时候对芝麻酱情有独钟,按北京市那时的规定,每人每月只供应一两芝麻酱。对买东西自幼抵触的马未都,买芝麻酱却十分乐意前往,回家路上用手指刮点儿送入口中,品尝香得无以复加的芝麻酱,算是童年一桩小小的快事。即使现在看到芝麻酱马未都也是倍感亲切。

一个冬天的夜里,马未都饿得难受,一个人偷偷溜进厨房找吃的。当时食物缺乏,管理很严格,每天晚饭后都要清点剩余馒头,然后签字上锁,防止有人多吃多占,所以馒头是不能动的。饥饿难耐的马未都思来想去,只有芝麻酱没数。当时芝麻酱也是一人一两,同村的知青有146名,每个月都是马未都亲自去公社的副食店打回近15斤来。想到这,马未都随即挖了一勺送入口中,但这么冷的冬天,芝麻酱冰冷粘稠,硬得难以下咽,马未都随即又从水缸里舀了一勺子带着冰茬子的凉水帮助送下,还被噎了个半死。偷吃之后马未都慌忙回到宿舍,刚蹑手蹑脚地钻进被窝,灯突然亮了,同屋的知青都醒了,并且异口同声地说:“你偷吃芝麻酱!”那个时期,长期饥饿的人嗅觉是极为灵敏的??

爱情要有共同的革命目标

马未都属于“50后”,他们这一代知青插队时的爱情具有鲜明的时代烙印。当时下乡插队的知青谈恋爱并不太受限制,但也有一条不成文的标准:如果认为你是一个不好的孩子,你谈恋爱就叫乱搞,如果认为你是个好孩子,你谈恋爱就是革命的爱情,是真正的爱情。

所谓“革命的爱情”,就是说要谈恋爱两个人先要确立一个共同的革命目标,大家找准了这个目标,先奔向目标去,在路上再来谈恋爱的事。谈恋爱的前提就是要说废话,如果一开始就切入主题就被认为是乱搞,就属于胡来。比如农民谈恋爱,就先要谈改良土壤;工人们谈恋爱,必须先谈技术革新,如何提高效率之类;党委书记的爱情就是老婆生病也不能回家,得一心扑在工作上,这些才叫革命的爱情。与那个时期的爱情相比,现在的爱情则是过于简单,过于商业化了。

1975年马未都离开了生活两年的农村返回城里,被分配到北京一家工厂当了几年的铣床铣工。1980年马未都开始了文学创作,第一篇小说《今夜月儿圆》使他一举成名,前面提到的与王朔等人一起创作的《编辑部的故事》和《海马歌舞厅》可谓其文学创作的高峰,后来马未都又将兴趣转向了收藏,成为收藏文化圈里尽人皆知肃然起敬的马先生。