文章:转身山水

一、开篇:盆地与海风的对话作为一个四川人,上海于我而言曾是地图上的一个符号:长江入海口的繁华都市,电视剧里的霓虹灯影,朋友口中“连空气都带着咖啡味”的魔幻之地。直到真正踏上这片土地,那些零散的想象才逐渐拼凑成真实的轮廓——黄浦江的货轮鸣笛与四川的江船号子截然不同,弄堂里的吴语呢喃和川渝街巷的爽朗笑声形成奇妙反差。

带着盆地人的好奇,我试图解开关于上海的十个谜题。这不仅是地理的跨越,更像一场文化的温柔碰撞。

二、十问上海:在差异中寻找共鸣疑问1:上海究竟算不算沿海城市?

初到上海时,我总以为推开窗就能望见海浪,却发现这座城市与大海保持着微妙的距离。黄浦江上往来的巨型货轮提醒着我航运的繁忙,但真正的海风需要乘车向东,直到临港的堤岸才能触碰到咸湿的气息。一位上海朋友笑道:“我们看海往去嵊泗列岛跑,就像你们看雪山得去川西。”

四川人眼中的“海”是遥远的憧憬,而上海人早已将海洋化作基因里的开放。在洋山深水港,我望着集装箱被机械臂精准抓取,忽然懂了何为“海纳百川”。

疑问2:上海的冬天是否真如传说中刺骨?

作为一个习惯川西暖冬的人,上海的湿冷给了我当头一棒。这里的冷像浸了水的绸缎,悄无声息地贴紧每一寸皮肤。气象数据显示冬季平均气温3-5℃,体感却堪比四川零下。

有趣的是,上海朋友来成都过冬时同样叫苦不迭:“你们阴天太多,衣服晾三天还能拧出水!”或许气候的“苦”,反而成了两地人互相调侃的温情梗。

疑问3:上海话真的难以理解吗?

在田子坊听到两位老裁缝用上海话讨价还价,音节如珠玉落盘,确有几分江南评弹的韵味。年轻人多说普通话,但方言里仍藏着城市密码:“老克勒”指代优雅的老绅士,“轧闹猛”形容凑热闹的生动场景。

最让我惊讶的是某些词汇的共通性——四川话里的“摆龙门阵”,在上海人口中成了“嘎讪胡”,都是市井烟火的温度。

疑问4:上海人的年夜饭桌有什么秘密?

本以为江南年味清淡,却在朋友家的年夜饭上见到整桌“浓墨重彩”:油光发亮的八宝鸭,琥珀色的四喜烤麸,砂锅里翻滚的腌笃鲜。当阿姨端出酒酿圆子时,我恍然发觉:甜,原来也可以是团圆的底色。

“我们也吃火锅的呀!”朋友指着桌上的全家福砂锅笑道。蛋饺、肉圆、爆鱼在鸡汤里沉浮,竟与四川的九宫格达成了某种默契——沸腾的,总是对生活的热望。

疑问5:上海菜能否征服四川胃?

本帮菜的甜曾让我望而却步,直到在巷子里尝到教科书级的红烧肉:三层肥瘦相间的五花肉,裹着酱色晶亮的糖汁,入口即化却毫无腻味。厨师说秘诀在于“冰糖吊鲜,黄酒去腥”,这让我想起川菜里的“百菜百味,重在调和”。

更意外的是沪上暗涌的吃辣风潮:重庆小面馆在写字楼下遍地开花,本帮面馆备着三种辣酱,连生煎包店都推出“麻辣小龙虾馅”。美食的疆界,终归抵不过人间烟火气的交融。

疑问6:上海早餐为何钟情“糯米饭团”?

清晨七点的弄堂口,粢饭团摊前排着长队。老板娘手法娴熟:糯米摊平,夹入脆油条、肉松、咸菜,最后点睛一勺白糖。这种咸甜交织的滋味,让习惯红油抄手的我陷入沉思。

“老上海讲究早上吃扎实”,摊主阿姨用夹杂宁波口音的普通话解释。后来在浦东金融城看到白领们边啃粢饭团边赶地铁,忽然懂得:快节奏里的从容,或许就藏在这口温热糯香里。

疑问7:摩天大楼是否拉开了人与人的距离?

站在陆家嘴环形天桥仰望“三件套”,玻璃幕墙折射的不仅是阳光,还有无数奋斗者的身影。但当我走进街角的社区菜场,听到摊主与老主顾用上海话聊家长里短,看见爷叔们拎着鸟笼在中心绿地散步,方才明白:这座城市的海拔落差里,藏着独特的平衡哲学。

一位设计师朋友说得好:“上海中心大厦632米的高度,是给世界看的;弄堂里2米宽的晾衣杆,才是过日子的尺度。”

疑问8:地铁网络能否承载城市的焦虑?

早高峰的2号线车厢,西装革履的上班族与拖着买菜车的大妈共享方寸空间。列车呼啸着穿过地下隧道,报站声用普、英、沪三语编织成城市交响曲。当我惊讶于11号线直达苏州时,上海同事淡定道:“你们成渝高铁也早把双城变成同城了。”

不同在于,上海地铁站名如同微型中国地图:南京西路、陕西南路、虹桥火车站…每个站台都藏着流动的故事。

疑问9:快节奏是否消磨了生活本真?

在静安寺写字楼见识过“咖啡会议”的高效,也曾在永康路看到年轻人端着拿铁在梧桐树下发呆。成都人常调侃上海“少了些人情味”,可当我迷路时,弄堂口修表的老先生放下放大镜,用钢笔在报纸边角画出详细路线图——连拐角处的白玉兰树都作了标记。

或许这就是上海的生存智慧:把效率留给工作,将温情存于细节。

疑问10:咖啡文化与茶文化如何共存?

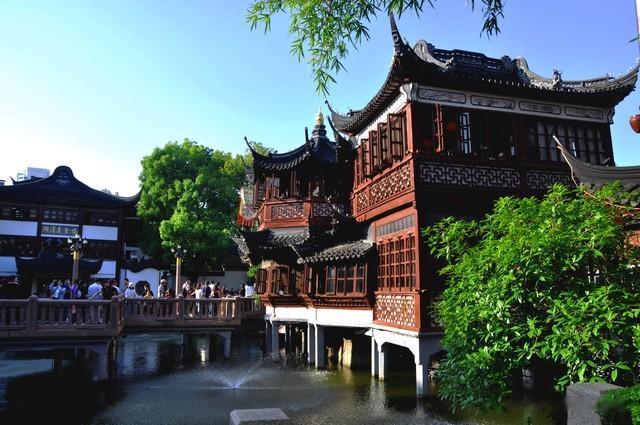

星巴克在上海开出全球最大门店的同时,豫园湖心亭的茶客仍用盖碗刮着碧螺春的浮沫。有趣的是,新兴茶馆正将两者融合:外滩某家茶馆用紫砂壶冲手冲咖啡,武康路茶室把龙井茶冻做成“东方提拉米苏”。

“阿拉吃茶,也吃咖啡呀!”茶艺师姑娘的吴语软糯,手中却稳当分着普洱茶汤。这种包容,恰似这座城市的气质。

三、结语:长江头尾的相望

三、结语:长江头尾的相望解完十问那日,我特意乘轮渡从浦东到浦西。江风掠过百年外滩建筑群,对岸的环球金融中心在暮色中化作一枚光剑。忽然想起李白的诗句:“仍怜故乡水,万里送行舟”——从岷江到黄浦江,原来我们共享着同一条血脉。

上海朋友发来消息:“春节来我家吃改良版毛血旺,保证辣到你喊救命!”我笑着回复:“那我带包花椒,教你做麻辣八宝鸭。”

四、后记:双城记的未完待续

四、后记:双城记的未完待续 离沪前,在虹桥火车站买了盒鲜肉月饼。酥皮掉渣的瞬间,竟想起成都军屯锅盔的椒麻香。或许所有地域差异,终会沉淀为理解与欣赏。

此刻,一列高铁正穿越巴山楚水向东飞驰。车窗上映出两种风景:四川的梯田茶园,上海的弄堂梧桐。而人间烟火,原本就该这般千滋百味。

好啦,就到这里,欢迎来评论区互动,留下您的精彩点评![比心][送自己一朵花]