2002年、2012年、2013年国家文物局共计发布三批禁止出境文物目录,共计195件(组),保护国家一级文物中的孤品和易损品。湖北有 10 件文物被列入 195 件禁止出境文物名单,其中:湖北博物馆9件,荆门市博物馆1件。

1、大玉戈

商代文物,1974 年出土于湖北省武汉市黄陂盘龙城李家嘴 3 号墓,现藏于湖北省博物馆。质地为蛇纹石,硬度 3.5 ,长 94 厘米、宽 14 厘米、厚仅 1 厘米,是目前已知商代最大的一件玉戈,被誉为 “玉戈之王”。玉戈呈青灰色,援部狭长,前锋尖锐,直内上有一圆穿,器身两侧有刃,制作规整。作为仪式用器,它彰显着当时的礼仪制度与权力象征 。

2、曾侯乙编钟

1978 年湖北随县擂鼓墩曾侯乙墓出土,现藏于湖北省博物馆。这是中国迄今发现数量最多、保存最好、音律最全、气势最宏伟的一套编钟。

钟架长7.48米、高2.65米。全套编钟共六十五件,分三层八组悬挂在呈曲尺形的铜木结构钟架上,其中一件镈钟为楚惠王赠送给曾侯乙的。钟及架、钩上共有铭文3755字,内容为编号、记事、标音及乐律理论。每件钟均能奏出呈三度音阶的双音,整套编钟音域可跨五个半八度,十二个半音齐备,可以旋宫转调。其音列是现今通行的C大调,能演奏五声、六声或七声音阶的乐曲。专家认为,曾侯乙编钟的出土,改写了世界音乐史。

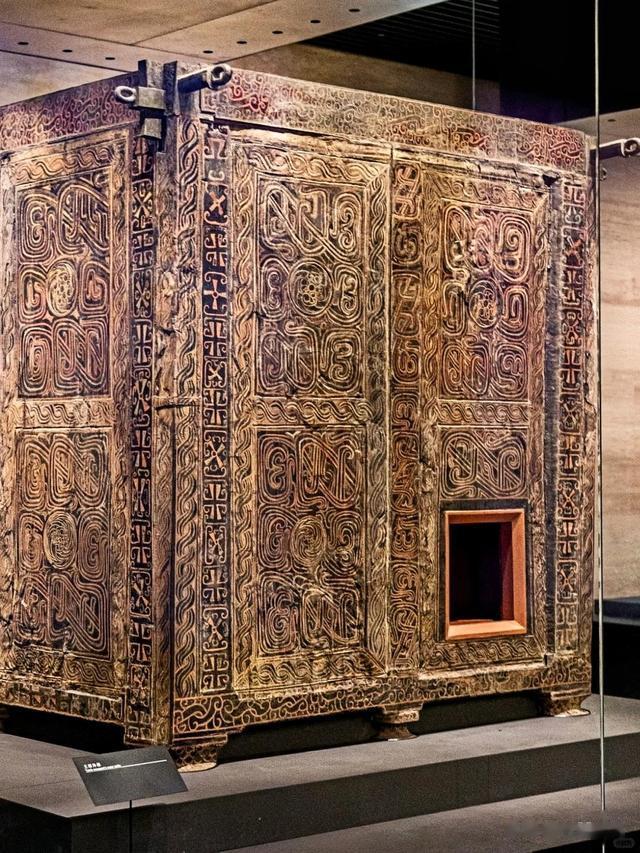

3、曾侯乙墓外棺

1978 年湖北随县擂鼓墩曾侯乙墓出土,现藏于湖北省博物馆。

这具棺木为古曾国诸侯乙的葬具,此棺重约七吨,原位于地下13米深的墓穴之中,是其墓室内的主棺。棺内套有一内棺,成殓着墓主人的尸骨,曾侯乙墓位于今湖北随州。

4、曾侯乙尊盘

1978 年湖北随州市擂鼓墩曾侯乙墓中出土,现藏于湖北省博物馆。其工艺复杂,展现了高超的青铜铸造技术。

曾侯乙尊盘由尊和盘两件器物组成,尊高30.1厘米,口径25厘米,盘高23.5厘米,口径58厘米。尊的口沿是多层套合的镂空附饰,远看像云朵,实际是由无数条龙蛇所组成的镂空花纹,它们相互盘旋环绕,宛如在空中游动。尊的颈部攀附四只反首吐舌、向上爬行的豹,豹身也以镂空的龙蛇装饰,尊的腹部和圈足满是蟠螭纹和浮雕的龙,整个尊体共装饰有28条龙、32条蟠螭。盘的制作更为复杂,除口沿有和尊一样的镂空纹饰外,盘身的四个抠手也是由无数条龙蛇组成的镂空花纹。抠手下有八条镂空的夔龙。盘足为四条圆雕的双身龙,龙口咬住盘的口沿,造型别致。整个盘体装饰龙56条、蟠螭48条。专家认为,曾侯乙尊盘鬼斧神工的工艺,堪称2400余年前的高精密制造,当之无愧是中国青铜工艺的巅峰之作。

5、彩漆木雕小座屏

1965年彩绘木雕小座屏出土于湖北荆州的望山一号楚墓,考古人员并未在墓中发现可以明确墓主人身份的文物。该墓中还出土了另一件十分出名的国宝:越王勾践剑,现藏于湖北省博物馆。

这件彩绘木雕小座屏长52厘米,高15厘米,宽3厘米。漆座屏是室内陈设挡风或作为隐蔽的用具,这件小座屏由两部分组成:屏座和雕屏。屏座两端着地,中部悬空,这部分为浮雕;长方形雕屏竖嵌在屏座上,这部分为透雕。方寸之间用透雕和浮雕技法雕刻了51只鸟兽。包括大蟒、小蛇、蛙、鹿、凤、鸟。完全对称的构图。我国古代木雕与漆工艺术的代表作之一。是先秦时期雕刻工艺最为复杂的漆器之一。是战国时期楚国漆器工艺的代表作品。是中国出土文物中工艺最复杂、雕刻最精致图案最罕见的一座彩漆座屏,也是迄今发现较早且保存较为完整的一件漆器装饰品。

6、战国多节活环套练玉佩

1978年出土于湖北省随州市曾侯乙墓东室墓主棺内,现藏于湖北省博物馆。

战国多节活环套练玉佩全长48.5厘米,宽8.5厘米,由13片镂空的各种形式或图案的玉片及26个圆环、半圆环和方扣连接而成。其中有4个银挺玉插入,拆卸银挺玉之后便成为5块长度不同、环片多少不等的连环玉佩,折叠起来便形成一块玉团状。玉组佩始见于西周,到战国趋于全盛,成为极具特色的玉器品类。2013年8月19日,国家文物局将战国多节活环套练玉佩列入《第三批禁止出国(境)展览文物》。

7、战国彩绘乐舞图鸳鸯形漆盒

1978年湖北随县(今随州)曾侯乙墓出土, 现藏于湖北省博物馆。

盒长20.1厘米,宽12.5厘米,高16.5厘米。鸳鸯的颈下有一圆形榫头,可以嵌入鸳鸯器身颈部的卯孔内,让头可以自由旋转。器身由两半胶合而成,中空,背部有方孔,覆浮雕夔龙盖。 · 这只小鸳鸯略肥,翅膀微微上翘,尾部平伸,蜷曲双足。全身以黑漆为底,用红漆施鳞纹、锯齿纹、菱格纹等。鸳鸯腹部右侧绘击鼓图:以兽为鼓座,上立鼓,一兽持两个鼓槌击鼓,一佩剑武士随鼓声起舞。腹部左侧绘撞钟图:以两鸟为立柱,立柱上层挂两钟,下层悬二磬,旁有一似人似鸟的乐师持棒正在撞钟,彩绘乐舞图鸳鸯形漆盒是目前发现的先秦漆器中,器形最独特,保存最完好,色彩最鲜艳的,堪称先秦漆器之冠。

8、秦云梦睡虎地秦简《语书》

睡虎地秦墓竹简,又称睡虎地秦简、云梦秦简、云梦睡虎地秦简 ,是指1975年12月在湖北省云梦县睡虎地秦墓中出土的大量竹简,这些竹简长23.1~27.8厘米,宽0.5~0.8厘米,内文为墨书秦隶,写于战国晚期及秦始皇时期,包含1155枚竹简、4万余字,反映了篆书向隶书转变阶段的情况,其内容主要是秦朝时的法律制度、行政文书、医学著作以及关于吉凶时日的占书,为研究中国书法、秦帝国的政治、法律、经济、文化、医学等方面的发展历史提供了详实的资料,具有十分重要的学术价值。

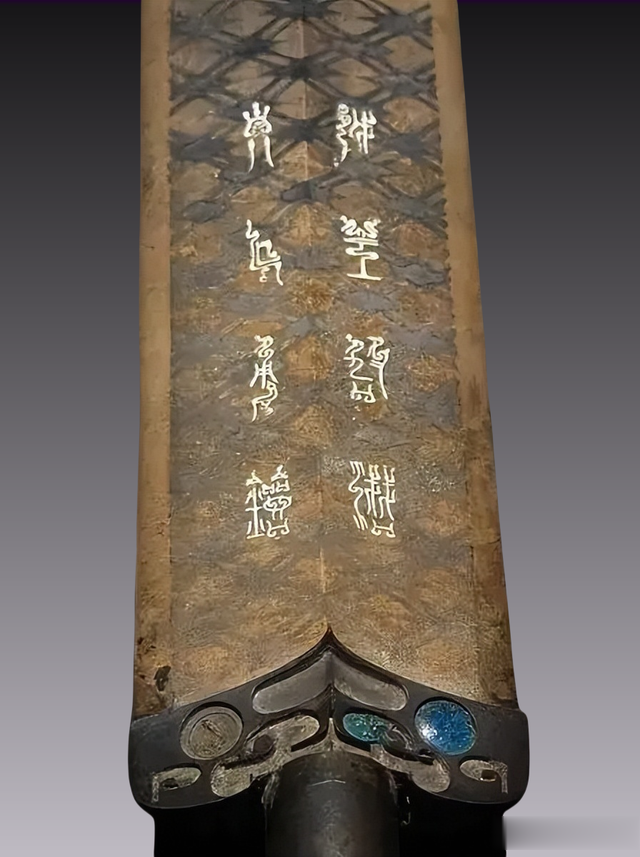

9、春秋越王勾践剑

春秋越王勾践剑,春秋晚期越国青铜器,中国一级文物,1965年湖北省荆州市荆州区望山一号墓出土,现收藏于湖北省博物馆 。

春秋越王勾践剑长55.7厘米,柄长8.4厘米,剑宽4.6厘米,重875克 ,剑首外翻卷成圆箍形,内铸有间隔只有0.2毫米的11道同心圆,剑身上布满了规则的黑色菱形暗格花纹,正面近格处有“越王鸠(勾)浅(践)自作用剑”的鸟篆铭文,剑格正面镶有蓝色琉璃,背面镶有绿松石 。春秋越王勾践剑体现了当时短兵器制造的最高水平,被誉为“天下第一剑” ,是青铜武器中的珍品,对研究越国历史和了解中国古代青铜铸造工艺和文字有重要价值 。

10、郭店楚简《老子(甲、乙、丙)》

1993 年湖北荆门市郭店一号楚墓出土,现藏于荆门市博物馆、湖北省博物馆。

郭店楚简《老子》,是郭店楚简中的一个《老子》版本,篇幅共71枚,楚简老子共71枚。整理者根据简的形制、长短,把这71枚简分为甲、乙、丙三组。目前甲、丙组留在荆门市博物馆,乙组在湖北省博物馆展出。郭店楚简具有重要的学术研究价值,被誉为“改写中国思想史的典籍”。郭店楚简上记有道家文献2篇,儒家文献14篇,其中以道家文献《老子》最为有名。郭店楚简《老子》利用竹简由长到短的变化显示着形成时代上的由早到晚的先后顺序,它是截止到二十世纪所发现的时代最早、文字最原始的道家著作。 2013年国家文物局将其列入《第三批禁止出国(境)展览文物》。