1958年,日本战后第13个年头,这一年,东京街头的景象仿佛是时代的缩影。地铁站里挤满了工薪族,有的西装革履,有的衣衫褴褛。新宿的酒吧里,霓虹灯初上,穿和服的老人望着橱窗里的电视机出神,而远在北海道山洞里的“野人”刘连仁,正蜷缩在火堆旁啃着发霉的橡子面。这一年,日本既迎来了经济复苏的曙光,也伴随着普通人的挣扎与呐喊。它既是希望的起点,也是矛盾的爆发点。

一、失业潮下的生存博弈

在“岩户景气”来临之前,日本经历了一段艰难的阵痛期。1958年3月,全国失业人数飙升至92万,比前一年激增了87.8%。东京的工厂门口排起了长队,一位大阪的纺织女工回忆说:“那时候,每天只敢吃两顿饭,省下的钱给弟弟交学费。”而在农村,年轻人纷纷抛下祖辈耕作的土地,涌入城市,挤进8人一间的木板房,用每月2万日元的微薄工资(约合50美元)支撑着全家的生计。当国家高喊“经济奇迹”时,普通百姓却还在为温饱挣扎。那时候的日本人,也许和今天的我们一样,在生活的重压下辗转难眠,既要面对生活的艰辛,又要对未来抱有一线希望。

二、城乡裂痕:和服与西装的对话

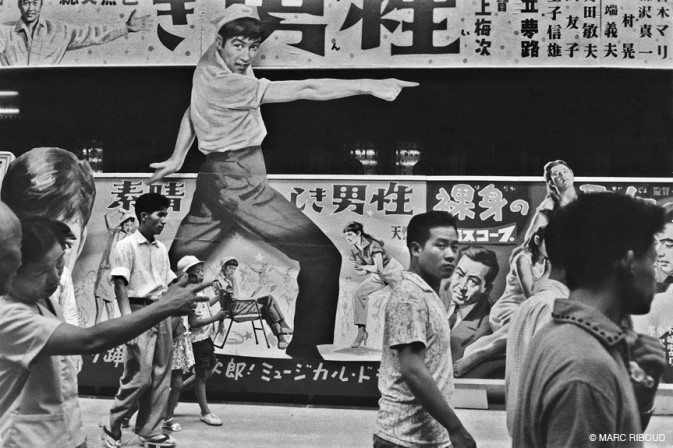

京都的舞伎踩着木屐,走过西洋咖啡馆;东京的主妇们偷偷模仿杂志上的美式穿搭。城乡之间的差距,就像一道无形的墙。城市中的中产阶级开始贷款购买黑白电视机,一台电视机的价格相当于工人两个月的工资。而在农村,老人们还在用陶罐煮野菜。政府推行的“农产品最低收购价”政策形同虚设,一位北海道的农民含泪说:“种了一年的稻米,换不回儿子在东京半年的房租。”当城市的霓虹灯照亮夜空时,又有谁还记得那些在田埂上佝偻着背的身影?城乡之间的差距,穿越了67年,依然刺痛着我们的心。

三、消费社会的雏形与阵痛

百货公司的橱窗里,索尼晶体管收音机和电冰箱吸引着主妇们的目光,但更多的人只能隔着玻璃幻想。1958年10月,东京塔破土动工,象征着现代化的野心。然而,与此同时,仍有30万家庭还在用煤油灯照明。更讽刺的是,当政府吹嘘“三大神器”(电视、冰箱、洗衣机)普及的时候,三池煤矿的矿工们却正在为争取加班费与资方血战。在物质丰裕的表象下,隐藏着多少血汗和辛酸?当我们今天追逐智能家电的时候,是否还记得父辈们为第一台黑白电视而省吃俭用的那些日夜?

四、庶民的怒吼:从黑雾到砂川

这一年,日本民众的愤怒达到了顶点。4月,自民党议员贪污的“黑雾事件”曝光,东京的主妇们举着“还我菜金”的标语走上街头游行。9月,砂川的农民与美军的推土机对峙,学生们和主妇们手挽手,高唱反战歌谣。最震撼的莫过于松川事件的再审——当最高法院维持冤案判决时,50万民众包围了法院,一位白发老妪嘶喊道:“司法不公,天理何在!”当权力与资本勾结的时候,普通人该如何守护自己的尊严?那些举着标语的手,何尝不是推动时代前进的力量?

1958年的日本,就像人生中的中年阶段——既有养家糊口的重担,也有不服输的倔强。东京的主妇们组织“生活协同组合”,团购低价米;大阪的工人发明了“轮班育儿”的互助模式;连刘连仁这样的逃亡劳工,也在北海道的雪原上刻下“我要回家”的求生信念。正是这些微小的光亮,最终汇聚成了1960年代“国民收入倍增计划”的星火。当我们今天感叹“内卷”与“躺平”的时候,或许该回头看看1958年的日本人。他们用竹篾修补屋顶,却始终仰望星空。生活从未容易,但希望永远生长在裂缝里。