1978年12月,十一届三中全会的掌声尚未消散,极少数人利用党进行拨乱反正的机会,曲解“解放思想”的口号,极端夸大党所犯的错误,党内外出现了一些对新的路线方针政策、对新中国成立以来党的历史问题的错误认识。

这些错误的认识又集中在对毛泽东和毛泽东思想的评价上。比如北京的“西单民主墙”就公然张贴诽谤毛泽东的大字报,还有人甚至打出批判毛泽东的标语,具有很大的煽动性。对社会上出现的这股全盘否定毛泽东的错误思潮,国外纷纷猜测,中国在“非毛化”了,港台的报纸也说:“大陆批毛,势在必行。”

邓小平敏锐地察觉到了这股错误的思潮对党和社会主义事业的危害,他深知对于毛泽东的评价,不仅关乎一位领袖的功过,更关系着党的团结、国家的稳定,以及全国人民对历史的认知。

为了总结历史经验,统一全党思想,1979年10月,中共中央决定,着手起草《关于建国以来党的若干历史问题的决议》,《决议》在中央政治局常委领导下进行,由邓小平亲自主持。

邓小平

有人提出现在制定《决议》的时机和条件还不成熟,希望在召开党的“十二大”以后再说,邓小平听后指出:

这个决议,过去也有同志提出,是不是不急于搞?不行,都在等。从国内来说,党内党外都在等,你不拿出一个东西来,重大的问题就没有一个统一的看法。国际上也在等。人们看中国,怀疑我们安定团结的局面,其中也包括这个文件拿得出来拿不出来,早拿出来晚拿出来。所以,不能再晚了,晚了不利。

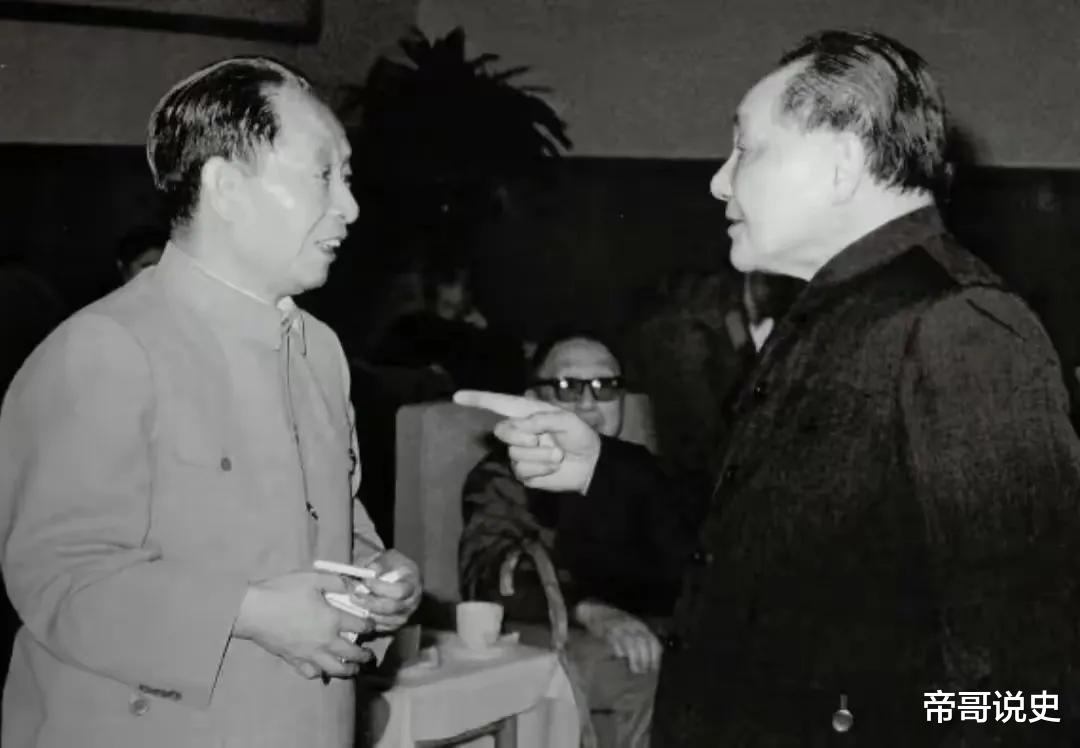

经过两个月的紧张工作,1980年2月,《决议》起草小组完成一份仅供领导参阅的初稿,邓小平看后感到平铺直叙,主题不够鲜明。3月19日,邓小平找胡耀邦、胡乔木和邓力群谈话说:“我看了起草小组的提纲,感到铺得太宽了。要避免叙述性的写法,要写得集中一些。”

邓小平和胡耀邦

随后邓小平讲了三条意见:

第一,确立毛泽东同志的历史地位,坚持和发展毛泽东思想,这是最核心的一条;

第二,对建国30年来历史上的大事,哪些是正确的,哪些是错误的,要进行实事求是的分析,包括一些负责同志的功过是非,要做出公正的评价;

第三,通过这个决议对过去的事情做个基本的总结。

10月25日,邓小平在同中央负责同志的谈话中,对如何评价毛泽东的功过和毛泽东思想,再次提出了十分中肯、十分深刻的意见:

对于错误,包括毛泽东同志的错误,一定要毫不含糊地进行批评,但是一定要实事求是,分析各种不同的情况,不能把所有的问题都归结到个人品质上。毛泽东同志不是孤立的个人,他直到去世,一直是我们党的领袖。对于毛泽东同志的错误,不能写过头。写过头,给毛泽东同志抹黑,也就是给我们党、我们国家抹黑。这是违背历史事实的。

邓小平

1980年8月21日,邓小平在人民大会堂接受了意大利著名记者法拉奇的采访。双方坐下以后,法拉奇开门见山地问:“几年前我到北京来,到处可以看到毛主席的像,今天我从饭店到这里,只看到一幅,挂在紫禁城入口处。以后天安门上的毛主席像是否要永远保留下去呢?”

邓小平听后,严肃地回答说:“天安门上的毛主席像要永远保留下去。过去毛主席像挂得太多,到处都挂,并不是一件很严肃的事情,也并不能表明对毛主席的尊重。尽管毛主席过去有段时间也犯了错误,但他终究是中国共产党、中华人民共和国的主要缔造者,他为中国人民做的事情是不能抹杀的,我们将永远纪念他。”

在后面的谈话中,邓小平又强调说:“我们将肯定毛主席的功绩是第一位的,他的错误是第二位的。我们要实事求是地讲毛主席后期的错误,我们还要继续坚持毛泽东思想。毛泽东思想是毛主席一生中正确的部分。”随后他又专门对法拉奇说:“请你把这句话一定要记下来!”

邓小平和法拉奇

1981年6月27日至29日,党的十一届六中全会一致通过了《中国共产党中央委员会关于建国以来党的若干历史问题的决议》。这份3.4万字的文件创造了历史:既指出“运动”是“全局性、长时间的左倾错误”,又明确“毛泽东同志是伟大的革命家”,更强调“毛泽东思想活的灵魂”——实事求是、群众路线、独立自主。

这篇《决议》的智慧,在于它既没有神化领袖,也未陷入历史虚无主义。邓小平用政治家的远见与哲学家的深邃,在破与立之间找到了平衡点,正如他所说:“总结历史,不是为纠缠过去,而是为团结一致向前看。”

评论列表