于立群曾是家中的宝贝女儿,继承了母亲对书法的热爱。家道中落后,她不得不早早投身艺术的怀抱,先是舞台剧,后成为上海的电影明星。22岁那年她嫁给了深受姐姐爱慕的郭沫若,生活看似幸福美满。然而随着时间的推移,一个埋藏多年的秘密震惊了她的世界——丈夫竟是姐姐去世的幕后黑手。郭沫若的爱,真实还是一场精心策划的赎罪?下面小史就带大家一起了解一下。

于立群

1916年于立群出生在贺州的一个曾经显赫的官宦家庭。她的祖父于式枚是清朝末期的榜眼,官至正二品,后来家境衰败,她的父亲依靠继承的财富维生,但那些资金很快就在家庭的日常开销中消耗殆尽。家中珍贵的字画被一一售出,连基本的生活开支也变得捉襟见肘。

在这种经济压力之下,于立群的大姐于佩琛(即于立忱)展现了非凡的才华和坚韧。她书法高超,每逢春节便在市场上摆摊,为人们书写春联,以此赚取一些微薄的收入,勉强支持着三个妹妹继续他们的学业。

于立忱的勤奋和智慧最终使她考入了北平师范大学,而于立群年仅十四岁的于立群随家人前往上海寄居在外祖父家,她与母亲及弟妹们共同生活。她的日常生活严格而有序,每天清晨跑步近千米,并严格训练演艺技巧,无论是节假日还是晚上,她都抓紧时间练习钢琴。

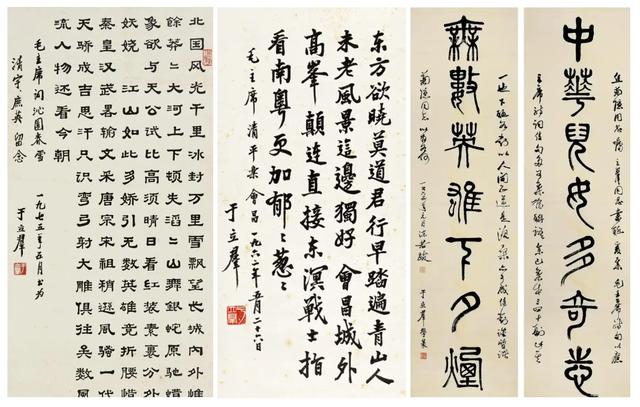

于立群的书法

为了避免家庭中的矛盾,家人决定将于立群过继给黎锦晖,这一举措也使得她得以更换艺名为黎明健。她演出了多部舞台剧和街头小品,还参与了电影拍摄,很快在上海的文艺圈中崭露头角,成为了一名著名的明星。在抗日战争期间,她积极参与了战地的报道和救援工作,为抗战贡献了自己的力量。

与此同时于立忱的文学热情引导她加入了《大公报》,她在报社中的表现出色。1934年当日本发表侵华宣言时,全国民众对此感到愤怒和震惊。在这种背景下,《大公报》决定派遣表现优异的于立忱前往东京担任特派记者,记录和报道日本的动向和中国人民的反应。

在东京的日子里,于立忱不仅报道了许多重要新闻,与此同时于立群在上海的影响力不断扩大,她在舞台上赢得了观众的喜爱,也在电影界获得了认可。姐妹二人虽然事业发展各异,但都展现出了家族中的文化底蕴和个人的坚韧不拔。

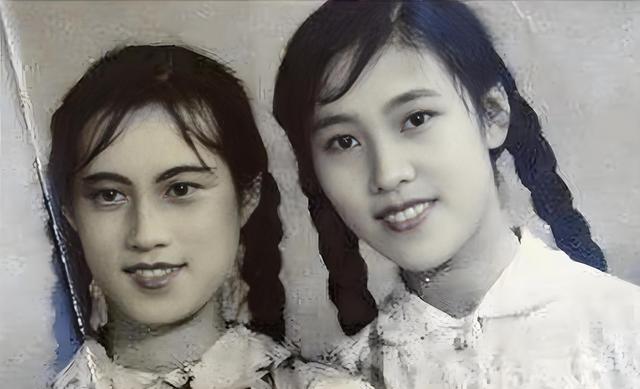

于立群和姐姐于立忱

于立忱在日本于立忱遇到了郭沫若,两人很快陷入了情网,然而郭沫若已有家室的事实最终成为了这段感情的裂痕。当郭沫若得知于立忱发现自己怀孕时态度截然变冷,甚至提出要求她终止妊娠。

于立忱回到上海,试图找郭沫若寻求一个说法。然而面对于立忱的追问,郭沫若只是以各种借口敷衍了事。彻底心寒的于立忱选择了与郭沫若断绝关系,并独自去医院做了手术。这段感情的破碎和郭沫若的无情对待,深深打击了于立忱,最终她选择了用自杀来结束自己的痛苦。

同年郭沫若也从日本回到上海,他在返国后的几天内,便与朋友们一起前去悼念于立忱。在于立忱的葬礼上郭沫若的目光意外地落在了她的妹妹于立群身上。郭沫若发现于立群与她姐姐一样具有非凡的魅力。

郭沫若

在淞沪抗战爆发后,郭沫若在一次抗战救济活动中再次遇到了于立群。这场意外的相遇,他决心将对于立忱的爱转化为对于立群的守护和关怀。从那时起,郭沫若和于立群的关系日益密切。

于立群的艺术生涯与她的个人生活均因郭沫若的影响而发生了变化。郭沫若的关心和支持成为了于立群生活中的重要部分,同时他也在情感上为过往的遗憾寻求救赎。在郭沫若的心中,保护和爱护于立群,既是对于立忱的一种纪念,也是对自己过去行为的一种补偿。

1938年,他们结为夫妻,这是郭沫若第三次步入婚姻的殿堂。婚礼上周总理半真半假地开玩笑道:“希望这是你最后一次结婚!”这段由赎罪情绪开始的婚姻,随着时间的推移,似乎也变得真挚起来。

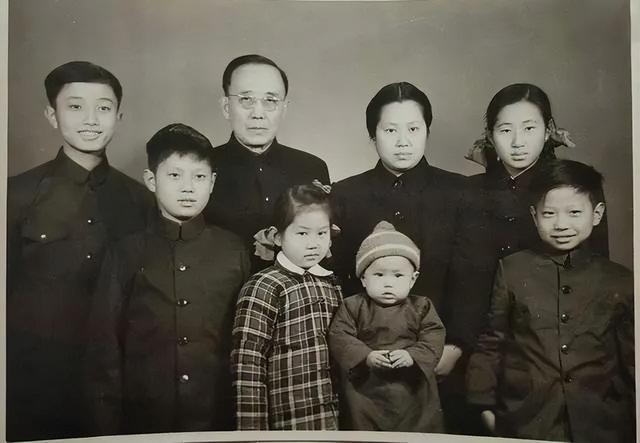

郭沫若、佐藤富子和他们的孩子

同年郭沫若因公务被困在湖南的南岳衡山,参与一个重要的军事会议。与此同时他的妻子于立群因为怀孕的关系,已经安全抵达桂林,等待丈夫的归来。隔离两地的生活让郭沫若的思念愈发强烈。

在南岳衡山躲避敌机轰炸的夜晚,他把对妻子的深情和思念化作文字,创作了《在南岳避敌空袭寄怀立群桂林》系列诗作,每一篇都透露着对于立群安危的牵挂和深厚的爱意。

到了同年12月,战事稍有平息,郭沫若终于获准前往桂林与妻子团聚。他们在桂林的老码头搭乘木船,顺流而下,一路欣赏着桂林的山水美景,这短暂的旅行虽然不足一个月,但对郭沫若来说,却是一段刻骨铭心的体验,留下了难以磨灭的记忆,并期待未来有更多机会探访这片美丽的土地。

在1939年郭沫若决定投身抗战活动,于立群也做出了重大牺牲,退出了她的影坛生涯,全力支持丈夫,并细心照顾家庭。同年7月家庭悲剧接踵而至,郭沫若的父亲郭朝沛病逝于家乡。郭沫若携带着于立群和两名年幼的孩子回到了乐山沙湾镇,进行为期三年的守孝。

这是郭沫若离开家乡长达29年后的回归。他的初恋张琼华,一直默默守候着他的归来,却未曾知晓他已经历过两段婚姻,且拥有了新的家庭。张琼华在看到郭沫若带着美丽的妻子和孩子们回来时,尽管心中剧痛,但她隐藏了自己的情感,甚至把郭沫若与于立群的孩子当作自己的一部分来照顾。

郭沫若在得知张琼华这些年来孤独地照顾母亲,并为家庭默默付出一切后,仅仅是轻轻地对她行了一礼。他没有考虑与张琼华正式断绝关系,让她有机会寻找属于自己的幸福,反而利用她的忠诚为自己解除了家庭的负担。

郭沫若

张琼华在郭家度过了一生,孤独无依,未婚无子,独自承担了长达65年的家庭责任。而郭沫若虽然已与于立群结为夫妻,但他的生活仍旧放荡不羁,经常在外与其他女子纠缠不清,伤害了无数无辜的女性。

郭沫若的行为甚至激怒了鲁迅,后者公开批评他,形容他的行径不伦不类,甚至称他为“文化流氓”。尽管如此郭沫若在文学和戏剧创作上仍具有卓越才华,创作了诸多广受欢迎的话剧作品,如《屈原》和《虎符》等。政治上郭沫若同样机智多变,随着国民党势力衰退,他迅速改变立场,投靠了共产党,开始撰写批评蒋介石的文章。

40年代末,郭沫若一家在一个稀有的瞬间固定了他们的形象于一张全家福中。照片里的郭沫若佩戴着他那对典型的圆形眼镜,眼中透出的深邃和智慧,使他看起来非常的文雅。这种文雅不是刻意修饰的,而是自然流露出的学术氛围。

郭沫若

旁边郭沫若的妻子于立群身着一袭精致的旗袍,优雅地坐在他旁边,尽管她已是多个孩子的母亲,于立群保持着一种似乎天生就有的优雅气质。

在那个动荡的年代,于立群支持郭沫若的抗战行动,还亲自参与到前线的宣传和救护工作中,她被时人誉为“抗战夫人”,她的独立与坚韧让郭沫若对她保持了持久的兴趣和尊敬。

1949年,新中国成立后,他在日本的前妻安娜带着五个孩子来到中国寻求帮助,但郭沫若对此置之不理。安娜痛心疾首地发现自己一直深爱的人已与他人建立了新的家庭。尽管心灰意冷,安娜还是选择留在中国,她的孩子们长大后都成了社会的支柱。

于立群、郭沫若和他们的孩子

这对夫妻的关系超越了传统意义上的爱情,他们的联盟更像是一场精神上的合作,其中郭沫若是精神的探索者,于立群则是他的坚强后盾。他们共同经历的挑战和困境,使他们的婚姻更加稳固,持续了40余年。他们共同抚育的六个孩子都成长为了各自领域的杰出人物,这也是他们为彼此的支持和爱铸就的见证。

郭沫若在1978年病逝,享年86岁。于立群在整理他遗留下来的物品时,无意间发现了那些关于他和于立忱的往事。她深爱的丈夫竟与自己的姐姐有过一段深刻的情感纠葛。

在得知真相的一刻,于立群感到了前所未有的背叛和心痛。她难以置信,与自己朝夕相处、共同生活了几十年的丈夫,竟然与自己姐姐的悲剧有着不可推卸的关系。她的内心充满了愧疚和绝望,这种沉重的打击使她无法承受,她的健康急剧恶化,终于在1979年选择了和姐姐相同的方式结束了自己的生命,年仅63岁。

郭沫若留下的遗作和信件中透露出的细节,成了摧毁他一手维护的家庭的导火索。他用文字构建的理想世界终究抵挡不住现实的侵袭。一些观察者认为,于立群的悲剧是一种宿命的安排,是对郭沫若行为的宇宙报应。还有人断言,像郭沫若这样多情且自私的人,其身边的女性注定无法有好结果。

事实上,郭沫若的第一任妻子孤独一生,他在日本的妻子安娜客死异乡,而于立忱和于立群姐妹俩最终都选择了自我了断的方式结束生命。这些悲剧似乎证明了,无论是多情还是忏悔,郭沫若的爱情债终究需要有人来偿还。

在文学的史册中,郭沫若的爱情故事虽然少有人提及,但两姐妹因他而起的悲剧,无疑是对他人格的一种深刻揭示,留给后世无尽的反思与哀思。