武侠电影自发展直至今日,呈现出了很多不同的武侠影像风格,比如张彻注重阳刚之风,强调个人的信念与顽强斗志,他代表的是硬派武侠。

相反,偏柔情的代表导演有楚原,楚原创作的武侠片一度被称为是“奇情武侠片”,在他的武侠世界里,他融入了悬疑、浪漫的色彩,无法预测故事情节,只能翘首以待。

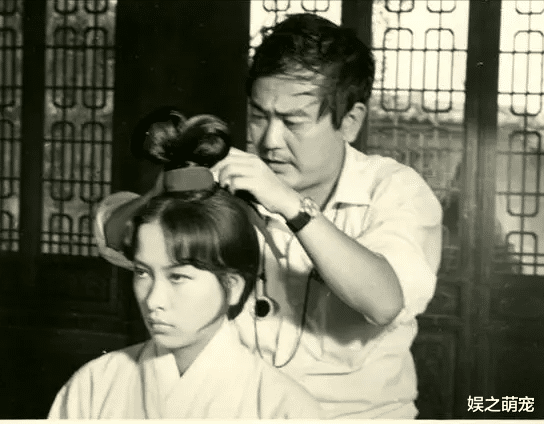

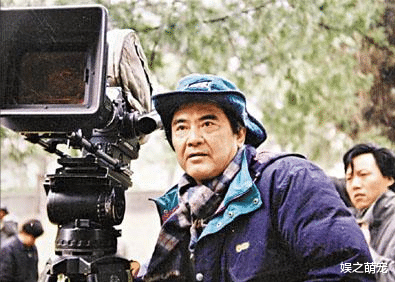

而胡金铨则有着“行者的轨迹”之称,所以他始终以行者的身份进行电影创作,以至于他对武侠文化的关注点在于主题思想,因此素有“文人武侠”之称。

他作为中国传统文化的诗意阐述人,更是通过镜头语言建构了武侠江湖中的武侠美学。

在影像声音元素的描写上,写实风格突出,从东方古典意境与声音张力的此起彼伏,道出了传统文化对武侠电影在创作风格上的影响。

运动镜头早已不是仅局限于表现被摄对象的运动,而是作为独有的电影艺术手段。

特别是以动为主的武侠电影里,它通过环境空间、表现对象、画面构图等的变化,扩大了镜头的视野,赋予动态感受的同时给予叙述的节奏,使镜头内容获得相应的表达内涵。

而运动镜头本身是一种立体的构图,既是一种时间的流逝,也是主题思想的一种阐释。

从影片叙事的过程中,导演试图通过运用大量的摇镜头、跟镜头等形成一种“武侠江湖”融为一体的影像风格,并强调“江湖”对于侠客存在的重要性。

“江湖”一词最早见于庄周的“今子有五石之瓠,何不虑以为大樽而浮乎江湖,而忧其瓠落无所容?”

庄子《内篇·逍遥游第一》之后的典籍均有记载“江湖”,它逐步演变成文人骚客借“江湖”空间抒“庙堂”落寞,建构一个虚构的世界。

随后,“江湖”构成了独立的叙述模式,在20世纪的中国一度受到追捧。陈平原说:“谈武侠小说,无论如何绕不开江湖。

所以“侠”是人们对生活的一种选择,自侠产生之际,受皇权专制结构模式的影响,几乎没有游士、游侠的地位,只有士、农、工、商“四民”各安其位就会天下太平。

在这个社会结构模式中没有的人群,自然就会被视为脱离正常社会群体的人群,以至于侠客一生好周游四方,死也无法回归故土,所谓的血缘之亲、土地之亲早已不是侠客最终的归宿。

相反,支撑他们的是行侠义之举的侠义精神,这才是灵魂的救赎和归处。胡金铨的武侠电影多以明朝作为大的历史背景,可见与游民文化间的渊源。

如若统治者是游民身份,那么也无形中影响了游民群体的形成。

明代中叶以后,游民为了生存,有意识地结合在一起,组成一定的社会组织,所谓的“山人”“浪迹江湖的艺人”等,便是游民化的表现,而游民意识的形成必然也导致了“侠”对于“家”的态度。

在影片《山中传奇》人物初次出场的镜头中,导演就运用了长时间的运动镜头,用以交代故事缘由,一系列的推、拉、摇、移、跟将运动镜头的五种基本形式展现在了观众面前。

其中,用了两分钟的时间拍摄何云青上山走路的样子,镜头跟着人物的身影走,山和树似乎也是动的,行者步伐与路面摩擦出的窸窸窣窣的声音,好似路途更加遥远了。

所谓的:“坐看红树不知远,行尽青溪不见人”用在此情此景,怕是再适合不过了。

如此长的跟镜头,在故事还未正式开展前就已留下了人物的形象印记——行者。

倘若把行者跟侠结合在一起,那么他的身份更像是一个有书生气息的“游侠”,从而也就肯定了他“无家”的一种生活状态,以至于是一个行者。

或许,这里是导演的自诩,胡金铨也是一个行者,一生漂泊四方,唯有效仿书生仗剑天涯,才能找寻心灵的归宿。

又例如《空山灵雨》,片中有大量人物行走的运动镜头,走在山林、走在寺院、走在室内,始终都在来回奔走,不知最终落脚点在何地。

而在这场关于权力与欲望的追逐里,此处的镜头语言却阐释了人生的哲理——心不安,最后仍不过是一场空,唯有心安之处,才是家,才能获得自身的救赎。