本文改编自本刊2021年7月刊发的《空中加油技术成熟的前夜》一文。 在美国人通过空中加油不断刷新飞行纪录时,同时代的英法两国航空界和空军,也在开展类似试验演示,但技术水平都属“半斤八两”,效果差强人意。虽然各国都看到了空中加油对航程拓展的益处,但限于技术的尚不成熟,空中加油依旧被视为笨拙又冒险的特技之举。 亦如移民美国的塞维尔斯基对空中加油技术的早期构想,一战期间的英国空军飞行员艾伦·科巴姆(Alan Cobham),作为当时远程飞行的先驱开拓者,同样是一名空中加油技术的“狂热信徒”。他在上世纪20年代远至非洲、澳大利亚等地的长途飞行中,就开始萌生通过空中加油来扩大飞机航程的想法。 对比同期美国“?”机上使用的加油设备,英国皇家空军军官理查德·阿切利(Richard Atcherley)在1934年提出了更为可行的“交叉”空中加油系统。同年,艾伦·科巴姆开设的飞行加油有限公司(Flight Refuelling Limited,简称FRL )就买断了阿切利的技术专利,并经过一系列的改进和升级后,推出了名为“环形软管”(looped-hose system)的空中加油系统。这是30年代第一种实用的空中加油系统。

▲ 艾伦·科巴姆正在进行空中加油测试。他计划在1934年9月21日驾驶“空速信使”(Airspeed Courier)飞机,从英国朴茨茅斯出发不着陆直飞印度卡拉奇,途中会通过汉德利·佩奇W10改装的加油机来空中加油。不过最终科巴姆成功完成了2次加油后,便因为随后的飞机动力问题中止了飞行,未能完成计划。

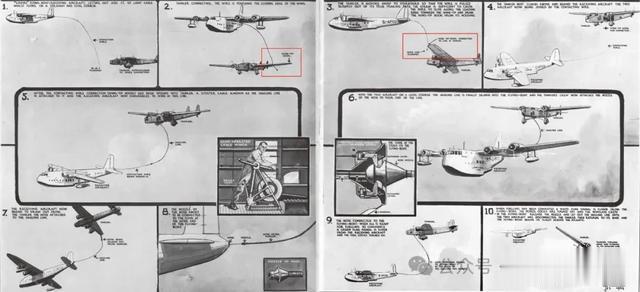

相较于“美式”,英国这套“环形软管”空中加油系统的大部分操作是由加油机上的控制人员来完成的。 受油机拖着一条线缆直线飞行,加油机会从后面跟进并在这条线缆上方抛射出带有抓钩的线缆,捕获后两条线缆便缠绕到一起。受油机把线缆以及来自加油机的软管卷回舱内,并连接本机上的加油口。在受油机-加油机通过这条约91米长的软管连接起来后,加油机就会爬升到高位,通过自然重力来给受油机加油。

▲ 1934年拍摄的艾伦·科巴姆的空中加油画面,可见加油机舱内释放的牵引线缆、加油软管、受油机人员身体探出准备接收加油软管,以及尤为重要的一个细节——当时加油机和受油机间的协同基本都是如右下图中那般,通过信号灯、信号板等来完成的。 “环形软管”空中加油系统推出后,第一个用户却不是军方。 它的相关飞行测试、公开展示等工作一直持续到了1937年,但一直未获得军方采购和使用,这是因为当时普遍认为空中加油的用途与价值实属有限。不过,当时的英国航空公司正在通过大型水上飞机来连接疆域辽阔的“日不落帝国”,所以从“商业利益”考虑,航空公司开始对空中加油有了兴致。

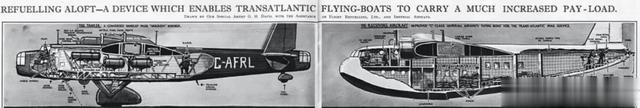

▲ “环形软管”空中加油系统在帝国航空公司应用的宣传页 在FRL公司的宣传中,“环形软管”将会这样改善航空公司的运营:通过空中加油,水上飞机在到达目的地前所需的起降次数将减少,这将增加飞行的安全性、航程范围、有效载荷,缩短全航程的用时,确保了航班能将要求快速到达的乘客和时敏性贵重物品等(如航空邮件)送抵更遥远的目的地。 FRL公司的“环形软管”空中加油系统在1939年又推出了改进型,并为帝国航空公司的商业航班提供了空中加油服务。

▲ FRL公司改进的“环形软管”系统,总体原理与上一代类似,改变的是加油作业开始时对于受油机线缆的“拾取”方式,加油机不再通过抛出另一根线缆来缠绕,而是通过翼尖的挂钩来“抓取”(图中红框内所示)。 该航空公司使用肖特“帝国”水上飞机执飞每周的英格兰南安普敦市与美国纽约市间的航空邮件航班。FRL公司使用两架过时的汉德利·佩奇HP.54“哈罗斯”轰炸机改装为加油机,为肖特S.30的航班提供两次空中加油服务。

▲ 左为汉德利·佩奇HP.54“哈罗斯”轰炸机改装成的加油机,右为执行航空邮件运送的肖特S.30水上飞机,也是受油机。此举的目的是让肖特S.30在起飞时少装燃料,以便装更多的邮件等货物,升空后再通过空中加油来补充燃料

▲ 阿姆斯特朗·惠特沃斯AW.23改装的加油机,正在准备给肖特S.23水上飞机空中加油 从1939年8月5日至10月1日间,“帝国”水上飞机横渡大西洋16次,其中15次都使用了FRL公司提供的空中加油服务。而后由于二战的爆发,这样的航班被中断。