至元八年(1271年),忽必烈在开平城宣布成立"大元集团",这个横跨欧亚的超级帝国却像极了现代某些昙花一现的独角兽企业——用短短97年时间完成了从天使轮到破产清算的全过程。

当我们翻开《元史》,会发现这个王朝的CEO们始终在草原传统与中原制度间玩平衡木,结果既丢了马背上的狼性,又没学会农耕文明的章法。

草台班子的管理漏洞

元朝官僚体系堪称史上最复杂的"多国部队":蒙古贵族占据董事长席位,色目人承包财务部门,汉人当文秘,南人做临时工。这种"四等人制"的会员体系,把职场歧视写进了国家章程。更荒诞的是科举考试停摆78年,直到元仁宗才想起来要招聘读书人,结果每次录取名额比现代公务员考试还金贵。当江南才子看着大字不识的蒙古官员领高薪,心理阴影面积能覆盖整个江南。

PPT治国的致命浪漫

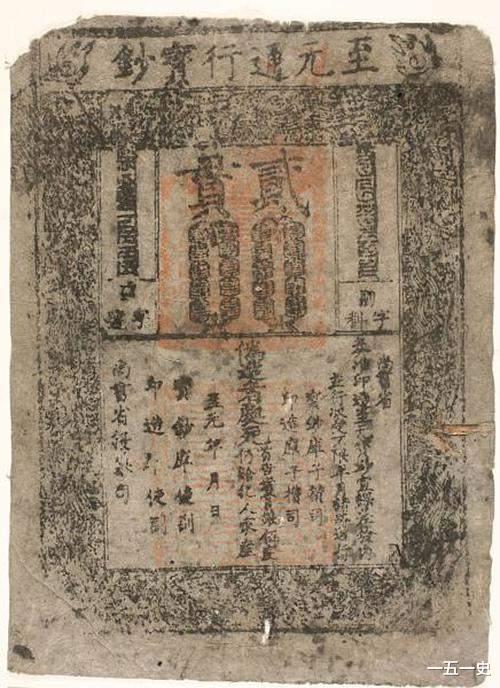

蒙古贵族对"马上得天下"的迷信,堪比现代创业者对PPT的盲目崇拜。忽必烈时期还能搞点"至元新政",到元武宗就开始放飞自我——发行"至大银钞"导致通货膨胀,修建中都城耗尽国库,推广喇嘛教引发文化冲突。最离谱的是天历二年(1329年),朝廷居然在灾荒年景搞"佛事开支"竞赛,单日最高烧掉面饼四十九万、酥油七万九千斤。这种"烧钱式治国",让元朝财政常年处于ICU状态。

家族企业的继承危机元朝皇位继承制度比现代豪门争产剧还狗血。从忽必烈到元顺帝,9位皇帝中有4位非正常上位,政变频率堪比走马灯。泰定帝与天顺帝的"两都之战",妥欢帖睦尔与燕帖古思的叔侄互撕,活脱脱上演草原版《权力的游戏》。更糟糕的是每位新帝上任就大撒币封赏,把国库当家族红包派发。这种"崽卖爷田不心疼"的操作,让元朝始终处于慢性失血状态。

水土不服的企业文化蒙古贵族对中原的治理,像极了外企空降高管到本土公司。他们既看不懂汉文奏折,又放不下游牧骄傲,结果搞出诸多行为艺术:在江南水乡圈地养马,把良田变牧场;在泉州港收"斡脱钱"(高利贷),逼得海商集体跑路;甚至规定汉人娶新娘要先送蒙古保长"初夜权"。这些"神操作"把阶级矛盾调成了地狱难度,最终引爆红巾军起义这个超级舆情危机。

质检不过关的产品迭代元朝不是没有改革派CEO。元英宗推行"至治新政",准备给帝国来个系统升级,结果触怒既得利益集团,在南坡之变中丢了性命。元文宗搞"奎章阁"文化建设,结果培养出一堆"只识弯弓射大雕"的文艺皇帝。最讽刺的是末代皇帝元顺帝,这位手工达人能造精巧的宫漏(计时器),却修不好帝国的发条。当朱元璋的军队逼近大都时,他连夜打包的逃跑路线,和现代企业破产前高管转移资产如出一辙。

被遗忘的用户体验今人谈起元朝,往往只记得"四等人制"和《窦娥冤》,却忽视了这个短命王朝的特殊贡献:它首次实现中国与欧洲的直连(丝绸之路复兴),开创行省制度的地理区划,推广纸币的金融实验比西方早四百年。但就像现代某些科技先驱,元朝在基础体验上的致命缺陷,让这些创新都成了殉葬品。当明朝重修《元史》只花331天,当清代考据学家视元典章为天书,这个王朝早已被钉在"正统性不足"的耻辱柱上。

这个马背上的王朝,用97年时间演绎了"其兴也勃焉,其亡也忽焉"的历史定律。它像一颗划破夜空的流星,在中华文明史上留下独特的灼痕——既带来了前所未有的世界视野,也暴露了文化融合的深层阵痛。当我们站在大都城墙的遗址上,仿佛能听见历史深处的警示:任何忽视"用户体验"的统治,终将被扫进遗忘的角落。

评论列表