书接上回,前面几期讲述了日军经过内部的不断争吵与讨论,终于确定发起针对印度地区的英帕尔战役。在经过整军备战后,双方再次激战于先前交火过的阿拉干地区……

东南亚盟军最高司令蒙巴顿海军中将在阿拉干邦组织一次小规模登陆行动的意图都没能实现,但他的部队并不会留在印度毫无动作。

蒙巴顿海军中将

自从东南亚盟军司令部成立以后,英国驻印军一部,以及英属非洲殖民地进驻印度的部队,都被编入东南亚盟军下属的英军第11集团军群,由乔治·吉法德陆军中将统一指挥。蒙巴顿本想将史迪威指挥的中国驻印军和驻印美军部队,也纳入第11集团军群的指挥体系,于是在1943年11月的一次军事会议上提出了这个问题。史迪威认为吉法德实际上是一位英军集团军群总司令,自己身为东南亚盟军最高副司令,同时又是中缅印战区参谋长,无法接受一位英军集团军群总司令指挥,而且以让中国驻印军直接接受英军指挥,蒋介石委员长也无法答应为由,拒绝了蒙巴顿的提议。吉法德对此极为不满,却也无可奈何。

史迪威不愿意将他指挥的部队直接纳入第11集团军群的指挥体系,但非常有意思的是,他在同一次会议上主动提出:“在我的部队到达加迈之前,我准备接受斯利姆将军的作战指挥。”蒙巴顿和斯利姆对此都十分意外,吉法德的脸色变得更加难看。

斯利姆在他的回忆著作《转败为胜》中指出,史迪威的这一提议,意味着东南亚盟军地面部队将出现一种不合逻辑的指挥体系。第14集团军是从以前的英印军东印度集团军分出的一个专门负责入缅作战任务的集团军,是第11集团军群的下属建制单位。根据史迪威的提议,斯利姆实际上将负责指挥整个缅甸前线的作战,但他向第11集团军群总司令负责的只有第14集团军的那部分作战任务,而他对史迪威部队的作战指挥,从理论上来说,因为指挥的是东南亚盟军最高副司令的部队,可以绕过第11集团军群总司令,只需要对最高司令蒙巴顿负责。

蒙巴顿张口结舌地反问史迪威和斯利姆:“那……你们打算怎样去让这种军事……体系运转呢?”这样的指挥体系实在是不合逻辑到简直荒唐的地步,蒙巴顿有此一问谈不上失态。史迪威和斯利姆的回应却干脆利落、一致请求最高司令让他们两人一同讨论这个问题。

(上图)英军第14集团军司令威廉·斯利姆中将。这位直到1944年在英国本土还默默无闻的殖民地将官,将会因英帕尔战役名动寰宇。战后英国内外的许多历史学家和研究者都将他评为第二次世界大战期间的英军第一名将,这多少带有夸张成分,但他名列二战英军名将前列毋庸置疑。

离开了最高司令部气氛尴尬的会场,史迪威和斯利姆一同径直走进了史迪威在德里的中缅印战区美军司令部。“醋性子乔”出名的不好相处,他一旦认定了某件事情,就绝不会妥协,蒋介石和陈纳德简直将他视为瘟神,可有趣的是,他和斯利姆却非常投缘。两人对缅北军事行动的看法完全一致,都认为应该增加中国驻印军的兵力,坚决向密 支 那发动进攻,温盖特的“钦迪特”部队将协助他们执行这次任务。

这两位将军的默契,源自1942年率领盟军从缅甸撤往印度的那段共患难的经历。从那个时候开始,两人就惺惺相惜,将对方视为坚韧不拔的真正军人。1942年,斯利姆曾经目睹孙立人指挥的新38师是怎样一支部队。他和史迪威都认为,只要中国军队得到一个适当的机会,集中优势兵力,是可以打败日军的,而史迪威将会看到这一天到来。现在机会终于来了。两位将军明智地在战术问题上努力达成一致意见,尽量避免对战略问题的争论。史迪威将自己预定发动的攻势,还有攻击目标,向斯利姆和盘托出。斯利姆向史迪威保证,一旦他推进到自己的预定阵线,他不会用任何命令或者指示干扰他的行动,温盖特的部队都会用来协助史迪威行动,而斯利姆指挥的英军第14集团军,将会吸引日本缅甸方面军主力。达成一致的两人握手道别,奔赴自己在前方的指挥部,准备大干一场。

在后来的战斗当中,斯利姆一直都按照史迪威1942年使用的方式与他联系,只给史迪威发送最简要的书面指示,一旦需要了解任何事情,直接飞赴史迪威的驻地,两人面对面沟通。听起来不合逻辑的指挥体系,实际运转效果相当好。史迪威对斯利姆的大部分意见都能够接受。斯利姆非常有分寸,为了史迪威和中国盟友的颜面,从来没有在公众场合公开过自己对史迪威的部队拥有作战指挥权。

12月底,斯利姆先后飞赴史迪威在缅北的战区和在印度雷多的作战基地,发现史迪威正斗志饱满地指挥缅北战役,而且见到了去年在缅甸共患难的许多中美战友。无论高层之间有多少政治和战略方面的分歧,曾经一同浴血奋战的军人们见面的时候,相互之间都会致以最诚挚的问候。大家对中美部队在缅北的进展都很满意。斯利姆向史迪威表达了对他个人领导能力的敬意,这一点得到缅北前线将士的一致公认。

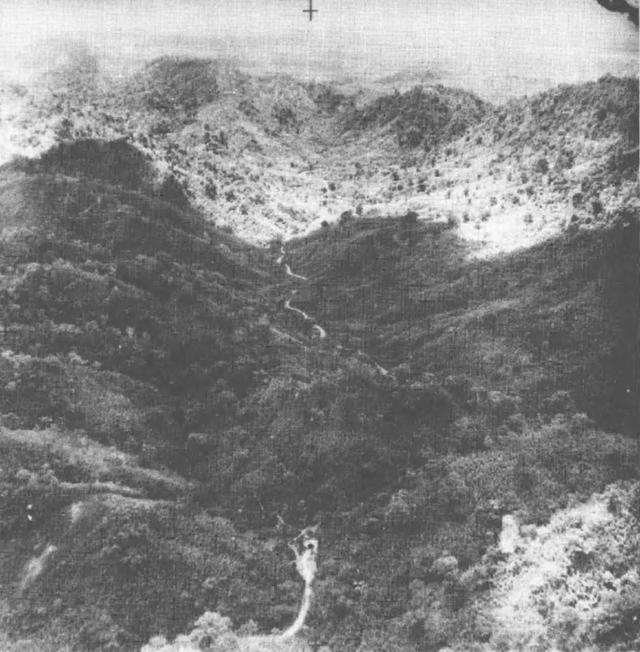

孟都一布迪当公路西侧的隧洞(方白色公路最上方的黑洞即是),图上方十字左下方为拉扎比尔山岭

斯利姆指挥的其他方面,也在有条不紊地备战。关注缅北进展的同时,他的注意力更多地投人到英印军一度铩羽而归的阿拉干。第一次阿拉干战役结束后,埃尔文和斯利姆互相指责对方应当对失利负责。最终,英军高层查明了前因后果,将真正的责任人埃尔文撤职。埃尔文得到这个消息之后,非常不甘心地给斯利姆发了一份电报:“你没有被撤职,走的人是我!”斯利姆没有理会埃尔文毫无意义的挑衅,他要做的,是努力恢复阿萨姆前线英印军的士气,让他们有朝一日在阿拉干一雪前耻。半年多之后,时机已经成熟。

斯利姆发动的第二次阿拉干战役,在蒙巴顿和史迪威看来,都对缅甸战事的大局无足轻重,因为盟军已经不会同时在缅南的孟加拉湾海岸发动大规模两栖登陆战,英军第14集团军即使在阿拉干获胜,也无法有效扩大战果,但斯利姆成竹在胸,他对这次战役进行了通盘考虑,取胜有很大把握。首先,经过半年多的整编和训练,英印军一线作战部队的装备,训练水平,以及士气得到全面提升,更重要的是,斯利姆有把握在局部地区形成对日军的兵力优势。

1943年,日军在缅甸共有5个师团的兵力,到1944年初,已经增加到7个师团。这一事实证明,盟军对缅甸的威胁,确实在一定程度上起到了将日军的兵力从太平洋战场吸引过来的作用。盟军方面,暂时不计正在中国云南集结的第二路中国远征军,史迪威在兰姆加基地精心训练的中国驻印军总兵力约为35000人,英军第14集团军在阿萨姆前线可用的兵力有6个师,还有大量配属部队,这还不包括大举扩编的“钦迪特”部队及其配属部队。在阿拉干,斯利姆正在对日军形成至少2比1的兵力优势,而且有望在重装甲兵力和空中力量方面形成更大比例的兵力优势。

斯利姆计划以英印军第15军进攻横跨梅宇岭的日军防线。日军的这道防线由连锁防御工事组成,大致上可分为三组不同的堡垒群,西部堡垒一路延伸到拉扎比尔村,东部堡垒直达莱特维特,而最重要的中央堡垒,依英印军1943年进攻阿拉干时的各处要隘而建,号称坚不可摧。斯利姆的具体计划是以第15军推进到布迪当―孟都公路,然后兵分两路,以印军第5师进攻拉扎比尔,印军第7师占领布迪当,从后方进攻菜特维特,最后,这两个师再合兵攻打中央各要隘的⒆洞。

斯利姆部下集结了一个可信的军官骨干团体,他们了解他的作战方式,而且认真听取了他总结的经验教训。斯利姆强调在局部形成压倒性兵力优势,坦克部队在战斗中的关键作用,以及第一次阿拉干战役期间最重要的两个教训,那就是永远不要攻击一个非常狭窄的正面阵地,而且始终要提防日军的迂回包抄战术。斯利姆作战理论的一个关键词是“铁锤与铁砧”。由于缅甸的特殊地理条件,日军在阿拉干仅以有限兵力,不可能覆盖所有要地。

斯利姆根据碉堡战术的基本思路,决定在日军为了维持自己的交通线畅通而必须进攻的地方,建立防御阵地。这种守卫森严的阵地,形成了会让日军毫无意义地消耗兵力的“铁砧”,等到时机到来,斯利姆就会放出养精蓄锐的预备队,充当给日军致命一击的“铁锤”。斯利姆仔细分析过日军作战的几个特点,更加相信自己的计划胜券在握。

首先,日军经常会习惯性地孤注一掷,投入全部兵力,而不保留一支预备队:其次,日军不愿承认错误,及时停止无谓的战斗减少损失;再次,日军有个非常不好的习惯,喜欢带着作战计划文本和标识过的地图投入战斗,一旦被英军缴获,就能详细地了解到他们的意图。斯利姆和第l4集团军的核心人员——第4军军长斯库恩斯,继任第15军军长菲利普·克里斯蒂森,还有大卫·科恩(绰号“猛击”),弗兰克·梅瑟维,哈罗德·布里格斯,C.E.N.洛马克斯,道格拉斯·格雷西,奥弗利·罗伯茨,史蒂夫·埃尔文和阿尔弗雷德·斯奈林等将官,经常沟通彼此的想法。

(上图)英印军第15军军长菲利普·克里斯蒂森中将。他在第二次阿拉干战役之前并没有实战经历,此后的历次战役中表现中规中矩,并不算很突出,但从未出过大纰漏。在二战英军众将中,克里斯蒂森的才能和声望都不是顶级,但寿命却最长,1993年12月21日去世时,已经活过一百周岁。

1943年10月,英印军第15军军长克里斯蒂森中将,下令在阿萨姆前线戒备多时的印军第26师撤回吉大港,转为第14集团军预备队,驻兰契的印军第7师(师长梅瑟维少将)和第5师(师长布里格斯少将),先后到前线集结,准备执行斯利姆的计划。伍尔纳少将指挥的西非第81师在吉大港以南80公里的齐林加集结,一旦第15军的两个主力师进人梅宇半岛,该师即进人加拉丹河谷,防备日军的侧翼迂回行动。

11月1日,梅瑟维和布里格斯指挥的两个印军师开始向梅宇半岛进发。为了顺利完成进攻计划,英印军进行了精心准备。由于土井元武大佐的日军143步兵联队占领了布迪当一孟都一线的碎石公路,盟军工兵便在纳夫河到梅宇岭的纳杰多克山口之间,另外修筑了一条公路。11月29日,梅瑟维的印军第7师来到纳杰多克山口,然后向东进入梅宇岭以东地区占据阵地。

在印军第7师越过梅宇岭东进的同时,布里格斯的印军第5师接管了梅宇岭山地、山脚,以及西侧的狭窄沿海平原。英印军工兵部队随作战部队共同行动,做好道路修建和保障工作,为作战部队的顺利推进奠定了基础。

11月的最后一夜,克里斯蒂森中将一声令下,第15军在前方的两个主力师开始向梅宇半岛深处推进。梅宇岭东侧的印军第7师,大举进攻日军外围阵地,然后一路直扑莱特维特地区。12月20日,印军第5师已经进入拉扎比尔对面的孟都平原。英印军的这两个师在推进途中,虽曾遇到过日军小股部队抵抗,发生过多次激烈的小规模战斗,但直到进抵布迪当-孟都公路为止,推进都相当顺利。

日军除了利用这条公路通过梅宇岭的隧洞布防之外,还挖掘了深入梅宇岭山间的许多坑洞和工事,这些坑洞和工事包括生活设施、库房,往往深达地下6到9米。日军阵地中有不计其数的可相互支援的机枪火力点和防御强点。英军虽然并不完全了解日军防御阵地的具体情况,但非常清楚这些都是难啃的硬骨头。

英印军工兵部队十分得力,通过纳杰多克山口的公路随着第15军的推进一路延伸,几乎就在日军的眼皮底下,用2到3台推土机和师属工兵装备,建成了一条吉普车道,没多久又改建为一条真正的公路,虽然没有碎石铺路,但足够普通的军用车辆,坦克和中型火炮通过。当梅瑟维的印军第7师开始攻打日军在菜特维特的防御阵地时,这条公路已经可以让他们和梅宇岭西侧的印军第5师直接取得联系。

英印军的一辆李一格兰特式中型坦克正在越过纳杰多克山口,前去攻打日军工事。

布里格斯的印军第5师兵临日军西侧防御阵地核心拉扎比尔10天后,开始发动进攻。日军在当地的阵地,分布在一系列环绕一座马蹄形小山的,低矮但陡峭的小丘当中。那座马蹄形小山被称为“龟山”。1943年12月31日,印军第5师的炮兵开始进行炮火准备,但激战整整一周才压制住日军的外围阵地。然后第5师一部从龟山迂回前进,于1月9日顺利拿下孟都。

在孟都到手后,布里格斯少将决定,全力拿下拉扎比尔以龟山为中心的日军阵地。这是英印军首次攻打一座精心建造,仔细准备的日军永久性防御阵地,英军官兵都做好了苦战的准备。进攻正式开始之前,英国皇家空军的重型轰炸机和俯冲轰炸机先进行了长时间的空中火力准备。英军的5.5英寸中型火炮首先对日军阵地用烟雾弹进行直接打击。英军飞机和火炮的狂轰滥炸,显然已使日军动弹不得,随后25磅野炮开始执行火力准备任务。运输和辎重部队早已为他们在临时弹药库堆积了大量炮弹。炮兵熟练地取弹、上膛、点火、开炮,让龟山周围的日军阵地被包围在烟火之中。

炮火骤歇,美制“李-格兰特”式M3中型坦克当先开道,步枪都已上好刺刀的印度步兵,高喊着战斗口号,跟随在坦克队尾前进。斯利姆在缅甸前线大举使用坦克的战术,曾受到质疑。批评者认为,首先,坦克在缅甸山区很难保持队形,其次,即便能保持好队形,也很难上山,再次,哪怕能够推进到山上,树木也会减缓它们的速度,甚至会让它们无法动弹,成为日军的反坦克炮火的靶子。但事实证明,斯利姆的战术是正确的。

参战的大多数M3中型坦克不仅成功开到龟山的山坡上,而且摧毁了日军的大多数反坦克炮。坦克攻击很顺利,但是当步兵从坦克身后冲到前方,对日军阵地实施最终突击时,M3中型坦克的车载枪炮不得不停止射击,唯恐伤到自己人。日军就趁这个间歇,让机枪手和掷弹兵重新在射击位置就位反击。猛烈发射的子弹形成一道道弹流,正在推进的英印军步兵接二连三地倒了下去。日军的手榴弹和迫击炮弹,形成了一道小瀑布,落到英印军步兵中间,溅起掺杂金属碎片、硝烟和血肉的浪花。

1943年12月,东南亚盟军最高司令蒙巴顿勋爵在阿拉干前线附近检阅英军军官。

印军第5师最初的3天进攻,龟山上的草木被刮得一干二净,人员伤亡很大。日军凭借位置巧妙的防御工事,出色的隐蔽,以及相互之间普遍能够形成交叉掩护的机枪火力,顽强抵挡住英印军步兵的进攻。龟山阵地的战斗提出了第一次世界大战时期的老问题——怎样才能在将敌人压得无法抬头的火力掩护下,让步兵能够一刻不停地向敌人施压。英军给出的答案是,用坦克炮火来解决问题。首先,坦克发射接触即爆的高爆弹,将丛林扫平,然后发射延时起爆的高爆弹,炸开日军掩体表面,使其内部暴露,最后在步兵靠近掩体的时候,用实心穿甲弹压制日军。

因为坦克在最后的射击阶段,使用的是不会爆裂的穿甲弹,所以步兵在最后几码跟进的时候安全是有保障的。当英军坦克的一流炮手和神经极为镇定的步兵配合时,步兵甚至可以在炮弹飞过头顶时,对日军工事进行最后的冲锋,而完成这样高难度的战术配合,坦克手和步兵彼此之间需要绝对的信任。印军第5师就这样一点点逐步蚕食龟山的日军阵地,直到仅剩下少数被包围的日军依然坚守的核心阵地为止。布里格斯少将见这股日军的对外联系已经彻底断绝,不愿为尽快拿下这片阵地增加部下伤亡,索性暂时不打,命令师主力沿梅宇岭山脊继续向南推进。到1月底为止,第5师已经占领除拉扎比尔部分地区之外的梅宇岭西侧所有地区。

同一时期,第15军军长克里斯蒂森中将对梅宇岭东侧印军第7师的表现也相当满意。梅瑟维少将的这个师在加拉潘钦河谷一路推进,直到89旅的国王直辖苏格兰边境团2营大胆地拿下一座山冈为止,这座山冈能俯瞰山间隧洞和布迪当之间的横向主公路。日军为了夺回这座山冈,发动多次凶狠的反击,隧洞地区的一门日军155毫米重炮也对这座山冈实施了定点炮击,但始终没能让苏格兰士兵放弃这座山冈。后来顶替他们的廓尔喀步兵,依然坚守阵地、毫不动摇。

在准备进攻日军在莱特维特的防御阵地前,第7师拿下了布迪当。控制住纳杰多克山口后,第5师的一个旅替换了第7师的右翼旅,使梅瑟维手中多了一支可用于攻击的部队。在这个旅身后,一个中型炮兵团的5.5英寸火炮和第25龙骑兵团的坦克也被调到梅宇岭东侧,但他们的预备队被留在了拉扎比尔,这样能让日军以为,英印军的装甲团仍在梅宇岭西侧活动。

在纳杰多克山口从辛兹维亚通人山谷的地方、有一片1000平方米左右的干涸稻田。第7师占领这个位置以后,第15军就在这里设立了前敌指挥部,工兵修建了大量建筑物、军火库、临时仓库、骡马站、停车场,还有战地医院。英印军官兵很快就给这个地方起了个代号“行政区阵地”。

【未完待续……】