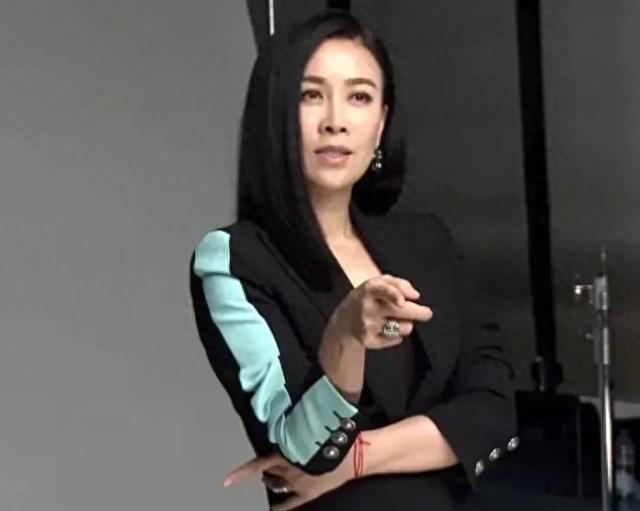

当澳门威尼斯人金光综艺馆的最后一曲《梦一场》余音散尽,57岁的那英在谢幕鞠躬时攥紧了话筒架。她身着缀满水晶的黑色高定礼服,耳坠随动作轻晃,却遮不住眼底一闪而过的疲惫。场外粉丝用手机拍下她离场时的画面——褪去舞台浓妆的她穿着oversize格子衬衫,低头整理衣角时手指微微发抖,偶遇歌迷的勉强一笑里,藏着天后光环剥落后的人

这场持续两日的演唱会,恰似那英职业生涯的微缩剧场。首日她以紫色丝绒西装搭配拖地风衣登场,嘶吼着《征服》时脖颈青筋暴起,却被口误“把十一说成五一”的插曲击碎完美滤镜。当台下观众齐声纠正“是十一!”,她自嘲“我岁数大了,反正五一十一都有假”,试图用幽默化解尴尬,却让#那英口误#的词条在热搜榜上挂了三天。

更耐人寻味的是次日舞台的“应激式调整”。她主动cue观众合唱《一笑而过》,却因无人接唱当场质问“你怎么不张嘴”;发现有人提前离场时,更直接喊话“我还没唱完呢”。这种近乎赌气的互动,与谢幕时拉着团队比心、用“大笑姑婆”人设强行挽尊形成微妙割裂——天后光环越耀眼,卸甲后的慌

那英的慌张,实则是被时代浪潮拍打的产物。演唱会期间,场馆外“我爱刀郎”的呼喊声如影随形,社交媒体上“故意唱反调”的评论铺天盖地。这种集体性抵触,源于她早年间对刀郎“农民歌手”的争议评价,在刀郎2025年巡演场场爆满的映衬下,成为刺向她的回旋镖。

更致命的打击来自演出市场的结构性变革。当00后歌迷用《驼铃》改编毕业季BGM,当刀郎深圳站将《2002年的第一场雪》改写成湾区版歌词,那英却仍沉浸在“天后”的叙事框架里。她坚持用《山不转水转》《好大一棵树》等老歌拼盘,舞台设计缺乏新意,连灯光效果都被吐槽“像乡镇企业年会”。这种“吃老本”的姿态,在信息爆炸的时代显得尤为

那英的慌张,本质是“老牌天后”在流量时代的身份焦虑。她开始刻意展现“接地气”的一面:在后台吃街边小吃被拍,主动与代拍粉丝自拍,甚至在机场被拍到弓腰推行李车、头发凌乱如“大妈”。这些打破人设的行为,既是自我解构,也是生存策略——当55岁张女士因“票价高”“路途远”放弃观演,当年轻人更愿为刀郎的“赛博朋克国风”买单,那英不得不放下身段,在“天后”与“普通人”之间寻找平衡点。

这种挣扎在谢幕时达到顶峰。她拉着团队深鞠躬,手指因用力而发白;听到粉丝喊“那姐加油”时,她慌忙低头整理衣摆,像极了被老师点名的小学生。这种近乎卑微的姿态,与二十年前她在《中国好声音》上“怼哭学员”的锋芒形成残酷对比——天后可以老去,但市场不会为情怀

那英的慌张,亦是华语乐坛新旧秩序交替的缩影。她曾用《雾里看花》的锐利、《生命之河》的磅礴定义时代审美,却在算法推送、虚拟偶像、沉浸式舞台的冲击下沦为“古典主义遗老”。她坚持“现场乐队>预录伴奏”的执念,在年轻人眼中却是“过时”的象征;她调侃观众“不张嘴”,却忘了Z世代早已习惯用弹幕替代合唱。

但正是这种“错位感”,让那英的慌张有了悲壮的诗意。当她在澳门街头被拍到为母亲联系护工、为女儿支付留学费用,人们突然意识到:那个在舞台上嘶吼“就这样被你征服”的天后,不过是“既要养家又要追梦”的中年女人。她的慌张,是每个被时代抛下的普通人的镜像。

那英澳门夜的慌张一笑,撕开了“天后”神话的滤镜,却让一个有血有肉的人重新站立。她或许永远追不上刀郎的“科技狠活”舞台,学不会年轻人“整活式追星”的玩法,但她在谢幕时攥紧话筒架的力度、低头整理衣角的笨拙,恰是对抗虚无时代最诚实的注脚。毕竟,在流量更迭比潮汐还快的今天,能慌张着活下去,已是最大的勇敢。

[免责声明]文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改