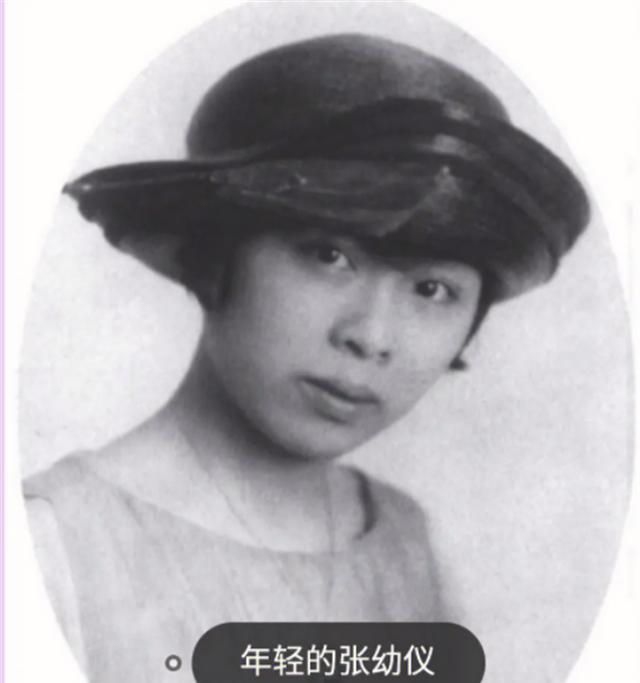

1920年,浙江一户文化底蕴深厚的徐氏家族迎来了一个男婴的诞生。这个孩子的父亲是当时文坛赫赫有名的诗人徐志摩,母亲则是知书达理的张幼仪。这个书香世家的新生代就此开启了属于他的人生篇章。

这个小生命的降临让全家人都乐开了花。徐志摩心里也美滋滋的,不过他高兴的点跟别人不太一样:他觉得这下可算是完成传宗接代的大事了,以后家里人再也找不出什么理由来管着他了。

【劳燕分飞】

孩子刚出生不久,徐志摩就出国深造了。

徐志摩对张幼仪的感情冷淡,这是众所周知的事实。他对这位原配妻子缺乏情感,两人的关系始终疏远。徐志摩的态度明确,他对张幼仪并无深厚情谊,这一点在当时的社交圈中广为流传。他们的婚姻缺乏情感基础,徐志摩的心早已不在张幼仪身上。这段关系的冷漠,成为了当时人们茶余饭后的谈资。

这段婚姻从一开始就是父母安排的,对于追求自由与个性的徐志摩来说,这种传统婚约让他难以接受。作为一位崇尚新思想的年轻人,他更渴望自主选择伴侣,而非屈从于旧式家庭的决定。这种观念上的冲突,使得他对这段婚姻产生了强烈的排斥心理。

面对家庭的压力,徐志摩被迫与张幼仪成婚。婚礼刚结束,他就对张幼仪表现出明显的厌恶。

获得留学资格后,徐志摩仿佛重获新生,迅速融入了异国他乡的精彩生活。与此同时,张幼仪则延续着传统女性的角色,在家中尽心侍奉公婆,悉心照料子女。

这段时期,徐志摩因对林徽因的狂热追求而引发了一场争议。当时林徽因已与梁思成确立恋爱关系,面对徐志摩的猛烈攻势,她始终保持理智,没有给予任何回应。这段感情纠葛让徐志摩陷入了尴尬境地,也成为了当时文坛热议的话题。

徐志摩并未因挫折而退缩,反而更加坚定地追求自己的目标,全然忽视了家中妻子的存在。

徐志摩在海外引发的种种绯闻,最终漂洋过海传到了国内。

徐家和张家两家人感到了不安。不久后,徐志摩收到了家里的信,信中提醒他不要忽视妻子,并建议他将妻子一同带到欧洲。

徐志摩在国外结识了不少思想前卫的女学生,对她们极为欣赏。相比之下,他内心对张幼仪充满不满,认为这些女性无论从哪方面看,都远胜于她。

他极力隐瞒自己的妻子曾经缠足的事实,生怕别人发现这位新时代的进步青年,家中却有一位传统旧式女性。

然而,他最终还是选择了让步,那时他们的儿子徐积锴才刚刚两岁。

作为一位母亲,张幼仪心中充满了对子女的眷恋与不舍。然而,她清醒地认识到,在那个时代,身为传统女性,她的未来完全取决于丈夫的决定。她深知,自己的命运并非掌握在自己手中,而是与丈夫的选择紧密相连。这种无奈的现实让她不得不接受与孩子分离的安排,尽管内心万分痛苦,但她明白这是无法改变的事实。

张幼仪被迫离开自己的孩子,远赴欧洲生活。

张幼仪并未察觉,徐志摩早已下定决心结束这段婚姻,他渴望摆脱束缚,追寻心中理想的浪漫感情。

初到异国他乡,张幼仪便遭遇了丈夫的冷眼相待。徐志摩频频拿她与那些思想前卫的女学生做对比。

张幼仪的外表并不出众,对于丈夫口中那些新潮思想,她完全摸不着头脑。置身国外,她显得格外不合群。

即便张幼仪已经来到徐志摩身边,他的花心行为却丝毫没有收敛,这让张幼仪心里特别难受。徐志摩依旧不改他那爱拈花惹草的作风,完全不顾及妻子的感受。张幼仪眼睁睁看着丈夫继续风流快活,内心承受着巨大的煎熬。

此时,张幼仪意外得知自己再次怀孕。她原本期待这个孩子能修复与徐志摩的关系,但徐志摩却明确表示希望她终止妊娠,认为孩子的存在会影响他们离婚的进程。

张幼仪听完徐志摩的话,心里一片灰暗。她铁了心要保住这个孩子,可徐志摩离婚的决心同样坚定,谁也拦不住他。

不久之后,张幼仪在医院顺利产下了第二个儿子彼得。没过多久,徐志摩就急急忙忙地赶到了医院,手里还带着一份离婚协议。

张幼仪心灰意冷地在离婚文件上签了字。徐志摩拿到协议书后,心情格外舒畅,甚至难得地走到窗边,瞧了瞧自己刚出生的幼子。

他完全没问张幼仪生孩子时遭了多少罪,也压根不在乎她以后拿什么养活这个孩子。

最终,徐志摩如愿以偿地获得了渴望已久的自由,而张幼仪面临的却是一个充满不确定性的未来。

【风流韵事】

离婚后的张幼仪并没有被困境打倒,相反,这段经历激发了她内心的力量。她逐渐从低谷中走出,开始重新面对生活,展现出坚韧不拔的意志。正是这种逆境,让她找到了新的方向,并一步步走向了自我重塑的道路。

她最初是随二哥一起去了德国,一边继续学业,一边开始接触商业。这段经历让她的精神状态发生了显著变化,正如老话所说,坏事有时也能带来意想不到的好结果。

1925年,张幼仪遭遇了沉重的打击,她一直抚养在身边的小儿子彼得突然离世。这一变故给她的生活带来了巨大的悲痛。

这个小孩从呱呱坠地起就没得到父亲的喜爱,还没来得及真正感受生活的滋味,生命便已匆匆终结。

张幼仪因儿子的离世悲痛欲绝,心中充满了无法言喻的痛楚。这时,她不由自主地想起了留在国内的大儿子徐积锴。徐积锴是她仅存的孩子,也是她唯一的依靠。每当想起他,张幼仪的内心便涌起一股复杂的情绪,既有思念,又有担忧。她深知,徐积锴的存在是她继续前行的动力,也是她在这世上最深的牵挂。

1926年,张幼仪在经历了一段艰辛的海外生活后,毅然返回祖国,计划将儿子接到自己身边抚养。

年仅八岁的徐积锴对母亲几乎没有任何印象。自从两岁那年分别后,母子俩就再未相见。当母亲试图拥抱他时,徐积锴感到害怕,立即跑回屋内躲了起来。

经过长时间的劝说,年幼的徐积锴终于接受了现实,确认面前这位女士就是他多年未见的母亲。

然而,他紧接着抛出了一个令张幼仪深感痛苦的问题:父亲究竟去了什么地方?

张幼仪面对孩子,不知如何解释父亲的离开。最终,徐志摩的父母态度明确地告诉她:他们无法接受儿子抛弃妻儿的行为,宁愿承认儿媳的身份,也不愿再认这个儿子。

徐家父母一直支持张幼仪。多年来,她尽心照顾家庭,孝敬公婆,表现得无可挑剔。相比之下,徐志摩的行为让父母深感失望。

徐志摩对陆小曼展开了热烈的追求,这一消息也被两位老人获悉。

徐父对儿子的决定极为恼火,公开表态:倘若徐志摩执意要娶陆小曼,他将彻底断绝与儿子的父子关系。

通过多次听到母亲和爷爷奶奶的对话,徐积锴逐渐意识到父亲与家人之间关系紧张,而陆小曼这个名字也深深印在了他的记忆中。

陆小曼与徐积锴并无血缘联系,但在徐积锴的童年记忆中,她却是那个导致自己失去父亲的关键人物。对年幼的徐积锴而言,陆小曼的存在意味着父爱的缺失,这种情感上的剥夺深深影响了他的成长。尽管两人之间没有直接关联,但陆小曼在徐积锴生活中的出现,无疑改变了他与父亲之间的关系,成为了他心中难以抹去的印记。

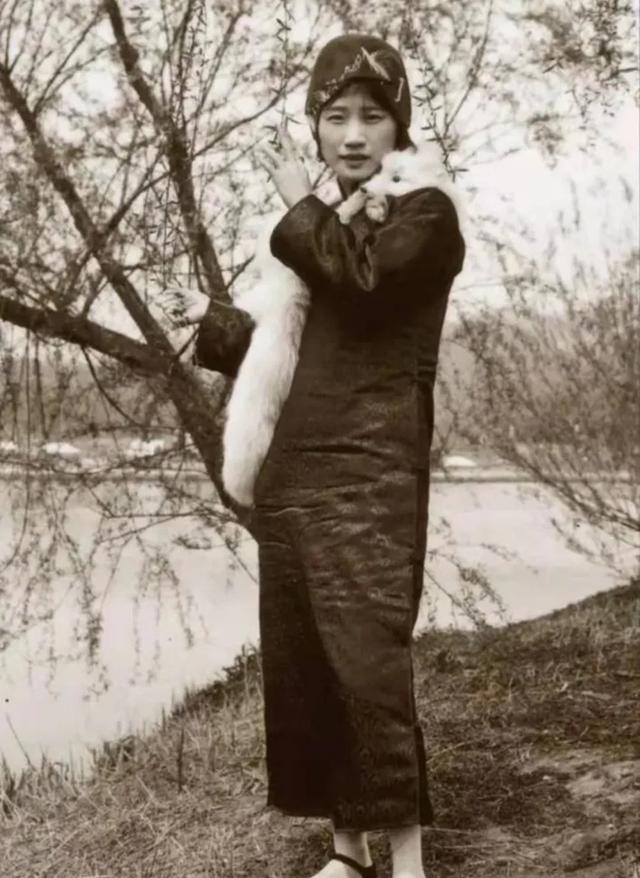

陆小曼的性格与张幼仪形成鲜明对比。她自幼接受新式教育,培养出独立自主的个性,这与张幼仪那种传统女性的形象截然不同。陆小曼身上展现出一种敢于突破、追求自由的独特气质,这种特质使她在当时显得格外引人注目。她的人生轨迹和处事方式都体现出新时代女性的特征,与同时代许多女性相比,她显得更加开放和自信。这种鲜明的个性使她在社交圈中独具魅力,也让她在当时的文化圈中占据了一席之地。

她性格开朗大方,外貌出众,这种独特的魅力让她在人群中格外显眼,吸引了众多追求者。

陆小曼在十九岁时就步入了婚姻殿堂,她的伴侣王赓当时担任陆军上校一职。

婚后,陆小曼逐渐意识到现实与理想存在巨大差距。她原本憧憬的婚姻生活并未如预期般幸福美满。随着时间推移,她开始看清生活的真实面貌,这与她婚前的美好想象截然不同。理想与现实的落差让陆小曼深刻体会到婚姻生活的复杂性,她不得不面对许多未曾预料到的挑战和问题。这种认知的转变,使她对婚姻有了全新的理解。

她老公为人刻板保守,夫妻俩生活理念差异太大,根本合不来,关系越来越疏远。

就在这个关键时刻,徐志摩登场了。

徐志摩与张幼仪正式结束了婚姻关系,但他并未如愿以偿地赢得林徽因的芳心。尽管他努力追求,但最终未能与心仪的对象走到一起。这段感情经历成为他人生中的一大遗憾。

就在这个节骨眼上,他意外邂逅了陆小曼,一个与众不同的女子。他们俩的性格如出一辙,因此初次相遇便迅速被彼此的魅力所俘获。

徐志摩对陆小曼已婚的身份毫不在意,在当时的社会背景下,类似的情况并不罕见。

随着时代变迁,人们的婚恋观念正经历着从传统向现代的深刻转型。这种转变反映了社会价值体系的革新,传统婚姻制度中强调的家族利益、经济条件等因素逐渐让位于个人情感需求与自主选择。新一代年轻人更注重情感契合、价值观一致等内在因素,而非单纯追求物质条件或社会地位。这种观念的更迭体现了社会文明的进步,也折射出个体意识的觉醒。婚姻不再被视为单纯的生存保障或社会义务,而是基于平等、尊重基础上的情感联结。同时,恋爱观念的开放化也反映了社会包容度的提升,人们能够以更自由、多元的方式追求幸福。这种从传统到现代的婚恋观念转型,既是社会发展的必然结果,也是人类文明进程的重要标志。

徐志摩对此毫不在意,他认为追求一个已婚女性并无不妥,何况陆小曼和她的丈夫关系早已岌岌可危。

徐志摩的介入直接导致了陆小曼与王赓婚姻的破裂,在短时间内,陆小曼便迅速与王赓办理了离婚手续。

近期,陆小曼与徐志摩的绯闻再度引发公众热议。

大家早已厌倦了那些花花公子的陈词滥调,现在都等着看徐志摩这次怎么收场。他这段感情到底能不能有个圆满的结局?人们都在拭目以待。

【父子之别】

张幼仪此刻内心充满苦涩,尽管与徐志摩早已解除婚姻关系,她仍无法摆脱自己是徐家儿媳的身份认同。这种根深蒂固的观念源于传统思想的长期影响,使得她在精神层面难以获得真正的自由。

徐志摩无视外界非议,也不顾家人阻拦,迅速与陆小曼结为夫妻。他行事果断,毫不迟疑地完成了这段婚姻。

徐志摩的举动让他父母非常生气,他父亲随即决定不再给儿子提供经济支持。

徐志摩因此受到了不小的冲击。尽管他才华横溢,但收入并不丰厚,维持奢侈的生活方式主要依赖家庭的经济支持。

徐志摩和陆小曼向来不善理财,一旦没了收入,生活立马陷入困境。他们又不愿过分节俭,因此面临诸多现实难题。

徐志摩的父亲想用经济手段迫使儿子屈服,但徐志摩在感情问题上却异常坚定,绝不退让。为了维持生计,徐志摩不得不四处奔波,靠写稿和到处演讲来赚取额外收入。

徐志摩因飞机坠毁去世,关于他遇难的原因,坊间流传着不同说法。一种观点认为他急于参加一场演讲,另一种则猜测他为了见林徽因才匆忙赶路。然而,这些说法都缺乏确凿证据,真相至今仍是个谜。

多数人将责任归咎于陆小曼,他们坚信是她的存在导致了徐志摩的悲剧。人们普遍认为,如果陆小曼没有与徐志摩结合,如果她不过着奢靡的生活,徐志摩或许就不会遭遇不幸。这种观点根深蒂固,成为大众对这一事件的主流看法。

然而,经过反复思考,空难终究是一起无法预料的突发事件。无论是陆小曼、徐志摩,还是其他任何人,面对这种突如其来的变故都无能为力。这种意外事故的发生往往超出人为控制的范围,即使当事人有所警觉,也难以完全避免悲剧的发生。在不可抗力面前,人的力量显得如此渺小,再多的防范措施也无法百分之百确保安全。

这次突发事件彻底扭转了不少人的命运走向。

这位文学巨匠的离世令人震惊,尽管他生前因个人行为引发诸多非议,但整个文学界仍为之哀悼。他的才华与贡献无可否认,其逝世无疑是中国文坛的重大损失。无论是推崇者还是批评者,都不得不承认他在文学创作领域的卓越成就。这场突如其来的变故,让无数文人墨客扼腕叹息,也为中国文学史留下了难以填补的空白。

陆小曼瞬间成为众矢之的,与此同时,张幼仪和徐积锴的生活也陷入了困境。

张幼仪内心充满悲伤,然而徐积锴却无法体会母亲的痛苦。在他眼中,父亲早已成了一个遥远而陌生的存在。年轻时,他曾对父亲怀有不满,但随着时间流逝,这种情绪逐渐消散。如今,他几乎不再想起这个人,父亲的身影早已淡出了他的生活。

徐积锴与他父亲徐志摩的性格截然不同。徐志摩去世后,许多人期待徐积锴能延续父亲的文学事业,成为一名作家。然而,徐积锴的祖父却更倾向于他走政治道路,期望他成为一名政治家。

实际上,徐积锴对文学和政治都没什么热情。特别是在文学这块,他总说自己对文字完全不在行。

成年后,他翻阅了父亲的多部作品集,尽管努力尝试,却始终无法创作出那种充满灵性的文章。

写作这件事还真得靠点天分,而说到政治,徐积锴压根儿没兴趣掺和。他觉得那圈子太复杂,自己根本不是那块料,索性离得远远的,省得惹麻烦。

最终,徐积锴决定投身于土木工程领域。

1947年,他远赴美国求学,完成学业后,顺利获得了土木工程师的资格。

摆脱了父亲的名声,他的一生显得格外普通。这让不少人感到失落,毕竟大家认为,作为徐志摩的儿子,即便无法像父亲那样光彩夺目,至少也该在历史长河中留下些许痕迹。

徐积锴的生活态度告诉我们,保持低调其实也能带来内心的满足和宁静。这种不张扬的生活方式,让他远离了外界的纷扰,专注于自己的内心世界,从而找到了一种独特的幸福感。

身为徐志摩之子,他从小就目睹了诸多纷繁复杂的事件。母亲的悲惨遭遇在他心中烙下了深刻的印记,他最大的心愿就是让家人摆脱这种长期以来的精神折磨。

【平淡是真】

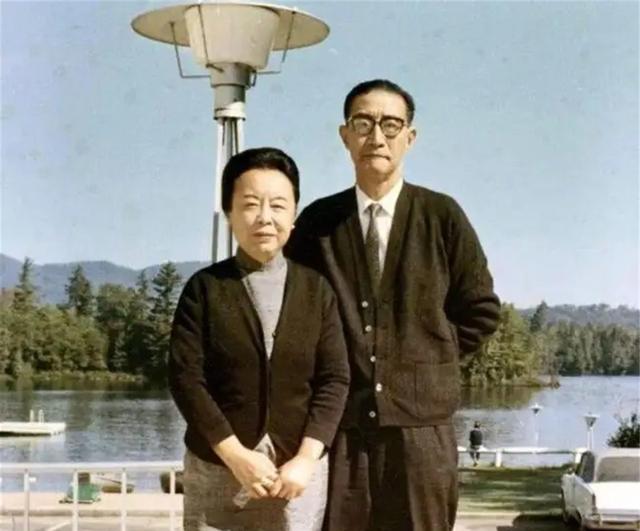

1953年,张幼仪给儿子寄了一封信,透露她结识了一位苏姓医生,两人感情深厚,她打算再婚。尽管如此,她还是希望先听听儿子的想法。

收到这封信时,徐积锴心里充满了欣慰。母亲在前一段婚姻中饱受煎熬,长期沉浸在悲伤里。现在她终于有勇气迈出新的一步,作为儿子,他自然全力支持这个决定。

他迅速提笔,用真挚的情感写了一封信,信里写道:

母亲独身守节,已超过三十年,她不仅生养了我,还悉心照顾、教育我……回顾母亲的一生,她几乎没有什么快乐的时光,但她尽到了作为母亲的全部责任,她的心应该得到慰藉。然而,谁能安慰她?谁能陪伴她?如果母亲能找到合适的人,我愿意像对待父亲一样尊敬他。

在儿子的鼓励下,张幼仪终于迎来了属于自己的幸福时光。虽然这段感情并非完美无缺,但每个人都从中学到了宝贵的经验,也收获了属于自己的成长。生活就是这样,有得有失,但重要的是在过程中找到了属于自己的价值和意义。

出乎徐积锴意料的是,他之后居然有机会与陆小曼有所往来。

徐志摩去世后,陆小曼与翁端午共同生活了二十余载。然而,在她内心深处,徐志摩始终是她最钟爱的男人。在晚年,陆小曼致力于整理徐志摩的遗稿,为他的文学遗产付出了大量心血。

尽管外界对她与徐志摩的情感纠葛众说纷纭,但不可否认的是,她确实深深懂得徐志摩的文学天赋。她对徐志摩的创作能力有着深刻的认识,这一点是毋庸置疑的。无论两人关系如何,她对徐志摩在文学上的造诣始终抱有由衷的欣赏。这种理解超越了个人情感的范畴,体现了一种对艺术才华的纯粹认可。即便他们的感情历程充满波折,但她对徐志摩文学成就的认同始终如一。

临终之际,陆小曼心中最牵挂的仍是已故的徐志摩。她提出了一个心愿:希望自己能与徐志摩合葬一处。

随着时间流逝,人们对这段饱受争议的恋情逐渐释怀,普遍选择了原谅和理解。当陆小曼提出这样的请求时,不少人感到一阵酸楚,因为他们之间的感情确实真挚而深厚。

不少人觉得,把陆小曼和徐志摩安葬在一起挺合适的。他们相信,如果徐志摩还在世,也会赞同这个安排。

然而,要实现合葬,必须征得一个人的同意,那就是徐志摩的儿子徐积锴。

徐积锴得知此事后,罕见地动了怒。平时性格温和的他,这次却异常固执,丝毫不愿妥协。

为了向公众澄清,他迅速写信阐述了三点缘由:“首先,我的祖父从未承认陆小曼是徐家的媳妇;其次,我父亲最后一次与陆小曼告别时,双方发生了激烈争执,关系并不融洽;最后,陆小曼长期与翁瑞午同居,即便我父亲还在世,他们的婚姻也难以维持。”

这三个原因确实让人难以辩驳,后来徐积锴更是直接表示"父亲命运坎坷",言辞中似乎对陆小曼依然心存不满。

陆小曼和徐志摩合葬的计划最终没有实现,这件事成了徐积锴一生中少有的重大事件之一。

徐积锴的生活一直很普通,他结了婚,有了孩子,从事着自己热爱的职业。

他最终没有走上徐志摩的道路。从某种程度上看,这样的结果反而更好。他没有重复徐志摩的人生轨迹,避免了相似的命运。这种不同,或许正是值得庆幸的地方。徐志摩的人生充满了浪漫与悲剧,而他选择了另一条路。这种差异,某种程度上避免了重蹈覆辙。历史的发展往往出人意料,有时偏离预期反而带来更好的结果。他没有成为徐志摩第二,这种独特的发展轨迹,在某种程度上是值得肯定的。

徐志摩写给陆小曼的信中,表达了他对陆小曼的深情与思念。他提到,尽管两人相隔千里,但心却紧紧相连。徐志摩用细腻的笔触描绘了他们的情感纽带,强调了彼此心灵的默契与共鸣。他鼓励陆小曼保持坚强,相信他们的爱情能够战胜一切困难。信中还流露出徐志摩对未来的美好憧憬,他坚信两人终将重逢,共同迎接幸福的生活。整封信充满了温暖与希望,展现了徐志摩对陆小曼的深厚感情与坚定信念。