我从小在北京西边的万寿路总后大院长大,那会儿是50年代中后期。后来父亲退休,我们搬到了干休所,算下来在总后大院住了差不多30年。

总后大院的正门位于万寿路,但它的邮寄地址却是北京复兴路22号。入伍前我们对此一无所知,直到当兵后给家里寄信,才了解到这个特殊的通信地址。

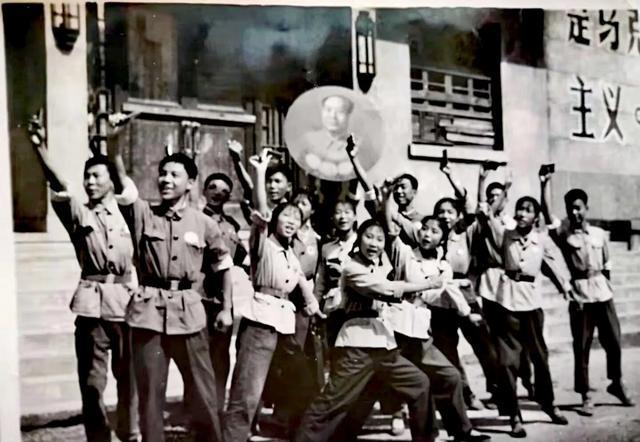

总后大院面积广阔,其中包含一个宽敞的广场。广场北侧坐落着一座规模不小的礼堂。童年时期,我们这些院里的孩子最喜欢在广场上嬉戏,进行各种活动如追逐、踢足球、踢毽子、跳绳和跳牛皮筋。此外,大院里的人们拍照时,最常选择的背景就是礼堂前的台阶。

在总后大院,电影放映通常在广场进行,冬季则移至礼堂。广场放映时,居民们纷纷前往观看,而礼堂放映则每户仅限两张票,因此多数人无缘观赏。1976年末,礼堂内低调放映了《洪湖赤卫队》。尽管礼堂空间宽敞,但消息迅速传开,周边大院的居民蜂拥而至,挤满了礼堂入口,甚至导致门损坏。最终,由于人群混乱,电影放映被迫中断。

有人想了个办法,电影在礼堂里继续播放,放完一卷胶片后立刻拿到操场上再放一遍。原本挤在门外的人群立刻涌向操场,大家直接坐在地上观看。那天,我们家的几个孩子也在人群中挤来挤去。

现在的总后大礼堂早已不再是过去用来观影看戏的场所了。这座大礼堂最早是在1952年修建总后大院时,由苏联专家主导规划,国内知名建筑师梁思成也参与其中。1954年建成时,尽管比苏联专家的设计少了一层舞厅,但在新中国成立初期的北京乃至全国,它的奢华程度都是数一数二的。在1959年9月人民大会堂建成之前,总后大礼堂的规模堪称空前绝后。正因如此,人民大会堂落成后,它被赋予了“第二人民大会堂”的美誉。

2011年,总后大礼堂被正式拆除。这座建筑之所以被拆除,主要是因为它的空间有限,无法满足大型会议的需求,容纳不了足够多的人员。

2012年,翻新后的总后大礼堂正式投入使用。这次改造显著提升了场馆容量,现在能同时接待约1500名观众,较之前的不足1000人有了大幅增加。