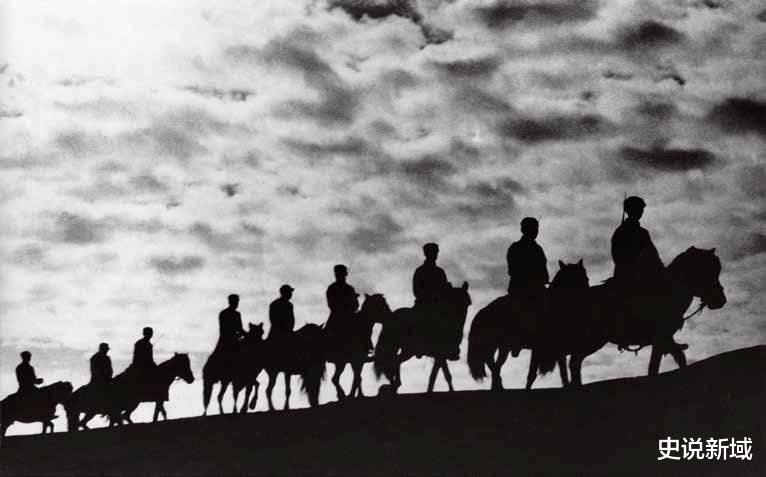

1947年深秋的辽东山区,一支穿着灰布军装的队伍在密林中疾行。队伍最前方的中年将领突然勒马停步,举起望远镜凝视着远处的山坳。

三天前,他刚刚收到军令:以不足两个师的兵力,突袭国民党精锐116师驻守的威远堡。

身后的参谋们还在争论“该不该打”,他却已经在地图上画出了一条隐秘的行军路线——这条路线将穿过三条河流、五座山头,最终直插敌军心脏。

这位将领叫韩先楚,他即将用一场教科书般的奇袭战,让东北野战军三纵的威名响彻黑土地。

一、红二十五军的火种:从鄂豫皖到东野二纵

1935年的陕北高原上,一支衣衫褴褛却斗志昂扬的红军部队正在集结。时任红七十八师师长的韩先楚接到彭德怀的急电:“定边城坚,不可强攻。”但这位29岁的湖北籍将领却在油灯下摊开地图,用铅笔圈出了城墙东南角的豁口——那是去年暴雨冲塌后尚未修复的缺口。

三天后的黎明,当韩先楚亲率突击队登上定边城头时,连彭德怀都拍案惊叹:“这个韩师长,硬是把死棋走活了!”

这份在绝境中捕捉战机的敏锐,后来成为东野二纵的建军基因。

1947年夏季攻势中,正是由韩先楚旧部改编的东野二纵五师,在公主岭战役中创下日歼敌两个整团的纪录。

二、鞍山烽烟起:四纵的淬火重生

1946年的鞍山街头,国民党新一军的坦克履带碾过青石板路。此时的东野四纵深陷重围,部队减员严重,连炊事班都编入了战斗序列。时任副司令的韩先楚却在作战会议上拍着桌子说:“滇军184师守着鞍钢的德国炮楼,我们就用炸药包把它变成他们的铁棺材!”

这场看似疯狂的攻坚战,最终以184师阵前起义告终。战后清点战利品时,战士们从敌军仓库中搬出37门日制山炮,这些武器后来成为四纵“旋风炮兵团”的起家资本。

更深远的影响在于,此战开创了东北战场整师策反的先例——三个月后,海城战役中又有国民党暂编58师倒戈。

三、临江对决:三纵的逆袭之路

1947年3月的临江前线,作战室内火药味比战场更浓。三纵司令曾克林主张先打滇军暂编20师:“柿子要捡软的捏。”韩先楚却指着地图上的红蓝箭头说:“89师虽是嫡系,但刚调防三天,连工事都没挖好。”两人各自拟定的作战方案同时送到东总,林彪的批复只有八个字:“韩案可行,统一指挥。”

这场被后世称为“三下江南”的经典战役,最终以全歼89师、俘虏师长万宅仁落幕。但鲜为人知的是,韩先楚在总攻前夜特意调来三十辆大车,命令后勤部队在车板上铺满新割的乌拉草——这些不起眼的草料,让冲锋战士的棉鞋在零下三十度的雪原上保住了最后一丝温热。

四、旋风司令的战争艺术

1948年辽沈战役前夕,韩先楚在威远堡前线发明了“倒卷帘”战术。当三纵主力猛攻国民党116师指挥部时,他竟将预备队埋伏在援军必经的公路两侧。结果不仅拿下威远堡,还顺势吃掉赶来救援的207师一个团。国民党东北“剿总”的作战日志里,从此多了一条特殊标注:“遇韩部,慎夜战。”

这种将运动战发挥到极致的打法,源自韩先楚早年在红二十五军的特殊经历。1934年的独树镇血战中,时任营长的他就曾率部在国军包围圈中完成“中心开花”的壮举。十四年过去,当年的突围战术已演变成大兵团作战的精密艺术。

五、血脉相连:东野主力的精神图腾

1955年授衔时,有人统计发现:韩先楚在东野三大主力纵队有一张“关系网”,二纵、三纵、四纵走出的开国将军中,有11人曾在韩先楚麾下任职。这些将领有个共同特点——指挥风格果决凌厉,尤其擅长在复杂地形组织穿插作战。原四纵参谋长宁贤文回忆说:“韩司令打仗就像老鹰抓兔子,看着在天上盘旋,其实早把地形刻在脑子里了。”

这种独特的军事传统甚至延续到抗美援朝战场。1950年云山战役,韩先楚指挥的三十八军穿插三所里,创下一昼夜强行军145华里的记录。当先头部队抵达松骨峰时,战士们发现这里的丘陵地貌,竟与当年辽南的摩天岭惊人相似。

【参考资料】《中国人民解放军第四野战军战史》(解放军出版社)《韩先楚传》(当代中国出版社)《东北解放战争史料汇编》(辽宁人民出版社)《红二十五军战史》(湖北人民出版社)《辽沈战役亲历记》(中国文史出版社)