1975年除夕夜,台北士林官邸的病房内,一台老式电报机发出急促的嘀嗒声。88岁的蒋介石艰难地支起身子,口述了人生最后一封电报。

三天后,北京中南海菊香书屋里,82岁的毛泽东接过这封密电,看完后竟露出久违的笑容:“看来老蒋终于想明白了。”随即对工作人员说出那句意味深长的嘱托:“让小平替我去吧!”

这封仅百余字的电报,为何能让两位斗了半个世纪的对手在生命尽头达成某种默契?又是什么力量,让毛泽东在病重之际仍要推动这次跨越海峡的会面?

一、三十年博弈:从重庆谈判到台北来电

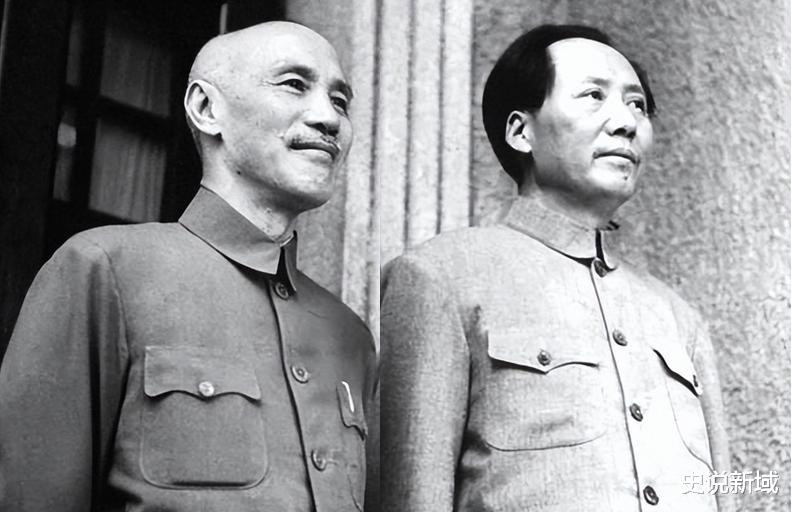

1945年重庆桂园的谈判桌上,毛泽东与蒋介石曾有过43天的正面交锋。蒋介石连续三封电报邀请毛泽东赴渝,表面商讨和平建国,实则企图占据政治主动权。

毛泽东洞悉其谋,却仍以“弥天大勇”赴约,用《双十协定》揭穿国民党假和谈真备战的意图。这场博弈为后来的历史埋下伏笔——当1975年蒋介石再度发出邀请时,毛泽东立刻想起三十年前那个烟雨蒙蒙的山城。

晚年的蒋介石在日记中多次提及对重庆谈判的复杂情绪。他曾在1958年写道:“当年若真能践行协定,何至今日困守孤岛?”

这种反思与毛泽东“在维护祖国统一问题上,蒋介石和美国人考虑得不一样”的评价不谋而合。正是这种微妙共识,为1975年的电报往来奠定了基础。

二、电报背后的历史伏笔:章士钊与陈立夫的秘密使命

1973年,92岁的章士钊拄着拐杖踏上香港码头。这位曾见证国共第一次合作的元老,肩负着毛泽东“架桥”的嘱托。他在港期间秘密联络国民党人士,甚至计划亲赴台湾,却因突发肺炎客死异乡。章士钊的遗物中有一封未寄出的信,上面写着:“渡尽劫波兄弟在,相逢一笑泯恩仇。”

章士钊的离世并未阻断沟通。1975年初,蒋介石召见陈立夫,这位曾主持国共秘密和谈的“CC系”元老,通过香港渠道向大陆传递信息:“可否请润之先生来台一晤?”电报中特别强调“不谈主义之争,只叙民族大义”。此时距蒋介石逝世仅剩三个月,他显然希望在生命尽头解开历史心结。

三、毛泽东的回应:政治智慧与生命赛跑

接到电报时,毛泽东正饱受肺心病折磨,连批阅文件都需医护人员托着手臂。但他立即召集政治局会议,提议“让小平同志代我去”。

这个决定蕴含深意:邓小平既代表中央权威,其“务实派”形象也易被台湾接受。据工作人员回忆,毛泽东特意叮嘱:“告诉台湾同胞,我们谈的是家里事,不叫谈判,叫商量。”

为表诚意,大陆方面提出“三不原则”:不设前提、不公开报道、不带随行记者。甚至计划借用香港商人的游轮作为会面场所,以避免国际关注。这些细节显示,毛泽东将此次会面定性为“同胞间的家务事”,而非政治谈判。

四、历史转折点的擦肩而过

就在双方商定细节时,1975年4月5日,蒋介石因心脏病突发逝世。台北方面立即暂停所有接触,筹备中的会面戛然而止。弥留之际的蒋介石床头仍放着《双十协定》影印本,扉页上有他晚年补写的批注:“若能重来,当以民生为先。”

八个月后,毛泽东也与世长辞。工作人员整理遗物时,发现他珍藏的1975年电报副本,空白处用铅笔写着苏轼名句:“但愿人长久,千里共婵娟。”

两位对手用这种方式,为持续半个世纪的博弈画上充满遗憾的句号。

五、未竟之约的历史回响

这场未实现的会面,在两岸关系史上留下深刻印记。1982年,邓小平会见美国华人学者时透露:“蒋先生晚年确有和谈诚意,我们连会面地点都考虑过金门。”

1993年,国民党元老贾亦斌回忆,蒋经国曾私下表示:“父亲晚年最欣慰的,是北京始终称我们为‘台湾当局’而非‘台湾政府’。”

历史学者在台北“国史馆”发现关键佐证:1975年3月,蒋介石曾手书《临终嘱托》,其中第五条明确写道:“中国之统一,应循和平途径。”这份文件直到2005年才解密,印证了当年电报的真实性。

【参考资料】:《蒋介石日记》(美国斯坦福大学胡佛研究所藏)、《毛泽东年谱(1949-1976)》(中央文献出版社)、《国共谈判史纲》(武汉出版社)、《章士钊传》(人民出版社)、《陈立夫回忆录》(台湾正中书局)、《台湾问题文献资料选编》(人民出版社)、《邓小平与祖国统一》(中央文献出版社)、《两岸关系四十年》(九州出版社)。