1935年5月,川陕苏区的山间云雾缭绕。一支八万人的队伍正在整理行装,他们的目光望向嘉陵江对岸。

几个月前,这支队伍刚创下歼敌八万的辉煌战绩,此刻却要亲手拆下苏区墙头的红旗。

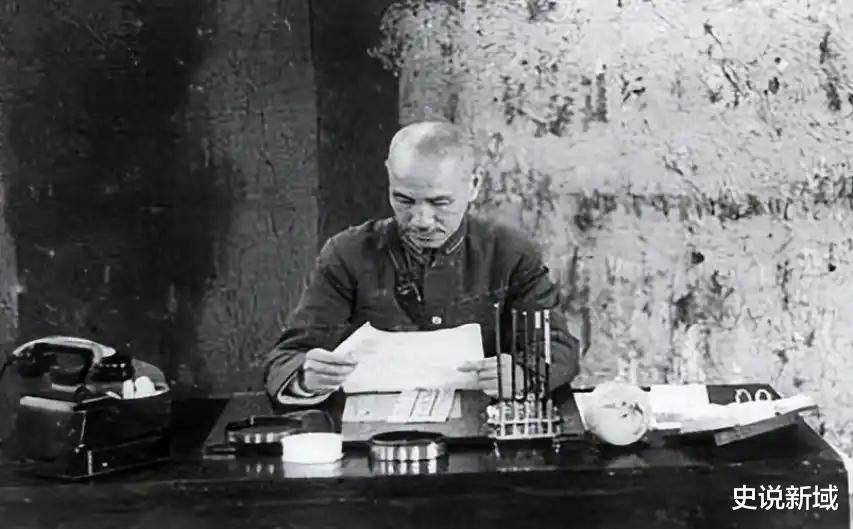

为何打了胜仗还要撤离?为何甘愿放弃用鲜血浇灌的土地?这支由徐向前率领的“铁军”,究竟在历史的棋盘上看到了怎样的危局?

一、苏区的胜利与绝境:八万歼敌背后的代价

1933年秋,四川军阀刘湘调集20万大军,在飞机大炮的轰鸣声中扑向川陕根据地。这场被称作“六路围攻”的战役持续了十个月,徐向前用“收紧阵地、诱敌深入”的战术,让川军在崇山峻岭间处处碰壁。当硝烟散尽,红军歼敌八万余人的捷报传遍苏区,但徐向前却在指挥部的地图前眉头紧锁——战损表上赫然写着两万红军指战员的名字,而根据地的田野间已难见青壮劳力的身影。

苏区百姓用背篓运粮的场景逐渐消失,取而代之的是妇女儿童在废墟中挖野菜的身影。徐向前晚年回忆:“盐比金子贵,战士们伤口只能用草木灰止血。”

川北本就贫瘠的土地,在反复拉锯战中化作焦土。就连最基础的生存需求,都已变成奢望。时任红四方面军总医院院长的周吉安记载:战役后期,伤员只能用竹片代替夹板,用盐水消毒都成了难题。

二、铁网合围:200个团的死亡绞索

蒋介石的密电在1934年冬飞抵成都。这位“剿总”司令在南京指着沙盘冷笑:“徐向前能打,我看他能打多久!”他计划调集中央军嫡系入川,联合重整旗鼓的川军,组成200个团的包围网。这个数字意味着:红四方面军每个战士要面对三倍于己的敌人。

更致命的是,四川军阀结束了长达二十年的混战。刘湘击败叔父刘文辉完成川政统一后,终于腾出手来专心“剿共”。

这个变化彻底打破了红军赖以生存的战略空间——过去能利用军阀矛盾穿插迂回,如今面对的却是铁板一块的三十万联军。曾任川军参谋的郭勋祺回忆:“我们在通江至巴中一线,每隔百米就修碉堡,比江西的碉堡战术还要严密。”

三、血色突围:广昭战役的启示

1935年1月,红四方面军发动广昭战役。这场被寄予厚望的出击,本计划打通通往甘南的通道。但当红军战士冲进广元城郊时,迎接他们的是密如蛛网的铁丝网和交叉火力的机枪阵地。徐向前在回忆录中写道:“战士们前赴后继,但敌人火力太猛,城墙下堆了三层遗体。”七天血战,红军伤亡四千余人却未能破城,这场惨败让指挥部看清了现实:固守等于坐以待毙。

恰在此时,中央红军在遵义会议后的急电穿越重重封锁送到川北。电报里短短几行字重若千钧:“望四方面军乘势向嘉陵江以西进攻。”此时的中央红军正被四十万敌军围追堵截,毛泽东在赤水河畔需要的不仅是战略呼应,更是生死攸关的策应。

四、渡江:为了更大的棋局

1935年3月28日,嘉陵江畔的春寒料峭。红四方面军主力在苍溪塔子山开始强渡。船工张明和记得:“徐总指挥亲自检查每艘木船,把重伤员的担架抬上甲板。”这场被称作“长征路上最壮丽渡江”的行动,表面是突围,实则暗藏深意:三十一军西进牵制川军,十二团出击陕南调动敌军,所有动作都在为中央红军撕开包围网。

历史学者后来在国民党战报中发现端倪:当红四方面军突破嘉陵江时,原本围堵中央红军的潘文华部三个师被迫回援。这个时间差,恰好与中央红军巧渡金沙江的节点吻合。正如徐向前所说:“我们多吸引一个团,中央红军就少一分压力。”

五、转身的背影:苏区最后的篝火

1935年5月,江油会议做出西进决定。当八万大军踏上征途时,留守的川陕省委书记袁克服带着两千余人继续战斗。这些被称为“巴山游击队”的战士,用最后的生命为大军转移争取时间。在通江县毛峪镇,至今保留着红军撤离前刻在石壁上的标语:“我们一定会回来!”但谁都知道,这次转身可能就是永别。

徐向前牵着战马走过剑门关时,回头望了一眼川北群山。这位黄埔出身的将领或许想起了鄂豫皖苏区的教训:1932年张国焘的盲目乐观导致新集失守,十万红军被迫西征。三年轮回,他决不允许历史重演。主动放弃固然痛苦,但为革命保存火种,才是真正的“胜利”。

【参考资料】:《徐向前回忆录》(解放军出版社)、《中国工农红军第四方面军战史》(解放军出版社)、《川陕革命根据地史》(四川人民出版社)、《国民党将领回忆录》(中国文史出版社)