科举的黄昏:元代留下的烂摊子

元朝统治中原的近百年间,科举制度几乎陷入停滞。蒙古贵族对汉文化的疏离,让科举考试形同虚设。据统计,元朝近百年间仅举办过16次科举,录取进士不足千人。读书人晋升的通道被堵塞,许多人转而投身戏曲、话本创作,甚至成为幕僚或商人。“九儒十丐”的民间说法,道尽了元代文人地位的尴尬。

元末战乱进一步摧毁了教育体系。江南士族私学凋零,北方书院毁于兵燹,连国子监也荒废多年。当朱元璋在1368年建立明朝时,他面对的是一代几乎丧失科举记忆的读书人群体。这个开国皇帝在《大诰》中痛心疾首:“天下学校废弛,生员教法,实为虚文。”

朱元璋的铁腕:重塑科举的根基

洪武三年(1370年),明朝首次开科取士。这场考试充满戏剧性:应天府贡院因战乱损毁,临时考场设在鸡鸣山下的佛寺;主考官宋濂带着《四书大全》手抄本监考,试卷用粗麻纸誊写。但这次简陋的考试,标志着科举制度正式重启。

朱元璋的科举改革堪称外科手术式的改造。他废除唐宋以来的“诗赋取士”,将考试内容严格限定在《四书》《五经》范围内。1370年颁布的《科举成式》,明确规定考生需按“八股”格式作文。这种看似僵化的要求,实则是为了建立标准化的选拔机制——在文化断层时代,统一的答题模板能最快检验学子对经典的掌握程度。

更关键的是配套制度的建立。洪武八年(1375年),明朝在州县广设社学,规定“民间子弟年八岁以上者,俱入社学”。到洪武末年,全国官学数量达到1700余所,远超宋元鼎盛时期。教育网络的铺开,为科举输送了源源不断的考生。

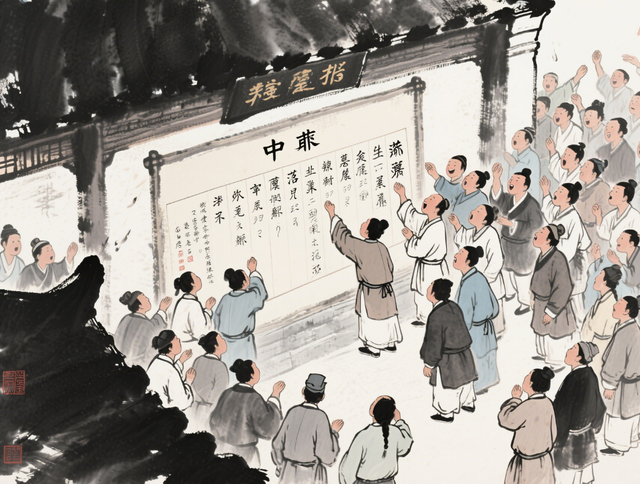

南北平衡术:一场考试引发的地震

1397年的“南北榜案”,暴露了科举制度的地域矛盾。当年会试录取的52名进士全是南方人,北方士子集体抗议。朱元璋震怒之下处决主考官,亲自策问北方考生,重新录取61人。这场血腥的科场案,催生了明代最具创造性的制度设计——分卷制度。

1425年,明仁宗正式将全国划分为南、北、中三大考区,按比例分配录取名额。以1444年为例,南方卷占55%、北方卷占35%、中卷占10%。这种看似“不公平”的配额制,实则维系了帝国的地域平衡。来自陕西的状元康海曾感叹:“若无分卷之制,陇西学子恐永无出头之日。”

八股文的双刃剑

明代科举最受争议的八股文,恰恰是其重焕生机的密码。这种由破题、承题、起讲等八个部分组成的标准化文体,将儒家经典的阐释限定在固定框架内。“代圣贤立言”的考试要求,看似禁锢思想,却构建起跨越地域的文化认同。云南士子与山东考生用同样的格式答题,湖广学童与江浙书生背诵相同的注疏,这种一致性在幅员辽阔的帝国弥足珍贵。

成化年间(1465-1487年),八股文形成固定范式。考官阅卷时,甚至发展出“以笔法辨高下”的诀窍:顶尖文章需兼具“清真雅正”之气。这种高度技术化的评价体系,让寒门子弟有了明确的奋斗方向——不需要家学渊源或名师指点,只要熟读官方教材,就有机会金榜题名。

科举产业链的野蛮生长

随着科举升温,一条庞大的产业链在明代社会蔓延。北京琉璃厂的书肆堆满《程墨》《房稿》,书商雇佣落第秀才编写范文选集;苏州出现了专业“枪手”,替富家子弟撰写乡试文章;甚至连道士都参与其中,江西龙虎山的天师府常年售卖“文昌符”。

最具代表性的是科举移民现象。南直隶的徽州商贾,常将子嗣寄籍于录取率较高的顺天府;浙江余姚考生王守仁(即王阳明),其家族三代人通过“冒籍”参加不同省份的考试。这些灰色地带的活跃,反衬出科举制度强大的吸引力。

寒门逆袭的神话

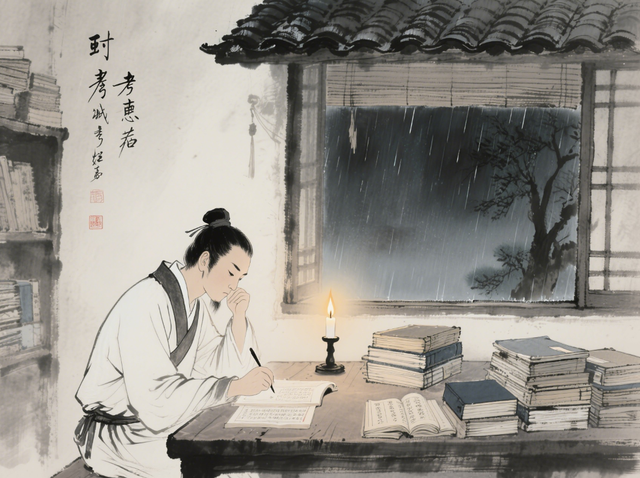

明代276年间,共产生进士24594人,其中约四成来自平民家庭。正德九年(1514年)甲戌科,状元唐皋的传奇最具代表性。这位安徽歙县农家子,七次落第仍坚持应试,最终在47岁高中。他的书斋对联“愈读愈不饱,看去常如饥”,成为无数寒门学子的座右铭。

科举重塑了明代的社会流动模式。据《万历野获编》记载,嘉靖朝首辅夏言、万历朝首辅张居正,祖上皆是军户或小吏。这种阶层跃迁的可能性,使得“朝为田舍郎,暮登天子堂”不再只是诗歌中的想象。

张居正的致命改革

万历初年,内阁首辅张居正推行的“考成法”,意外提升了科举的含金量。他将官员考核与政绩挂钩,迫使地方官重视教育投入。1575年修订的《提学敕谕》,明确规定各省学政必须“岁考周遍”,确保生员质量。这套“教育问责制”实施后,全国生员淘汰率高达30%,滥竽充数者无所遁形。

更深远的影响来自书院改革。张居正将白鹿洞、岳麓等四大书院收归官办,聘请退休翰林主持讲学。曾经批评科举“败坏人才”的王阳明心学门人,也开始编写《四书》《五经》的应试指南。体制内外的合流,标志着科举制度完成了对思想界的整合。

落日余晖中的最后辉煌

万历后期至崇祯年间,科举制度在危机中展现惊人韧性。1628年,陕西饥荒引发农民起义时,南京国子监仍有三千监生埋头备考;1643年,清军已逼近山海关,北京贡院却如期举行会试。这种“天崩地裂犹应试”的景象,印证了科举制度深入骨髓的影响力。

即便是明朝灭亡后,其科举遗产仍在延续。清朝全盘继承明代科举体系,甚至完整移植了八股文模板。从洪武三年到光绪三十一年(1905年),这套制度运行了五百余年,成为世界历史上延续时间最长的选官制度。

结语:

明代科举的复兴,绝非简单的制度复制。它成功的关键,在于构建起“教育—考试—仕途”的闭环系统。官学体系解决人才储备,八股文化解地域差异,分卷制度平衡政治利益,寒门神话提供奋斗动力。当这些要素环环相扣,即便遭遇战乱、党争甚至王朝更迭,科举机器仍能持续运转。

今天的读者或许难以想象,那些在号舍中挥毫泼墨的士子,那些在榜单前喜极而泣的考生,究竟怀揣着怎样的信念。但正是这种跨越六个世纪的集体坚持,让科举制度在明代焕发出最后的、也是最耀眼的光芒。