在新中国建立前后的历史中,许多大人物的名字在其中熠熠生辉,并为人们所熟知。

相比之下,“罗青长”这三个字对于很多人来说则要显得陌生得多。

然而,在生命最终时刻的周总理却强撑着亲口喊出了这个名字。

这个名字是指谁?

弥留之际的周总理又为何会提到这个人呢?

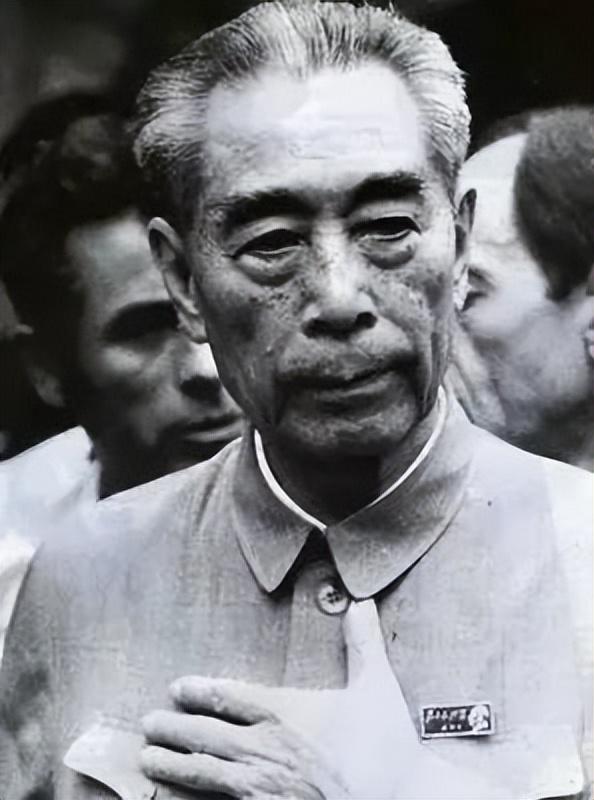

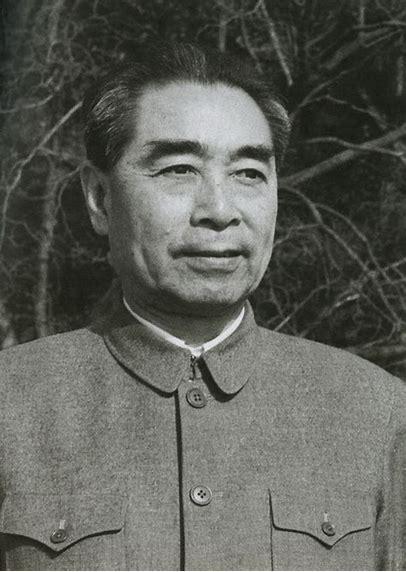

01 周总理的召见1975年,周总理的病情已经严重恶化,情况不容乐观。

此时的周总理原本俊朗的面容早已在病痛的折磨下失去血色,眼窝和双颊也已深深地凹陷了下去。

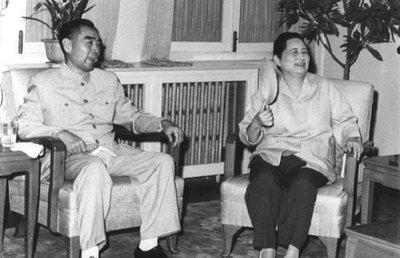

无论是周总理的爱人邓颖超女士,还是照料周总理的医生护士,每日在进入病房察看过总理的病情后,都是含泪离开。

到这一年的年末,周总理的病体更是每况愈下。

由于无法正常进食,主治医生便将周总理所需要的营养通过细长的软管以液体的形式进行鼻饲。

望着躺在病床上因虚弱而沉默的周总理,病房外的走廊上,每个人的心情都无比沉重。

据当时总理的副卫士长张树迎回忆,邓小平有一次在看望过总理后,曾在一个人站在病房外许久。

临走前,邓小平发出了一声重重的叹息,随后叮嘱旁边的主治医师要为总理“延长生命,减少痛苦”。

而这也代表着当时许多爱戴和尊敬周总理的人共同的心愿。

但与此同时,因为病痛折磨,医生不得不为周总理使用各种药物和止痛针。

但即使是这样,在生命最后时刻的周总理仍关心着国家当下发生的大事和变化。

每一天,秘书都会来到周总理的病床前为他读报,好让躺在病榻上的总理了解到国内外的大事。

另外,此时的周总理心里一直都还记挂着一件事。

1975年12月20日上午,周总理因为难以承受的病痛发作而陷入了短暂昏迷。

在采取了必要的医疗措施后,众人只好退出病房,焦急地等待着总理的苏醒。

接近中午时,正在总理病房值班的张树迎听到一阵微弱的喘息声。

他连忙到总理的病床前查看,总理醒过来了!

就在准备悄悄退出去告诉医生这一消息时,张树迎注意到了周总理微弱张合着的嘴唇。

他在病床前蹲了下来,并把耳朵凑近了周总理的嘴边。

“总理,您说什么?”他轻声地询问着。

很快,张树迎听清了总理口中喃喃的语句。

他想要见罗青长。

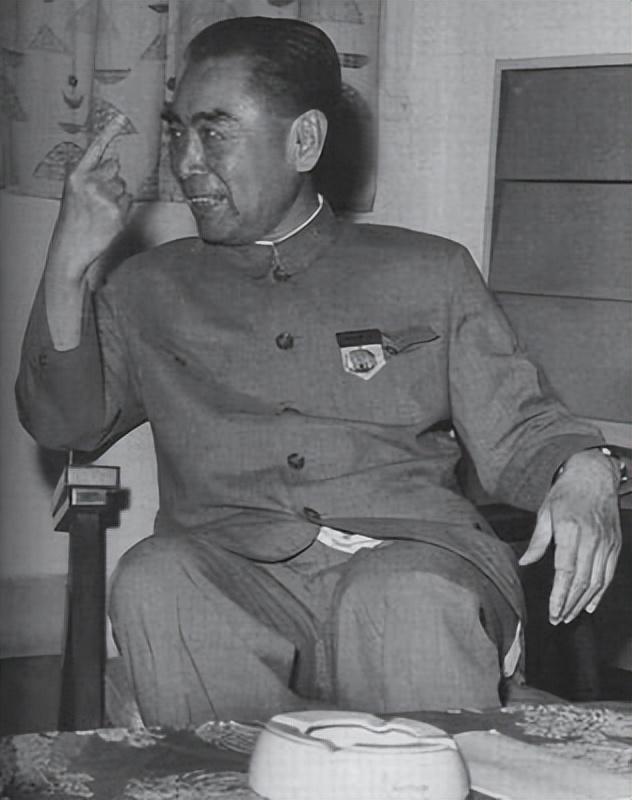

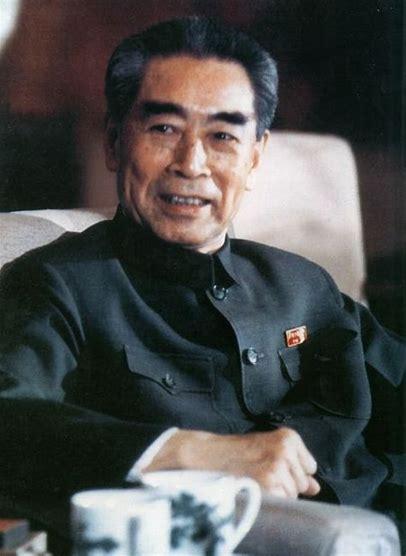

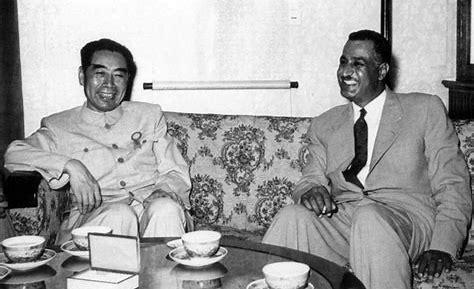

此时的罗青长正担任对台工作领导小组的办公室主任,而他过去曾在周总理的身边工作过40余年。

听清周总理要求的张树迎迅速将这一情况报告给了总理的秘书。

于是秘书第一时间打电话给罗青长所在的部门办公室。

另一头接电话的是正在办公室值班的张春桥。听完秘书的报告后,他一口回绝了这一要求。

张春桥认为,此时的总理已经危在旦夕,怎么还能再花精力去见其他人谈工作呢?

挂断电话后,秘书着急了起来,此时的总理要见罗青长一定是有重要的事情要交代。

这可是总理在病中提出的为数不多的心愿啊,该怎么办好呢?

突然,秘书想到了和总理感情深厚的邓小平,于是迅速拨通了邓小平的电话,希望他能同意总理的这一要求。

谁知,一听完原委的邓小平当即急了,“这个时候了,总理要见谁,就让见谁!”

在获得了邓小平的口头批示后,秘书赶紧找人通知罗青长,让他赶紧来医院和总理见面。

另一边,接到前往医院看望总理这一指示的罗青长是又惊又喜,一定是总理的病情有了好转!

可在前往医院的路上,罗青长又不禁皱起眉头思量,总理要求见自己一定是有重要的事情交代。

可会是什么事情让病中的总理依旧放心不下呢?

怀着忐忑和敬重的心情,罗青长在卫士长的带领下走进了周总理所在的那间病房。

在看到总理病容的那刻,罗青长愣住了,随即感到心脏一阵绞痛。

这还是他所熟悉的那个风度伟健的总理吗?难以想象的病痛竟已经把他折磨成这个样子了吗?

罗青长看到病床上的总理缓缓睁开了眼睛,他赶紧强压下心中的悲痛,俯下身子向总理问好。

他刚在病床边坐下,还没有来得及说话,便听到总理轻咳了两声。

接着总理微微歪头看向他,抱歉地说道:“我实在疲倦了,让我休息十分钟再谈”。

还没等罗青长反应过来,医生和护士就快步走进了病房,原来总理又再次昏迷了过去。

他只好暂时退出去等待总理醒来,可眼前仍浮现着方才总理那憔悴的神态,鼻头随之一酸。

一直到下午的时候,护士才将罗青长带到了病房里。

这次,罗青长看出总理几乎是强撑着精神在对他微笑点头。

于是,他半蹲在病床前,抓紧了汇报的速度。

在他暂停的间隙,总理不时缓慢地点头表示回应和赞同,还不断询问着有关台湾的近况。

罗青长都一一以最简洁的语句向总理作了回复。

可交谈不过十五分钟,病痛再次侵袭了周总理的全身。

强忍病魔折磨的周总理紧紧地闭上了双眼,苍白的嘴唇颤抖着,口中久久说不出话来。

看到这一幕的罗青长眼泪瞬间夺眶而出,他紧紧地抓住床边的护栏,只希望自己能为总理分担此刻的痛苦。

在过了5分钟后,总理再次睁开眼望向了他,布满血丝的双眼依旧是无比深邃,但又带着无尽的疲惫。

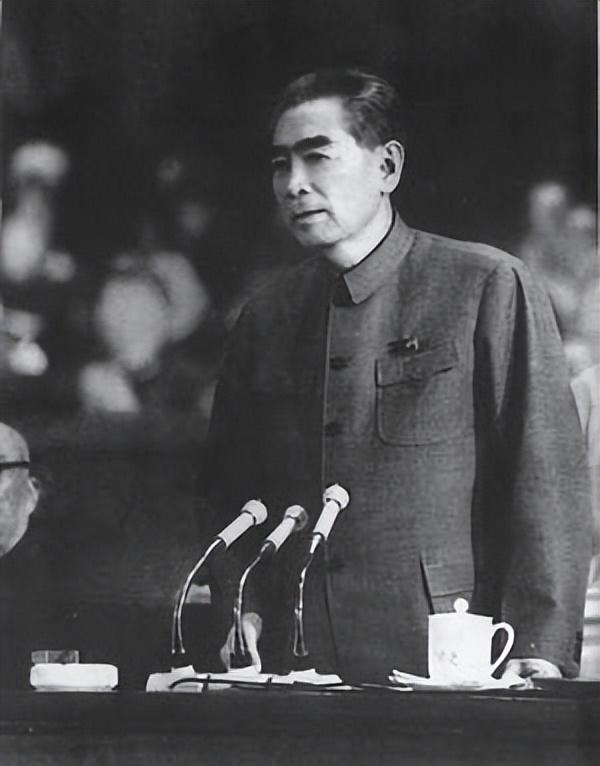

周总理缓缓张开口,以郑重的语气说出了这次会面的最后一句话。

“不要忘记台湾的老朋友.......”

原来,即使在这样的时刻,总理依旧挂心着台湾的那些“老朋友”!

想到这里,罗青长再也控制不住内心汹涌的情感。

他背过脸去,任由眼泪纵横而下。

而此时的周总理在讲完话后,再次陷入了昏迷。

离开医院的罗青长还不知道,这一面即是他和总理的最后一面。

在此后的许多日子里,他的耳边都一直回荡着总理的那句“不要忘记台湾的朋友”......

02 张学良与张镇1993年,有人在访晤罗青长时,提起了总理当年对他的提名召见,并询问他当时周总理都跟他讲了哪些话。

罗青长提及总理那句令他印象深刻的“不要忘记台湾的朋友”时,对其做出了解释。

根据他对总理的了解,总理的意思是交待他不要忘记台湾人民,更不要忘记在台湾的朋友。

这其中包括两个人,一个是张学良,另一个是张镇。

周总理为什么会向罗青长提起他们呢?

关于张学良,大部分人一定都很熟悉。

在中学历史课本的表述中,他和杨虎城一起发动了“西安事变”,要求蒋介石停止内战,一致抗日。

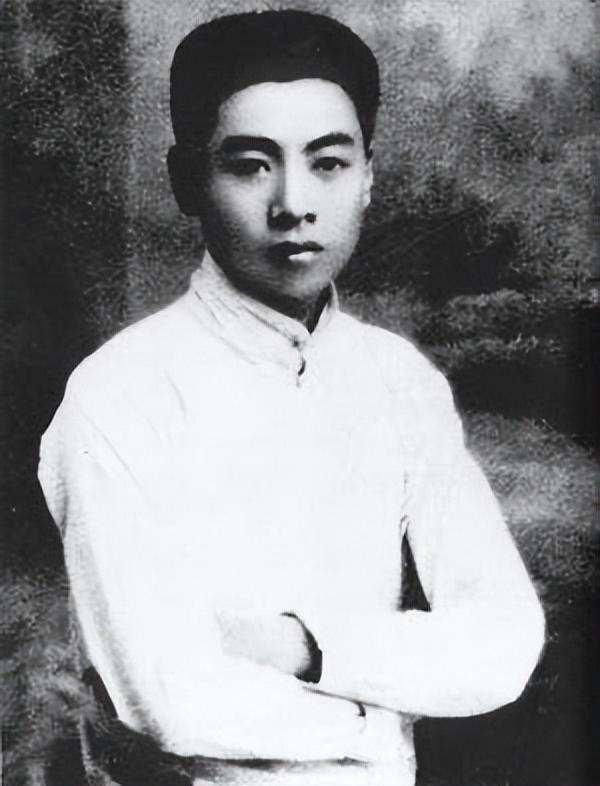

这位“东北王”张作霖的长子在1936年和周恩来结识。

两人都正是风华正茂的年龄,而且一见如故,相谈甚欢。

在此次会面中,张学良向延安方面提出了“逼蒋抗日”的建议,并得到了采纳。

而二人也从这次历史性的会面开始了持续40余年的友谊。

后来,由于“西安事变”,蒋介石一直对张学良怀恨在心,并找机会将张学良和杨虎城二人进行了变相的拘禁。

得知这一消息的周恩来,在多次和蒋介石方面的谈判中都提出了释放张学良和杨虎城两人的建议。

可这一请求始终没有得到回应和采纳。

1949年,蒋介石败退台湾,他秘密下令杀害了杨虎城,并押送张学良离开了大陆。

而对于既是好友又是民族功臣的张学良的境况,周恩来一直十分关注,因此直至生命的最后阶段依然都放心不下。

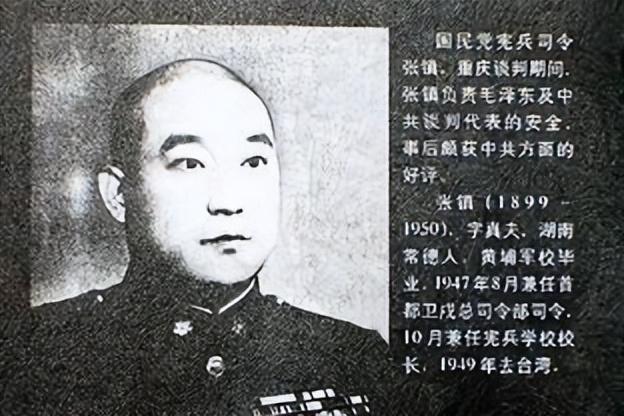

而张镇又是何许人也呢?

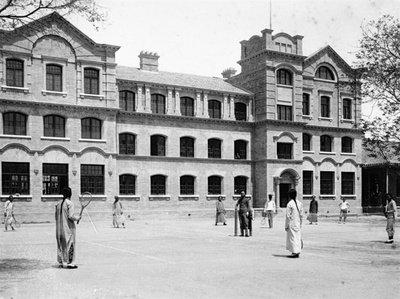

原来,籍贯为湖南常德的张镇是黄埔军校的一期学员,而周恩来自然就是他的老师。

后来毕业后,他被分配到政治部担任一定的职位,而此时任政治部主任的周恩来就成了他的直系领导。

那么,周恩来为什么会记挂着张镇这个曾经的学生和下属呢?

这和1945年的一场意外有关。

1945年抗战胜利后,蒋介石多次邀请毛泽东前往重庆商议建国事宜。

这一年的10月8日在达成和平建国协议后,蒋介石方面的谈判代表张治中提议双方在重庆大礼堂举行一场欢庆会。

会上供应鸡尾酒和各色菜式,还请来了专门的戏班助兴。

正当周恩来和毛泽东等人专注于台上的戏曲时,秘书向周恩来报告了柳亚子要见毛泽东的情况。

周恩来思量片刻,便让秘书告知柳亚子今日不便,改日另约。

此外,还指示秘书李少石亲自陪同柳亚子回家。

然而,在司机驾车前往柳亚子住处的路上,意外撞到了一队伤兵。

由于担心事故的处理会耽误时间,司机没有过多停留,继续向前驶去。

但这却引起了带队士兵的不满,于是他举枪向这辆肇事车进行了射击。

而其中有一枚恰巧击穿了车身,射向了后排李少石。

顿时,李少石的胸前血流如注,司机连忙将其送往医院。

随后,得知李少石中弹消息的周恩来大为震惊。

由于暂时不清楚事件原委,周恩来第一反应是毛泽东的人身安全。

他担心蒋介石将要派人对毛下手,便让身边的秘书迅速联系了此时正在蒋介石身边担任要职的张镇。

在接到老师的会面要求后,张镇立即乘车赶到了周恩来的寓所。

根据面前宪兵司令张镇的神情,周恩来意识到这也许不是一场对于延安方面人士的蓄意谋杀。

于是,他立即向张镇布置了两个任务:查明真相以及护送毛从礼堂离开。

爽快答应的张镇最终出色完成了这两项任务。

而因为这一次的帮忙使得周恩来一直对张镇心存感激。

重情义的周总理临终前仍记挂着这个在当晚危急情况下提供援助的张镇。

结语年少时立志“为中华之崛起而读书”,青年和中年则完全奉献给了伟大的事业,当到了生命的尾声,还依然心系国家前途和曾经的战友。

周总理的一生是波澜壮阔的一生。

而他那博大的胸怀和崇高的风范将始终为人们所铭记。

参考资料:

周恩来临终前召见罗青长:不能忘记台湾朋友【2】(中国共产党新闻网)