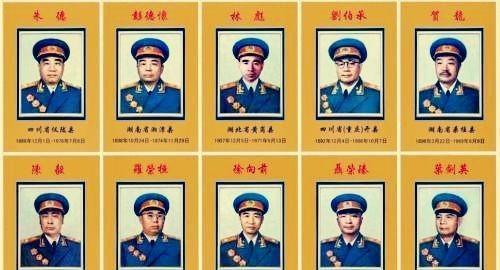

1955年9月11日下午,中央办公厅主任杨尚昆突然接到周恩来从北戴河打来的重要电话。电话中,周恩来明确表示支持授予陈毅元帅军衔。当时,中央正在讨论元帅人选,而周恩来正在北戴河休养。书记处此前已委托杨尚昆在会议结束后单独征求周恩来的意见。这通电话是周恩来经过仔细考虑后作出的正式回应。

在最初的十大元帅提名名单中,陈毅的名字赫然在列。然而,会上有领导同志提出异议,认为陈毅当时已不在军队任职,而是担任副总理兼外交部长。他们引用了刘少奇、邓小平等人的先例,指出转入地方工作的将领通常不再授予军衔。因此,他们认为陈毅也不应被授予元帅军衔。

周总理在通话中表达了不同看法:尽管陈毅已在国务院任职,但他仍担任中央军委委员,并且是红军南方三年游击战争、新四军、华东野战军及第三野战军的象征性人物。在十大元帅的名单中,必须有这样一位代表。

在开国授衔时,第三野战军的情况比较特殊。刘少奇作为新四军政委并未获得军衔,而邓小平虽然同样没有授衔,但第二野战军已有刘伯承元帅作为代表。其他几支主力部队中,第一野战军、第四野战军和华北军区都各有自己的代表人物。相比之下,第三野战军缺少一位具有代表性的将帅,这种局面显得不够合理。

在最终决策过程中,书记处采纳了总理的建议。陈毅在十大元帅中的综合排名虽为第六,但却是最后一个确定的人选。这一结果主要得益于周总理的积极争取,否则陈毅很可能与元帅军衔失之交臂。

八路军不同于常规意义上的军队。它是一支由中国共产党直接领导的革命武装力量,肩负着特殊的历史使命。这支部队不仅在抗日战争中发挥了重要作用,还在中国革命进程中扮演了关键角色。八路军的组织结构、作战方式和政治工作都有其独特性,与传统的军队模式有着显著区别。它的存在体现了中国共产党在军事领域的创新与实践,是中国革命历史中的重要组成部分。

1937年抗日战争全面打响,陕北的红军主力被正式编入“国民革命军第八路军”。需要说明的是,“路军”这个编制级别比“军”更高,属于综合性的指挥单位。因此,作为第八路军的最高指挥官,朱德被授予了“上将总指挥”这一军衔职务。

“路军”这一高级军事单位存在了相当长的一段时间,主要从1929年持续到抗日战争爆发之后。每一路军要么是中央军的重要军事力量,要么是地方军阀的核心部队。到了1935年,经过军衔评定,各路军的指挥官大多被授予一级上将、二级上将或中将加上将衔,这充分体现了其地位的显赫。

以李宗仁为例,他作为第五路军的总指挥,被授予了陆军一级上将的军衔。同样,陈济棠,曾经担任第八路军的总指挥,也获得了这一高级别的军衔。此外,刘峙、韩复榘、何键、朱绍良和龙云,他们分别担任第二、第三、第四、第六和第十路军的总指挥,都被授予了陆军二级上将的军衔。

"第八路军"这个称号的分量可不容小觑,它的地位和当时的地方军阀差不多,这可是我们费尽心思谈下来的。蒋介石后来估计肠子都悔青了,但那时候的形势就是这么个情况。

“路军”这一编制在军事结构中具备容纳多个军的职能。以具体实例来看,韩复榘指挥的第三路军包含了第6军和第12军;何键领导的第四路军则下辖第28军;刘湘的第七路军更是管理着第20军、第21军和第23军。由此可见,路军、军、师、旅构成了一个完整的作战序列体系。

在淞沪抗战中声名显赫的第十九路军,其组织架构值得注意。实际上,这支部队内部包含了一个第19军的指挥部。蒋光鼐担任路军总指挥,而副总指挥兼第19军军长的职务则由蔡廷锴将军担任。在这个军部之下,还管辖着三个师的兵力。这里引发了一个疑问:是否存在“路军”直接管理师级单位的情况?答案是肯定的,这种情况确实存在。

在1929年的编遣会议之后,国民革命军进行了一次被称为“第二次大整编”的调整(这是1946年之前的第四次整编)。这次整编中,许多军级单位被取消,例如胡宗南的第一军就被缩减为第1师。作为中央军,他们自然要带头做出表率。

中央军的主力部队大多直接归“路军”指挥,像刘峙带领的第二路军就包括了第1、第2、第3和第80师。虽然这些师是从“军”级单位缩编而来,但他们的战斗力并没有减弱,实际上仍然相当于四个军的规模。蒋介石的军队显然不会因为编制调整而削弱实力。

西安事变后,国共双方展开谈判,延安方面明确要求将陕北红军整编为一个"路军",并且强调这个"路军"必须包含四个军的建制。这里需要特别指出的是,具体使用"第几路军"的番号并非关键,真正重要的是确保能够保留四个军级单位的编制规模。这一要求体现了延安方面对红军整编规模和组织结构的重视。

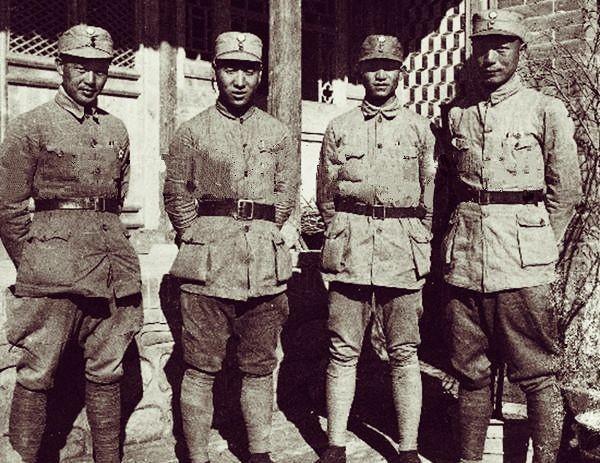

最初确定的四位军长候选人包括林彪、贺龙、刘伯承和徐向前。那时,陕北红军的总人数已经超过了8万,这样的规模完全可以组建四个军,至少也能支撑起三个军的编制。

对于这一改编计划,蒋介石坚决反对,态度异常强硬,导致双方谈判多次陷入僵局。直到淞沪会战爆发后,双方才勉强达成一致,将陕北的主力红军改编为“第八路军”。不过,协议规定路军指挥部下不设立军级单位,而是直接管辖三个“国防师”。

国防师实际上是指整理师和调整师的组织架构,属于标准的步兵师编制,包含两个旅和四个团。需要注意的是,这与所谓的丙种师不同,这一点在之前的文章中已经解释过。蒋介石通过这种编制方式,刻意缩减了红军的基本组织结构。原因在于,国防师与蒋介石体系下的“路军”所属的师是完全不同的概念。

八路军的元帅群体是中国革命战争中的重要力量。他们不仅在抗日战争中发挥了关键作用,还在解放战争中立下了赫赫战功。这些元帅大多出身贫寒,凭借坚定的信念和卓越的军事才能,逐步成长为军队的领导者。他们在战场上指挥若定,善于运用灵活战术,多次在敌强我弱的情况下取得胜利。此外,他们还注重军民关系,积极发动群众,为战争的胜利奠定了坚实的群众基础。八路军的元帅群体不仅是军事上的杰出代表,更是中国革命精神的象征。他们的贡献和影响力,至今仍被广泛传颂。

了解了这些背景,我们就能明白八路军在编制上确实与众不同。虽然它的级别和其他“路军”一样,不是普通军级单位,但它直接管辖着三个师。有意思的是,这三个师的师长原本都是步兵军的军长。当时为了尽快投入抗日战场,大家也就没在这些细节上过多计较了。

按照三个"国防师"的编制标准,红军八万多人无法全部纳入八路军序列。经过筛选,四万六千多名精干力量被整编为三个主力师:第115师、第120师和第129师。其中,第115师初始兵力约一万五千五百人,第120师约一万四千人,第129师约一万三千人。这些具体数字在当时的军事整编中具有重要意义。

在1937年,陕北的红军主力并未全部纳入八路军的三个师中,因此无法迅速投入抗日战场。这主要是因为缺乏合法的编制和番号。于是,部分红军指战员被安排到警备团和保安团等编制中,暂时留在陕北地区。

八路军无疑是坚定抗日的,他们在华北敌后与日军几乎每日都有战斗。当地百姓和一些伪军私下提到八路军时,通常称呼他们为"八爷"。只需竖起大拇指和食指,便无需多言,这种手势足以表达对八路军的敬意和认同。

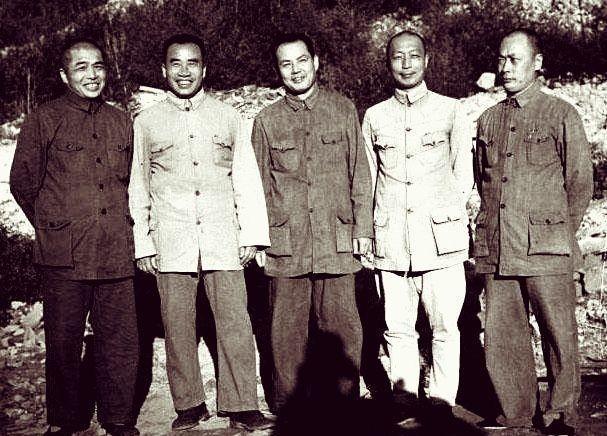

八路军的领导层基本沿用了红军的干部架构。不管日后八路军规模如何扩展,最终能获得开国元帅头衔的,只有总部领导和三个师的师长。这批人之所以能成为开国元帅,是因为他们构成了抗战初期人民军队的核心力量。

改编后的内容如下:当时的主要领导人包括朱德担任总指挥,彭德怀为副手,叶剑英负责总参谋部工作。原计划的四位军长分别是:林彪,原红1军团指挥官,后来成为第115师师长;贺龙,红二方面军的总指挥,最终领导第120师;刘伯承,曾任红军总参谋长,后任第129师师长。

徐向前获得元帅军衔是理所当然的。虽然一开始他只是第129师的副师长,但作为曾经的红四方面军总指挥,他的资历和战功都非常突出。再加上红四方面军在整个红军中的重要地位,徐向前成为开国元帅完全符合实际。他的贡献和影响力使他当之无愧地跻身元帅之列。

在确定未来的十大元帅人选时,已有七位基本锁定,除非发生特殊情况或意外,否则名单不会有变动。这七位分别是朱德、彭德怀、叶剑英、林彪、贺龙、刘伯承和徐向前。

在八路军组建初期,由于各种现实因素,部队并未设立专门的“政治委员”职位,而是采用了师长、副师长和政训处主任的组织架构。具体来看,115师由聂荣臻担任副师长,120师的副师长是萧克,而129师则由徐向前出任这一职务。这一安排体现了当时部队在政治工作方面的特殊考虑和实际需求。

1937年10月,各师陆续任命了政委。115师由聂荣臻担任,后来由罗荣桓接替;120师和129师分别由关向应和张浩负责。关向应和张浩都是经验丰富的革命家,但遗憾的是,两人都因健康问题早逝,未能活到新中国成立,因此也错过了成为开国元帅的机会。

关向应在1946年因病去世,当时抗战已经结束,因此第120师的政委职位没有变动。张浩则在1938年去世后,由八路军总部政治部副主任邓小平接任,由此形成了"刘邓"的领导班子格局。

从理论上讲,聂荣臻、罗荣桓和邓小平这三位担任过八路军师政委的领导人,确实有资格被授予元帅军衔。然而,1955年授衔时的情况较为特殊,即便是新四军的政委刘少奇,如果仅凭政委这一职务,也不太可能获得元帅头衔。虽然他们的行政级别都很高,但授衔的标准并不仅仅取决于职务高低,还需要综合考虑其他因素。因此,虽然他们具备相应的资历,但在当时的实际情况下,授予元帅军衔的可能性并不大。

聂荣臻和罗荣桓迅速跟进,努力追赶。两位元帅积极行动,展现出强烈的进取精神。他们不甘落后,全力以赴地提升自身能力,力求在短时间内取得显著进展。通过不懈努力,聂荣臻和罗荣桓成功缩小了与领先者的差距,展现了卓越的领导力和执行力。他们的行动不仅激励了身边的将士,也为后续的胜利奠定了坚实基础。

关键在于授衔名额的限制。由于元帅头衔仅限十人,周恩来、刘少奇、邓小平等老一辈革命家虽然曾在军中任职,但当时已无军职。在毛泽东的提议下,他们主动让出了这一荣誉。

毛主席主动放弃“大元帅”军衔,并劝说部分资深同志也放弃授衔,这一决定在历史上具有重要意义。此前已有文章详细阐述过这一事件。在十大元帅和十大大将名额有限的情况下,主席的这一举措有效缓解了总干部部在评定军衔时的工作负担。

周恩来、刘少奇、邓小平、李先念、张鼎丞、邓子恢等曾担任军队高级政委并已转任地方工作的领导同志,均主动表示不参加军衔评定。这些同志此前在军队中担任重要政治工作职务,后转至地方任职,他们一致决定不参与此次军衔评定工作,体现了高度的政治觉悟和集体主义精神。

聂荣臻和罗荣桓虽然都担任过师政委,但后来被授予元帅军衔的原因涉及多方面因素。评定军衔并非单一标准,而是综合考虑了个人的资历、战功、不同历史阶段的贡献以及所属派系等因素。此外,八路军在抗战期间迅速壮大,这为他们的晋升提供了重要背景。两人的军衔晋升反映了他们在革命和战争中的重要作用,以及他们在军队发展中的关键地位。

在抗日战争即将结束的时候,中国共产党领导的军队已经建立了五个主要军区。这些军区包括晋绥军区,主要由陕甘宁晋绥联防军和120师组成;晋冀鲁豫军区,以129师为核心;晋察冀军区,由115师的部分部队及其他力量构成;山东军区,以115师主力及山东纵队为基础;以及新四军的总部。这些军区的建立标志着人民军队在组织结构和战略部署上的成熟与完善。

聂荣臻和罗荣桓在抗日战争期间分别担任晋察冀军区和山东军区的司令员兼政委,成为掌握军政大权的核心人物,为八路军的发展发挥了重要作用。进入解放战争时期,聂荣臻出任华北军区司令员兼政委,罗荣桓则担任第四野战军政委,继续在重要岗位上发挥领导作用。

罗荣桓的贡献远不止于“政工元帅”这一称号。在抗战胜利之际,山东军区的兵力规模已跃居各大军区前列,成为后来第三和第四野战军的中坚力量。罗荣桓在这一过程中发挥了至关重要的作用,他的功绩不可磨灭。因此,在出身于八路军的元帅行列中,聂荣臻和罗荣桓的名字不可或缺。

抗战期间,八路军的迅速壮大为聂荣臻和罗荣桓提供了晋升机会。尽管两人早已在军界享有声望,但正是这一时期的表现让他们脱颖而出,具备了被授予元帅军衔的资格。新中国成立之初,他们均被任命为中央军委委员,这一职务为1955年评定元帅提供了重要依据。

1954年中央军委的成员包括毛泽东、朱德、彭德怀、林彪、刘伯承、贺龙、陈毅、邓小平、罗荣桓、徐向前、聂荣臻和叶剑英。毛泽东担任主席,彭德怀负责日常事务。

萧克作为第120师的副师长,虽然资历深厚,但在抗战和解放战争期间并未担任八路军师政委或大军区主官等重要职务。即使排除其他外部因素,这样的经历也使得他在授衔时难以跻身元帅之列。需要强调的是,军衔评定是一个多维度综合考量的过程,涉及多个方面的因素。

1955年,我国首次实行军衔制,其中元帅作为最高军阶,其授予标准极为严格。从实际情况来看,获得这一殊荣的将领都具备丰富的实战经验和卓越的军事指挥才能。这次授衔工作体现了对军事专业性的高度重视,其评定过程严谨而规范。从历史角度来看,这批被授予元帅军衔的将领,都曾在重要战役中担任过主要指挥官,为革命胜利作出了重大贡献。可以说,1955年的授衔既是对他们军事成就的认可,也反映了当时军队建设的专业化要求。

新四军的实际规模并未达到一个正规军的标准。作为中国共产党领导下的重要军事力量,新四军在编制上存在明显不足。与常规军队相比,新四军在人数、装备和组织结构等方面都存在较大差距。这种编制上的不完整性直接影响了其作战能力和战略部署。尽管如此,新四军在抗日战争中仍发挥了重要作用,展现出顽强的战斗意志和灵活的战略战术。这种编制上的特殊性也反映了当时复杂的政治军事环境,以及中国共产党在特定历史条件下的战略选择。

1937年末,南方八省的红军游击队在谈判后获得了"国民革命军陆军新编第四军"的正式编制。这支部队与八路军齐名,在华中地区广受民众爱戴。当地百姓亲切地称他们为"四爷",这个称呼饱含着人民对这支队伍的尊敬与认可。

1937年,叶挺被国民政府授予中将军长职务。需要指出的是,由于1935年铨叙制度已经实施,叶挺并未参与其中,因此他的军衔属于职务性质。与朱德相比,叶挺的军衔显然低了一个等级。

新四军刚成立的时候,整个部队只有四个旅级单位,总人数是10359人,枪支数量大概6400多支。它连师一级的编制都没有,无论是兵力还是武器装备,都比不上八路军任何一个师的规模。这里要特别注意的是,不要光看部队的番号和编制,得看实际的兵力和装备情况,这些数字才是关键。

从级别上来看,八路军师部与新四军军部属于同一层级,因此新四军军长与八路军三个师的师长职务等级基本相同。此外,新四军最初的四位支队长以及1941年之后的七位师长,与八路军初期的旅长也处于相当级别。

要搞明白军衔这事儿,得先抓住关键点:八路军和新四军都在成长壮大,各级指挥员的职位也得随着形势变化来评估。要想公平地比较这两支部队,最合适的办法是看它们刚成立那会儿,也就是1937年到1938年这段时间的情况。那时候最能反映出两支队伍的真实面貌和特点。

新四军的历史存在一个特殊现象,受1941年事件的影响,其领导层经历了两个不同的时期。最初的领导班子由叶挺担任军长,项英出任政委。然而,这两位重要领导人分别在1941年和1946年不幸殉职,这使得对他们进行深入探讨的客观条件不复存在。

对于叶挺将军若未在“四八空难”中遇难是否会被授予元帅军衔的问题,网络上的意见普遍认为他必定会获此殊荣,这主要基于他在北伐和抗日战争中的显赫经历和重要职位。然而,我对此持有异议。

需要明确指出,本文绝无对先烈不敬之意。关于叶挺元帅地位的讨论,主要源于1955年授衔时陈毅的一番话:倘若叶挺将军未遭不幸,我军将会有两位“叶帅”。这番言论体现了对英烈的深切缅怀,其用意无可非议。

即便叶挺将军在1946年没有意外离世,考虑到他长期脱离党组织并缺席了十年土地革命战争的事实,他是否能够获得元帅军衔仍存在不确定性。这一疑问源于他的个人经历与当时党内晋升标准之间的潜在冲突。

很难相信,叶挺将军在牺牲前仍未恢复正式党员身份,却在三年后成为军委委员。这一职位通常是授予元帅的基本资格,意味着他很可能担任高级行政职务,而非跻身十大元帅之列。对于这一历史事件,我们后人只能根据各自的理解进行推测,难以达成一致看法。

在抗日战争期间,陈毅担任与八路军师长同级别的大军区军事主官,随后又成为华东野战军和第三野战军的司令员兼政委。刘少奇和饶漱石先后担任政委职务。陈毅的资历和贡献足以让他获得元帅军衔,这一点无可争议。

在陈毅元帅授衔问题上,唯一引发争议的是他在解放后调离第三野战军,但仍担任军委委员这一情况。周恩来总理在支持陈毅授衔时,特意援引了苏联布尔加宁元帅的先例进行说明。布尔加宁在转任政府部长后,依然获得了元帅军衔,这一事例为陈毅的授衔提供了有力佐证。

饶漱石的经历与刘少奇、邓小平相似,他们都曾担任八路军师政委和新四军政委,主要负责政治工作,而非军事指挥。在毛泽东提倡“让贤”的背景下,饶漱石选择不参与军衔评定,这一决定符合当时的政治环境和个人的职责定位。

在解放战争期间,邓小平和饶漱石分别担任中原军区、西南军区和华东军区的政委。尽管两人没有获得军衔,但他们的职位和级别都非常高。新中国成立之初,邓小平出任西南局书记,饶漱石则担任华东局书记。当时全国仅有六位大区书记,可见他们的地位举足轻重。

最后总结一下:

1941年新四军军部重建后,其下属的七名师长情况如何?需要明确的是,这七个师是在抗战中期由我方独立组建的,与抗战初期八路军的三个师有显著不同。这些部队是八路军和新四军在经历第一次大规模扩编后的成果,体现了当时我军力量的显著增强。

这七位师长(或政委)的军阶,与八路军初创时的六位旅长和新四军最初的四位支队司令员相当。在这一级别的将领中,那些有突出贡献、深厚资历或未来战功显赫的人通常会被授予大将军衔,而表现中规中矩的则至少能获得上将军衔。

以新四军和八路军中的几位高级将领为例,张云逸担任新四军副军长兼第2师师长,后来被授予大将军衔;粟裕作为新四军第1师师长,同样获得大将军衔。在八路军方面,徐海东曾任344旅旅长,陈赓担任386旅旅长,两人都被授予大将军衔。此外,陈伯钧作为359旅旅长,获得了上将军衔。这些将领在抗日战争中都发挥了重要作用。

从1941年开始,新四军的师级将领就没有机会成为元帅了。他们的军衔最高只能到大将或者上将。有些像李先念、张鼎丞、邓子恢这样的高级将领,虽然地位很高,但最终并没有参与军衔评定。

通过分析新四军两个时期的军政领导人名单,可以看出陈毅是唯一完全符合元帅评定条件的人选。在历任主官中,只有他同时满足了资历、战功和地位等多项硬性指标,这一结果显而易见。