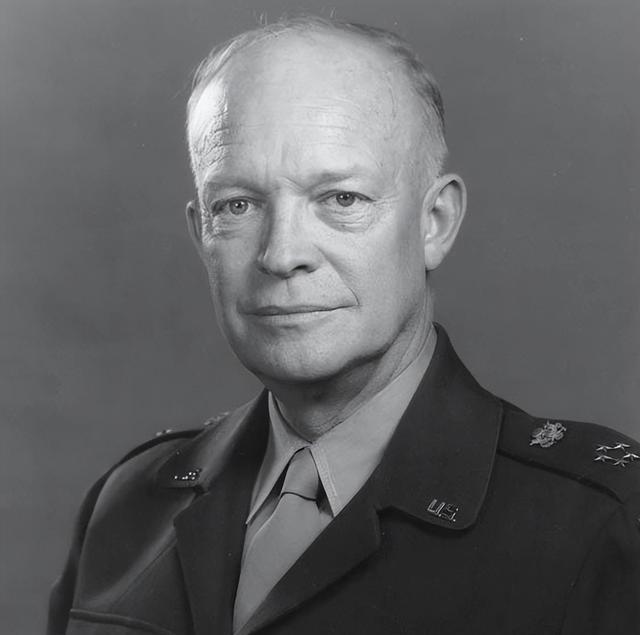

作为美国历史上著名的反共人士,这位总统对中国持强烈的敌对态度。在美台外交关系于1978年终止的背景下,他成为了唯一一位曾正式访问台湾的美国总统。然而,当他踏上台湾土地后,毛泽东主席立即下令用7万发炮弹作为回应,这一举动完全出乎艾森豪威尔的预料。

美国与蒋介石政权是如何介入台湾事务并干预中国内政的?这一问题需要从历史背景和具体行动两个方面来分析。首先,美国在二战后出于冷战战略考虑,开始支持蒋介石集团。1949年,蒋介石政权败退台湾后,美国继续为其提供军事和经济援助,企图将台湾作为遏制中国大陆的前沿阵地。其次,美国通过签订《共同防御条约》等方式,将台湾纳入其亚太防御体系,强化了对台湾的控制。此外,美国还不断在国际场合制造"两个中国"或"一中一台"的舆论,试图否认中国对台湾的主权。蒋介石政权则借助美国支持,长期在台湾实施独裁统治,阻挠两岸统一。这种外部势力干涉中国内政的行为,严重破坏了中国的领土完整和国家统一。

这位美国总统访问台湾后,毛主席的反应和接下来的行动是怎样的?毛主席对这位美国总统的台湾之行持坚决反对态度,认为这是对中国内政的严重干涉。他迅速采取了外交措施,向国际社会表达中国的立场,强调台湾是中国不可分割的一部分。同时,毛主席指示加强军事准备,以防任何可能的挑衅。在国内,他号召全国人民团结一致,支持政府的对外政策,维护国家主权和领土完整。这一系列举措不仅展示了中国的坚定立场,也有效遏制了外部势力在台湾问题上的进一步干预。

【【美蒋狼狈为奸,大陆当机立断】】

在中国共产党领导的解放战争取得决定性胜利后,国民党政权首脑蒋介石意识到形势不利,随即率领残余力量撤退至台湾地区。新中国成立后,中央政府本计划迅速完成国家统一大业,彻底解放台湾。然而,1950年朝鲜战争的突然爆发,使得这一计划被迫搁置。这场战争不仅牵制了中国的军事力量,更在台海之间形成了一道难以逾越的障碍,导致台湾问题长期悬而未决。

当时,我们国家站在了一个重要的十字路口:要不要加入抗美援朝的队伍?这个决定不仅关乎国家的未来,也牵动着每一个中国人的心。面对这样的重大抉择,我们需要深思熟虑,权衡利弊。

如果选择介入,以当时的实力,我们难以同时应对台湾问题,随着国际局势变化,可能错失统一良机。反之,若袖手旁观,朝鲜一旦失守,我们将面临更严峻的安全威胁,这种局面同样无法承受。

在朝鲜战争结束后,毛泽东做出了具有深远历史意义的战略决策。然而,这一决策也间接为蒋介石提供了休整的时机。在此期间,国民党政权在台湾逐渐稳固,建立了坚实的统治基础。这一局面的形成,使得大陆方面实现国家统一的目标面临更多挑战。除了台湾岛内政治力量的增强,我们还必须考虑国际形势的复杂性,这些都增加了解决台湾问题的难度。

在20世纪50至60年代,中美两国长期处于紧张的敌对关系之中。在这一背景下,美国为了遏制中国的发展,采取了支持蒋介石政权的策略。直到后来,两国关系才出现了戏剧性的缓和。

蒋介石退守台湾后,一心想着与美国合作“反攻大陆”。然而,当时的美国艾森豪威尔政府并不愿意直接与中国发生冲突,于是他们开始利用蒋介石和台湾作为棋子。这种策略本意是让蒋介石充当代理人,但蒋介石却误以为美国真心支持他。正因为这种误解,蒋介石后来变得极为嚣张,甚至大肆叫嚣,表现得异常高调。

蒋介石迫切寻求外部支持,企图实现所谓的"统一"目标。与此同时,美国也看中了驻守台湾的蒋介石,认为可以利用他对抗中国大陆。基于这种共同利益,双方迅速达成一致,签署了针对中国的《共同防御条约》。这份条约的签订,标志着美蒋双方在遏制中国大陆问题上形成了战略同盟。

美国原本希望通过支持台湾来遏制中国的崛起,然而这一策略实际上激怒了中国维护领土完整的决心。与此同时,蒋介石在获得美国的军事和经济支持后,误以为有了强大的后盾,便开始高调鼓吹“反攻大陆”的计划,试图借此恢复其在大陆的统治。这种言论不仅加剧了台海紧张局势,也进一步激化了中美之间的矛盾。

尽管蒋介石集团与美国在政治目标上存在差异,但双方相互勾结,确实给中国造成了严重困扰。这种合作基于各自利益,形成了对中国的不利局面。两者虽然在意识形态上有所分歧,但在对抗中国方面却达成了一致,共同采取了一系列阻碍中国发展的行动。这种协同效应加剧了当时中国面临的困难,使得局势更加复杂。尽管他们的出发点不同,但结果都是对中国利益的损害,给中国带来了持久而深远的影响。

1956年,美国国务卿杜勒斯公开表态,称美国不排除通过军事介入阻止中国武力统一台湾。尽管美国可能只是虚张声势,但此举显然意在震慑中国。时隔一年,1957年6月28日,杜勒斯在旧金山再次发表类似言论,重申了这一立场。

杜勒斯是美国历史上一位重要的政治人物,曾担任国务卿。他在冷战时期的外交政策中扮演了关键角色,特别是在对抗苏联方面。杜勒斯主张采取强硬立场,提出了“大规模报复”战略,强调通过核威慑来遏制共产主义扩张。他还积极参与了多个国际事务,如促成《东南亚条约组织》的成立,以加强美国在亚太地区的影响力。杜勒斯的政策主张对当时的国际关系产生了深远影响,尽管他的策略也引发了不少争议。他的外交理念和行动至今仍被视为冷战时期美国外交政策的重要组成部分。

台湾事务纯属中国内部问题,但美国频繁干预,甚至利用蒋介石来试探我国对台立场,这种做法令人无法接受。

自1957年起,面对美国的动向,蒋介石也采取了相应措施。他频繁鼓吹“反攻大陆”的计划,并在金门和马祖两地集结了十万大军,试图采取实际行动。这一部署显示出他对重返大陆的强烈意图,同时也反映出当时两岸关系的紧张态势。蒋介石通过这些动作,试图在军事上对大陆形成压力,为其政治目标服务。

美国频繁干预中国内部事务,蒋介石也企图卷土重来,这些行为直接威胁到中国的领土完整。面对这一原则性问题,中国政府绝不退让。1958年,中国大陆与台湾之间爆发了一场特殊的“对峙”,这场不同寻常的“战役”由此展开。

【【金门炮战打响,警告台湾问题】】

别怪我没提醒你。

开战之前,必须做好充分的战略部署。没有周密的作战计划,任何军事行动都是盲目的。指挥官应当全面考虑战场环境、敌我态势、后勤保障等因素,制定切实可行的行动方案。只有这样,才能确保部队在战场上占据主动,避免不必要的损失。战争不是儿戏,需要严谨的规划和充分的准备。

7月中旬,毛主席找彭德怀讨论当前的国际局势,并提出了几个关键问题:

首先,我们需要明确采取何种策略和方法来应对当前的问题。具体来说,就是要制定一个清晰的行动计划,确保每一步都能有效地推进目标。在这个过程中,我们需要考虑各种可能的情况,并准备好相应的应对措施。同时,也要灵活调整策略,以适应不断变化的环境和条件。总之,关键在于如何高效、有序地执行计划,以达到预期的效果。

第二点:采取何种手段?

第三:什么时候行动?

彭德怀经过深思熟虑,多次与毛主席交换意见。随后,毛主席召集会议,与大家共同讨论,最终妥善处理了这三个难题。

首先,这场冲突的主要目标是起到震慑和警示的作用,其政治层面的影响远超过军事层面。因此,采取“只打不占”的策略成为了这场战役的关键方针。

其次,蒋介石退守台湾后,两岸之间被海峡隔开,形成天然屏障。福建厦门与金门岛相距仅两三公里,这种近距离使炮击成为最有效的军事手段。炮击不仅能以最低伤亡取得最大战果,还能对对方形成强大的心理震慑。

第三,彭德怀和粟裕共同制定了针对金门、马祖的作战方案,确定时间后提交给毛主席审阅。毛主席回信后,双方多次讨论,最终在“确保胜利才开战”这一原则上达成一致。基于这一共识,8月23日发起了“炮击金门”行动。

当天,彭德怀命令王尚荣和张翼翔等人做好部署后,立即下令炮击行动。下午,厦门前线的炮兵部队按照指令,动用500多门火炮,集中火力向金门岛发起猛烈攻击。炮火覆盖之处,浓烟滚滚,日军阵地陷入一片混乱。

根据历史记录,解放军在短短两小时内发射了超过四万枚炮弹,这些火力主要集中打击了该地区的关键军事据点。

尽管当天炮火密集、声势浩大,但到晚上7点停火时,仅有600多名敌方人员意外丧生。事实上,若真要动用武力统一台湾,伤亡数字远不止于此。然而,当时美国和蒋介石并未意识到这一现实。

目睹中国解放军的坚定立场后,蒋介石与美国方面均推测中国将以军事手段收复台湾。为此,艾森豪威尔迅速调集了六支海军舰队,同时向蒋介石提供军事支持,包括多种大口径远程火炮及导弹等重型武器,意图借此增强台湾的防御能力,以应对可能发生的军事冲突。

毛主席收到情报后,明确指出:“我们的目标是让蒋军和美军撤离,如果他们不走,我们就有能力开战。”同时,他通过渠道向美方传递了明确信号:“我们的主要对手是蒋介石,只要美军撤走,我们不会对他们动手。”当时美军已有军舰被击沉,接到这一消息后,他们迅速选择了撤退。

蒋介石获悉此事后,对美国人的行为极为不满,指责他们不讲义气。事实上,美国方面并未真正重视他,只是将其视为牵制中国的一枚棋子。然而,蒋介石却误以为自己有了靠山,开始不切实际地幻想未来。

1958年10月5日,彭德怀下达了为期7天的停火命令。他认为之前的军事行动已经达到了震慑效果,只要蒋介石愿意改变立场,同时美国不再干预,这场冲突就可以画上句号。然而,事与愿违,由于多方面因素影响,战事最终还是重新打响。

坚持"一个中国"原则,是推动两岸关系发展的根本前提。这一共识为双方交流合作提供了政治基础,确保了两岸关系沿着正确方向前进。只有在共同维护国家主权和领土完整的基础上,两岸才能实现互利共赢,推动和平统一进程。任何企图破坏这一原则的行为,都将损害两岸人民的根本利益,阻碍民族复兴大业。因此,坚定不移地贯彻"一个中国"原则,是发展两岸关系、实现完全统一的必由之路。

这一信号发出后,艾森豪威尔推断“中国可能正在为收复台湾做准备”,杜勒斯同样认为中国或许会采取军事手段解决台湾问题。

艾森豪威尔是美国历史上一位重要的军事和政治领袖。他在二战期间担任盟军最高指挥官,成功领导了诺曼底登陆等关键战役,为反法西斯战争的胜利做出了巨大贡献。战后,他成为美国总统,在任期内推动了国内经济发展和基础设施建设,同时在国际事务中倡导和平,努力缓和冷战局势。他的领导风格以务实和稳健著称,在军事和政治领域都留下了深远影响。作为一位跨越军政两界的杰出人物,艾森豪威尔对美国乃至世界历史的发展都产生了重要作用。

在这个时期,美国方面仍在揣测中国是否会采取军事手段解决台湾问题。他们没有意识到自己根本没有资格插手台湾事务,反而继续与蒋介石密谋,企图利用他来遏制中国的发展。美国的行为不仅无视了中国的主权,还加剧了台海地区的紧张局势。这种干涉内政的做法,充分暴露了美国在台湾问题上的错误立场和战略意图。

尽管中国多次明确要求美国停止干预台湾问题,并通过军事威慑向国民党和美国发出严正警告,但美国总统艾森豪威尔仍执意无视中方立场,公然访问台湾,严重侵犯中国领土主权。这种行为无疑是对中国的公然挑衅,中方绝不可能容忍。美国的这一举动不仅违背了国际关系基本准则,更激化了台海地区的紧张局势,中国必将采取必要措施维护国家利益和领土完整。

面对当前局势,毛泽东将采取怎样的行动策略?

【【美国总统访台,中国下令开火】】

1960年6月18日,美国总统艾森豪威尔踏上了台湾的土地,成为首位到访该地区的美国领导人。这一行为对中国来说具有特殊的象征意义,被视为一种明显的挑衅和试探。通过这一举动,美国试图利用台湾问题对中国施加压力,牵制中国的发展。对此,中国坚决反对,绝不容忍任何形式的干涉和挑衅。这一事件凸显了台湾问题在中美关系中的敏感性和重要性,也反映了当时国际局势的复杂性。

毛主席听到这个消息后,平静而坚定地表示:“既然他们决定前来,我们就要以最妥善的方式接待。”

当晚,我军迅速展开行动,向金门岛的无人地带发射了数万发炮弹。这一举动旨在震慑艾森豪威尔,效果立竿见影。他原本计划登陆后与蒋介石进行重要会谈,但受到这一事件的惊吓,双方未能深入交流。艾森豪威尔因此心生顾虑,迅速离开了台湾。

艾森豪威尔前脚刚踏出台湾,毛主席就立即下令发射导弹,以此作为对这位美国总统的“送别礼”。这一举动不仅展示了中国的军事力量,也明确传达了中国在台湾问题上的坚定立场。毛主席的决策迅速而果断,确保了在国际舞台上中国的声音和立场不被忽视。通过这种方式,中国再次强调了其对于国家主权和领土完整的不可妥协的态度。

这次事件让美国明白了中国在台湾问题上的坚定立场。尽管美国依然把台湾当作牵制中国的一枚棋子,但他们还是撤走了驻台部队。从那以后,多年间再也没有哪位美国总统敢踏上台湾的土地。

1979年新年第一天,中国政府通过《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会告台湾同胞书》再次明确了“一个中国”的原则。就在同一天,国防部长徐向前发布命令,立即停止对金门等地的炮击行动。这一举措标志着大陆对台政策的重要调整,体现了和平统一的意愿。

随着形势的发展,台湾问题逐渐演变得更加棘手。2000年,主张“台独”的陈水扁当选后,立即在台湾问题上发表了一系列不当言论。为应对这一情况,我国在同一年发布了《一个中国的原则与台湾问题文件》,直接驳斥其错误言论,同时重申了通过和平方式实现两岸统一的坚定立场。

将时间线拉近一点,之前的“钓鱼岛事件”也是因为中国领土被侵犯而引发的冲突。这次的主角换成了日本,但背后依然是美国在操纵。

在钓鱼岛主权争议上,中国立场明确且一贯。政府多次向国际社会重申"钓鱼岛自古以来属于中国"这一历史事实,这与我国在台湾问题上的立场完全一致。中国始终坚持维护国家领土完整,无论是钓鱼岛还是台湾,都是中国不可分割的一部分,我们绝不允许任何形式的分裂行为。这种坚定态度体现了中国政府维护国家主权和领土完整的决心,也是符合国际法和历史事实的正确立场。

有网友曾提出疑问:中国何时能实现台湾的统一?实际上,如果中国选择通过军事手段完成统一,必须等待一个恰当的时机,这涉及民意、军事形势和经济状况等多个因素的综合考量。然而,有一点是明确的:统一的那一天不会太遥远。

在当前形势下,无论中国面临怎样的挑战,我们都将毫不动摇地坚持一个中国政策。对于任何试图在这一核心问题上进行挑衅或拒绝接受劝告的行为,都将面临不可避免的失败。我们对此有着坚定的决心和清晰的立场。