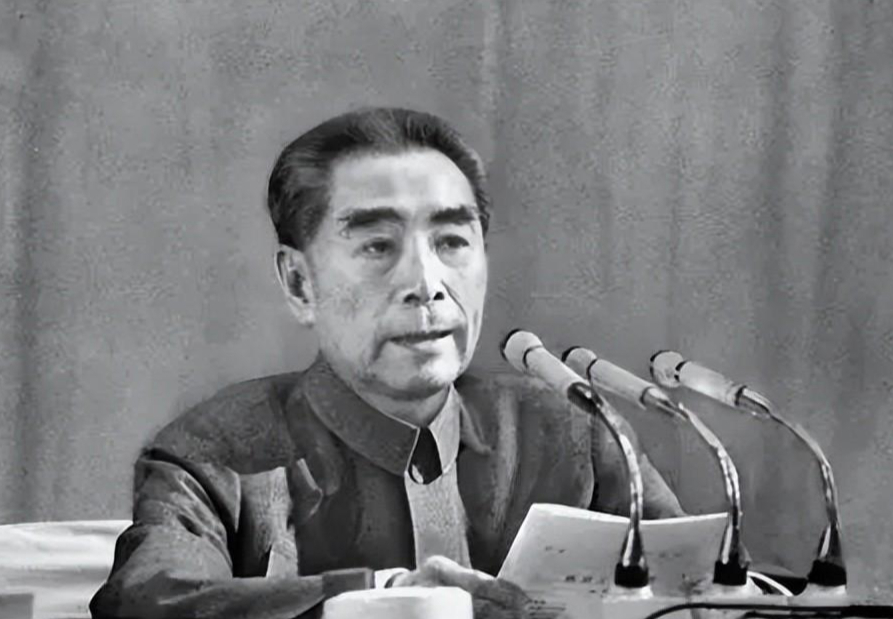

1976年1月8日,周总理逝世,举国哀悼。秘书何谦强忍悲痛,在总理的办公室整理遗物。

当他拉开办公室抽屉时,不觉瞪大了双眼:里面有一封毛主席批下最高指令的文件。而周总理竟然将这封文件扣押了两年!

何谦不敢有任何隐瞒,立刻将此事汇报给上级。当大家看到文件的内容时,所有人都泪流满面。

这封文件里究竟写了什么?一向紧跟毛主席脚步的周总理为何要将文件扣押两年之久?

●—≺ 大公无私的周总理 ≻—●

1974年底,第四届人大即将召开之前,有关人大人事调动的问题已经迫在眉睫。

周总理十分重视这件事,强撑病体来到长沙毛主席休养的地方,两人就此事进行了长谈。

不久后,关于第四届人大人事安排的会议在北京召开,政治部一致同意让邓颖超同志出任副委员长一职。

由于在此之前,周总理拒绝过很多有关邓颖超职位的任命提议,政治部担心这次的任命依旧得不到总理的同意,所以特意将这件事告诉了毛主席。

毛主席收到这份提议后,十分赞同。当他想到周总理对这方面执着的程度后,特意给周总理发了一份手令:

我同意在四届人大上安排邓颖超同志一个副委员长的职务。

可在接下来的人事调动中,邓颖超并没有出任副委员长,政治部的众人一直以为这个建议被毛主席驳回了。

没想到,1976年周总理逝世,众人在整理总理遗物时才发现,原来这条人事调动的命令早就下达了,是周总理特意将这份文件扣下了两年之久!

周总理为什么要扣下这份指令,难道是认为以邓颖超的能力,无法胜任这份工作吗?

可建国前,邓颖超曾经成为参加莫斯科六大会议的代表之一。在第二次国共合作中,她也是唯一一位女性参政员。

即使是建国以后,邓颖超也致力于妇女儿童方面的工作,不论是声望还是个人能力,出任副委员长都绰绰有余。

邓颖超的各方面能力都足以胜任副委员长的职位,毛主席更是下发了相关手令,周总理为何却要阻拦邓颖超任职呢?

其实,这并不是周总理第一次拒绝给邓颖超安排职位。在事业上,总理对邓颖超一直都很苛刻。

1949年,新中国刚刚成立,政务院的人事安排,大部分都需要周总理再三思考斟酌才下决定。而只要是为新中国做出过贡献的人,周总理都给他们安排了合适的职务。

但唯独对自己的妻子邓颖超,周总理一直没有安排。

大家原本以为周总理是公务太忙了,还没有顾得上这件事。

很快,人事安排的名单一个个都定下来了,可邓颖超除了妇联副主席的工作外,在政府内的职位却迟迟没有落实。

党内的许多老同志都等不及了,纷纷找到周总理为邓颖超“打抱不平”:现在可是新社会了,男女平等,您怎么还不给邓颖超同志安排工作?”

周总理却郑重其事地对众人说:“只要我当一天的总理,她就一天都不能到政府任职。”

周总理为什么会说出如此坚决的话?

因为在周总理心里,自己已经任职总理,如果邓颖超再在政府中担任要职,那么国事家事掺和在一起,对于政府工作的开展是不利的。

周总理的大公无私,由此可见。

周总理不仅在事业上与邓颖超避嫌,在薪酬上,他也会一再压低夫妻二人的工资。

1952年,中央政府决定将工作人员的薪酬改为工薪制度。以邓颖超妇联副主席的职位,最低也要评定为四级。

邓颖超知道以周总理的秉性,必定不会同意自己拿四级的工资,所以主动将自己的工资降到了五级。

谁知周总理看到工资的评定结果后,对妻子的工资还是不满意。

他左思右想,还是找到邓颖超,劝说道:“你身体不好,许多工作都不能正常开展,也时常不能上班,拿五级的工资有点高了,还是降为六级吧。”

邓颖超深明大义,听了周总理的话,没有丝毫不满,同意将自己的工资调整为六级。

周总理的降薪行为并不“双标”,妻子的薪资评级降了,自己的也要降。身为总理,他主动将自己一级的工资降到二级。

周总理廉洁奉公,最忌讳的就是徇私舞弊,1963年,他特意在会议上批评了二十种官僚主义。

他告诉大家,政府工作人员是为了人民服务的,不要把自己当作官员,更不能走“裙带关系”。

周总理的一生廉洁奉公,他一直都在为中国的建设奋斗。

但邓颖超从来都没有因此抱怨过,因为她在意的,从来都不是吃穿上的蝇头小利。

●—≺ 志同道合的革命夫妻 ≻—●

邓颖超和周总理做了50多年的夫妻,两人之间情谊深厚,除了亲情,还有同甘苦,共患难的革命友情。两人这一生共同的目标就是,如何让中国变得更好。

这条信念,他们从来都没有动摇过。

1919年5月4日,在直隶第一女子师范学校学习的邓颖超,毅然投身到革命浪潮中。

虽然只有15岁,但身材娇小的邓颖超爆发出的气势,却不输于任何一位爱国人士。

她走在游行队伍的最前面,喊着最响亮的口号,做着最慷慨激昂的演讲。

邓颖超投身于革命的行为并不是一时冲动,而是从小就生出来到想法。

她出身贫寒,父亲很小就去世了,是母亲一个人将她拉扯成人。可在旧社会的观念中,女性就应该在家相夫教子,出来抛头露面是不体面的。

邓颖超看着母亲如此辛劳地工作才能勉强养活两人,再看看地主富农对他们的肆意欺压。

从这时起,她就意识到这样的社会是不正常的。所以她一直在寻求着改变之法。

当新思想传到中国时,邓颖超疯狂地汲取其中的营养。渐渐地,她的目标也在改变社会结构上多出来一条:拯救中国。

虽然五四运动被国民党镇压,但她并没有停止奋斗,而是同和她有着一样信念的有志青年一起,向百姓们宣扬救国思想。

9月16日,她参加了天津的爱国组织“觉悟社”。

在这里,她与周总理结识。

在“觉悟社”中,两人都致力于学习新思想,组织并参加一场场爱国运动。虽然除了工作外,他们并没有什么其他的交流,但两人的默契依然在爱国运动中培养出来了。

1920年,周总理到法国留学,但他依然没有停止与邓颖超的书信交流。

邓颖超对革命和新思想的见解深刻、犀利,对中国现状的分析一针见血,周总理从中获益良多。

1923年的一天,邓颖超再一次收到周总理的明信片,上面画着德国一对牺牲于革命的夫妻。

明信片的背面写着:

“希望我们两个人将来,也像他们两个人一样,一同上断头台!

虽然这句话很隐晦,邓颖超还是感受到了其中的情义。

从这以后,两人确定了恋爱关系。她们两个人的爱情很独特,两人谈论最多的是国内的革命形势,谈情说爱的内容很少。

可周总理偶尔流露出的几句关怀,却格外浪漫:

我这一生都是坚定不移的唯物主义者,唯你,我希望有来生。

1925年,周总理回到广州,与邓颖超结为夫妻。

时局动荡,他们无法举办盛大的婚礼,只是把两张单人床拉到一起,就算是夫妻了。

两人的职位不同,工作地点也不同,聚少离多是他们生活的常态。

可他们之间的感情却从来都没有淡化,反而经过革命的洗礼,变得更加醇厚、热烈。

在两人成婚25周年纪念日当天,何香凝送了一幅《腊梅图》:

一根遒劲的枝干上,生长着两朵盛开的梅花。其中一朵梅花被绘制得很完整,人们可以欣赏到梅花坚贞挺立的姿态。

另一朵梅花同样开得灿烂。只是,它的大半姿态都被粗壮的树干遮挡,世人无法看到它的全貌。

何香凝认为,这幅《腊梅图》就是两人最真实的写照。他们在艰难的革命岁月中结为夫妻;在动荡的年代中携手并肩,共同为拯救中国拼搏奋斗,出生入死。

他们的感情在风雨飘摇中没有丝毫变质,反而越来越浓烈。

就像这一树腊梅,健硕的枝干是他们共同的信念,怒放的腊梅就是他们的热烈生命的象征。

由于周总理的光芒太盛,邓颖超的贡献被总理遮住了,所以象征她的那朵梅花就很难被世人看到全貌。

但遮掩并不是抹杀,邓颖超的贡献永远都不会磨灭。

新中国建国后,周总理为了国家发展得更好,不仅在职位上做到了严于待己,在工作以外的方面也处处为国家考虑。

●—≺ 敢为人先的周总理 ≻—●

周总理和邓颖超两人并没有亲生孩子,但他们两人的孩子却一点都不少,他们收养了很多烈士子女。

周总理没有溺爱这些孩子们,他特意定了十条家规,约束家人的行为。包括不能别透露家里的情况,要勤俭节约、不能浪费等。

他所做的一切,都是为了让大家谨记,绝对不能脱离人民群众。而这一点,总理是最忠实的践行者。

新中国建立初期,毛主席为了破除迷信,节省我国的耕地资源,建议施行遗体火化制度。他带头签署协议,要求未来将自己的遗体火化。

周总理紧跟其后,不仅赞同毛主席的主张,还主动签下了遗体火化协议。

周总理始终坚持的一个原则就是不搞特权。总理老家的房子年久失修,岌岌可危。当地政府心里看不过去,就提议把总理的房子好好修缮一番。

总理得这件事后,极力抵制,并要求政府干脆将这栋破房子拆掉,用来修建医院、学校、图书馆等这类利国利民的公共建筑。

除此之外,总理还再三强调,绝对不允许修建“周恩来纪念馆”宣扬自己的事迹。他觉得,自己做的都是理所当然,最平常的事情,没有必要大肆宣传。

周总理一生严于律己,亲近人民,唯一的一次“搞特殊”,理由让人辛酸。

当时,周总理已经病得很严重了,进食也越来越少。大家看在眼里,急在心里。

这一天,周总理在大家都关怀下,终于提出了一个请求:能不能将给他做的饭食再软烂一点?

即使是这样微不足道的请求,总理也将自己的姿态放得极低,不停地向医护人员表达歉意,表示自己给大家添麻烦了。

周围的人听得眼眶都红了,不住地安慰总理,这决不是在添麻烦。

可1976年1月8日,总理还是在北京逝世了,敬爱的周总理还是永远离开了他最爱的人民。

●—≺ 笔者观点 ≻—●

周总理逝世后,秘书在总理书房的抽屉里发现毛主席的最高指令:提议让邓颖超任职人大副委员长。

生前,周总理说过,夫妻两人如果都在政府部门,在处理公事上就容易纠缠不清,所以只要自己在位,就不会让妻子在政府部门任职。

现在,周总理离开了我们,众人遵循毛主席的指令,推举邓颖超成为全国人大的副委员长。

这一次,邓颖超没有拒绝,并不是因为她贪恋权势,而是因为她想为祖国多尽些自己的力量,让中国发展得更好。

周总理和邓颖超更喜欢平常的生活,这一点从他们交流的书信中就可以看出。但两人都将建设新中国的重担抗在肩上,真真正正将自己的全部奉献给祖国。

伟大的周总理、小超大姐,我们永远怀念你们。