毛主席一生献身于革命事业,把自己的爱都给了党和人民,对自己的亲生骨肉向来是严格对待,绝不搞半点特殊。

1972年,李讷怀孕待产,在全国上下都勒紧裤腰带过日子的年代,李讷向父亲寻求资助。

出人意料的是,绝不给子女优惠的毛泽东不仅给了李讷8000元,甚至还也给姐姐李敏同样的钱。

毛泽东为何这样做?这还得从两个女儿的身世说起。

“苏联洋妞”毛娇娇1936年,在陕西的一处破窑洞里,一个瘦瘦小小的女婴诞生了。他就是毛泽东的第一个女儿李敏。

那时候的李敏还不叫这个名字。因为当时中央正处在艰难时期,陕西物资匮乏,营养跟不上,所以她生下来就极其瘦弱。

邓颖超来看望的时候打趣说:这么小的孩子,就取名叫“娇娇”好了。于是,“毛娇娇”成了李敏童年时期的名字。

生下娇娇不久后,母亲贺子珍就因为一些原因前往了苏联。贺子珍离开时怀有身孕,并在莫斯科诞下了一个男婴。

但不幸的是,1939年这个男孩就去世了。贺子珍痛苦万分,整天不吃不喝趴在死去的儿子的坟头哭。

消息传到了毛泽东耳朵里,为了缓解贺子珍的痛苦,他做主把不到三岁的娇娇送到了贺子珍身边。

娇娇的到来使得贺子珍有了莫大的安慰,也让毛娇娇体会到了亲情的温暖。

不同于在延安时毛主席的日理万机,十天半个月都见不到一面。在苏联,毛娇娇身边不仅有妈妈陪伴,还有毛岸青、毛岸英两个哥哥陪着她玩耍,学习。

后来每当回忆起自己的童年,李敏总说在苏联的那几年是她最幸福的时候。对母亲贺子珍也十分感激和敬佩。

毛娇娇七八岁的时候感染了肺炎,她本来就身子瘦弱,眼看着就要扛不过去了。来探望的医生都说孩子已经没救了,让贺子珍好好预备后事。

但贺子珍不相信自己的女儿会死,她疯了一样到处找大夫,恳求他能给娇娇看病。后来医院强行带走了娇娇,并且以精神不正常难以当娇娇监护人为由,把贺子珍关进了精神病院。

贺子珍给医院打电话,医院的医生却不耐烦地说她的女儿已经被送到太平间了。贺子珍不死心,偷偷跑出精神病院,在医院找到了娇娇并把她接回了家。

贺子珍狠下心变卖了所有家当,买来奶粉一口一口喂给娇娇喝,一天二十四小时都守在娇娇床边寸步不离地照顾。终于,在贺子珍的细心照料下,娇娇捡回了一条命。

毛娇娇从小在苏联长大,没有见过父亲也极少收到父亲的来信。因此,当偶尔听人提到她是伟大领袖毛主席的女儿时,她深表怀疑。

甚至和两个哥哥在画像馆看到毛泽东画像时,娇娇还会指着上面的画问毛岸英:那真的是我们的爸爸吗?惹得两个哥哥哈哈大笑。

1947年,毛娇娇和贺子珍接到中央的指令回到了哈尔滨。在母亲的鼓励下,娇娇鼓起勇气给毛泽东写了一封信,真诚地询问毛泽东是不是真的是她爸爸。

由于毛娇娇一直在苏联生活,所以她不会写中文。看着信纸上歪歪扭扭有稚嫩的俄文,毛泽东哈哈大笑。不仅认真地回信告诉娇娇自己就是她的爸爸,还逢人就高兴地说自己家里呀有一个“苏联小洋妞”。

1949年,相隔十年后,毛娇娇终于在北京香山别墅见到了亲生父亲。据当时在场的人回忆说,父女两紧紧拥抱在一起,毛泽东的眼角还闪着泪花。

此次见面后,毛娇娇就搬到了中南海,毛泽东还经常指点她的功课。也是在这一阶段,毛泽东给娇娇起了一个新名字——李敏。

最幸运的孩子李讷是毛泽东的二女儿,也是毛泽东和江青唯一的孩子。相比于毛岸青、毛岸英已经李敏童年时期就远赴异国他乡,李讷可以说是兄妹几个中童年生活最幸福的。

李讷1940年在延安出生,也是唯一一个在毛泽东身边长大的孩子。毛泽东总是抽空带她散步,教她识字,给她讲故事。

毛泽东亲切地叫李讷“大娃娃”,李讷则叫毛泽东是“小爸爸”,一老一少,其乐融融。

当时在延安中央政委的院子里,经常见到父女两大手牵小手在院子里散步的场景。

1958年,李讷患了急性肠胃炎,需要动手术。而同时,李讷小时候打针时断在身体里的针头也突然压迫到了血管,必须赶紧做手术取出。

对于刚刚成年的李讷来说,一下子要接受两场不算小的手术可不是什么容易的事。毛泽东看着躺在病床上的女儿也很心疼,但他更想让李敏借此次机会学会坚强和忍耐。

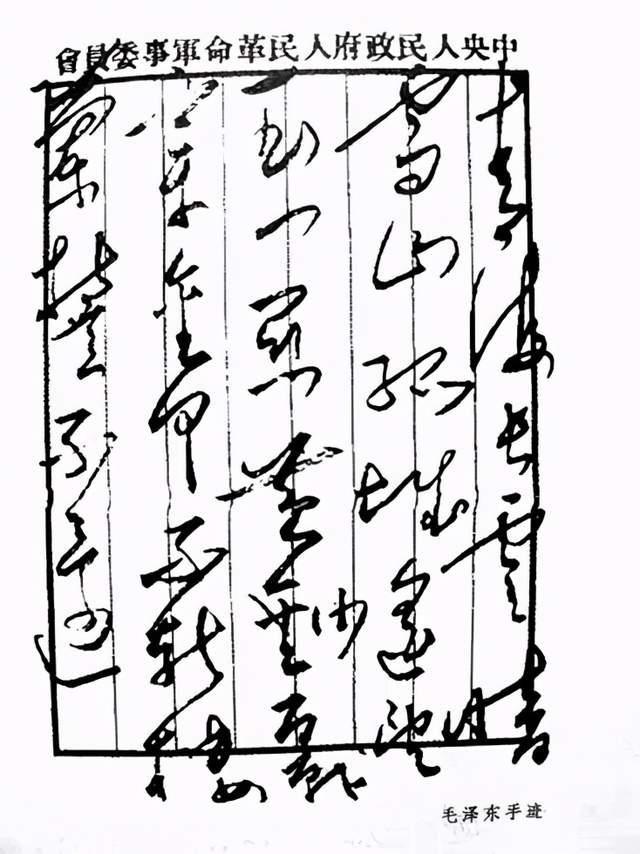

毛泽东给李讷写了一封家书,字里行间饱含了一个父亲对女儿的关怀和期许。

信里写到:“念你......意志可以克服病情,一定要锻炼意志。讷娃,再熬几天,就可完全痊愈,怕什么......我的话是有根据的,祝贺你胜利,我的娃!”

或许是因为从小在毛泽东身边长大,和毛泽东格外亲近的缘故,相比于其他孩子,李讷更常与毛泽东交流思想上的问题。

1959年,李讷考入了北京大学历史系,面对深厚的历史和一本本浩瀚的著作,李讷感觉学起来有些力不从心,便主动写信把自己的苦恼告诉了毛泽东,询问他解决的办法。

毛泽东不仅回信告诉李讷,要静下心来循序渐进还给她编了一套阅读书目供李讷参考。

后来,毛泽东还亲笔写了一首王昌龄的《从军行》送给李讷。并借此诗教育李讷“不要特殊,不要骄娇二气,不要自以为是”。

姐妹俩的爱情婚姻在读书期间,李敏和李讷一同居住在中南海。毛主席整天日理万机,就只有姐妹俩互相作伴。因此虽然同父异母,但两人关系很是亲近。

北平和平解放后,中央成立了八一学校,有很多干部的子女在里面读书。也就是在这儿,李敏结识了同窗好友孔令军,当时的炮兵副司令孔从洲的儿子。

李敏和孔令军志趣相投,很快就成了朋友。后来,李敏考入了北京师范大学,孔令军考入了北京航空学院,两人也正式确认了恋爱关系。

1959年,在毛泽东的证婚下,李敏和孔令军步入了婚姻的殿堂。事后毛泽东还经常打趣说他们两个人是“早恋”。

婚后的李敏和孔令军一同居住在中南海,两人一起读书、散步,夏天的时候还和毛泽东一起去北戴河避暑。可以说,新婚后的李敏生活很是安逸幸福。

但是好景不长,外界传来了一些对李敏不好的猜忌和议论。为了避嫌,李敏和孔令军决定搬出中南海。

面对女儿的离开,毛泽东很不舍,没有陪伴李敏的童年本就让他自责,更何况当时的李敏还大着肚子,一下子让他们两口子往哪里搬?

但李敏执意要搬走,她给毛泽东写信说:父亲,你常教我们要夹着尾巴谨慎做人,要给干部子女做好表率,万万不能有一丝一毫的特权,我吃点苦没什么,但舆论的风气一定要正过来。

毛泽东读了李敏的信很感动,也为女儿的独立进步感到欣慰。虽然几经犹豫,但还是批准了李敏搬离中南海。

1963年,李敏和孔令军搬到了北京兵马司胡同的一处民宅里,开始了普通老百姓的生活。

虽然经济上拮据,但李敏从没有抱怨过,她和孔令军一直很恩爱,生的一儿一女也乖巧懂事,女儿孔冬梅更是在后来凭借自己的努力成为了著名的企业家。

李敏待人和善,和左邻右舍的关系都十分融洽,没有半点高高在上的态度,邻居们也从没有想过自己身边住的这位朴素的妇女竟然会是毛主席的女儿。

和姐姐相比,李讷的婚姻就没有那么一帆风顺了。

因为从小长在毛泽东身边,李讷在父亲的影响下对工农阶级有着深厚的感情。她不愿意嫁给干部子弟,更不愿嫁给有钱人,一心想要和一名纯粹的农民或工人结合。

李讷身份特殊,本来敢追求她的男性就少,这样一来,李讷的婚姻成了难以解决的大问题。直到三十岁,李讷都还是单身一人,这让毛泽东和江青很是头疼。

1970年,中央办公厅在井冈山下的江西省进贤县办五七干校,毛泽东觉得这是一个接触群众的好机会,于是就让李讷去锻炼锻炼。

在这里,李讷认识了招待所的服务员小徐,小徐是工人家庭出身,性格开朗活泼,球也打得不错,李讷经常和他切磋球技。渐渐地,李讷和小徐相恋了。

李讷的恋爱传到中央,遭到了江青的严厉反对,她认为一个北京大学的学生、毛泽东的女儿,怎么能嫁给一个没文化的服务员,两个人怎么可能一起过日子?

但当时早就不是父母之命媒妁之言的时代了,李讷执意要和小徐结婚,江青再反对也无济于事。

可惜江青的预言成了真。婚后,没了刚刚认识的新鲜劲,再加上身份和知识水平的差别,李讷和小徐因为很快就没有了共同话题。在生下儿子徐小宁不久后,李讷就和小徐离婚了。

婚姻的失败和毛泽东的去世给了李讷极为沉重的打击。也是在这一时期,姐姐李敏陪伴在她身边,给了她很大的安慰,让李讷找回了希望。

晚年回忆起这段岁月,李讷还说:要不是姐姐在身边,我可能都没有信心再和王景清结婚。

1985年,在李银桥夫妇的介绍下,李讷认识了李银桥的战友王景清,一个淳朴敦厚的军人。

王景清大李讷十几岁,对李讷很是体贴,不但衣食起居样样照顾得到,还很黏着李讷。王景清不放心李讷一个人在外面,李讷走到哪他就跟到哪。

王景清和李讷没有再生育孩子,王景清对李讷和前夫的儿子视如己出。徐小宁也改名叫王效芝,一家三口常常一起外出旅游、爬山。李讷在第二段迟来的婚姻里终于找到了幸福。

来自父亲的八千元1981年,李敏突然收到了工作人员的一封信,毛主席留给她的。

李敏很纳闷,父亲已经去世快15年了,怎么会突然有一封信呢?

李敏颤抖着手打开信一看,里面竟然装着八千块钱。

原来,在72年的时候,正值李讷生产。家里没钱,丈夫小徐指望不上,为了养活自己和孩子,李讷在产后很快就去工作了。

本该好好坐月子的李讷因此落下了很多病根。营养跟不上,身体虚弱,乳汁不充足,又买不起奶粉,看着怀里因为饥饿哭闹的孩子,李讷又心疼又无可奈何。

为了不让儿子活活饿死,李讷向前来探望的人传达了自己的困境,希望父亲能够接济她一点。

得知李讷的处境,毛泽东很是震惊,一想到自己疼爱着长大的女儿受那样的罪,他心痛极了,连忙从自己的稿费里拨出八千块钱让人给李讷送过去。

手心手背都是肉,毛泽东想到李敏前不久也生了二胎,就也给李敏准备了八千块钱,但由于种种原因,给李敏的信一直没有送出去,直到81年检查毛泽东遗物时才发现这个装有八千块钱的信封。

毛泽东一生节俭,绝不乱花一分钱,不占用国家的一毫一厘。他给子女的八千块钱也是从他多年的稿费里挤出来的。

身为国家领导人,无法像平常人家的父亲那样陪着孩子们长大是毛泽东一生的遗憾,尤其到了晚年,他写信给孩子们时都会写到:你们怎么都不来看我,你们要常来看我啊。

但中南海岂是说进就能进的?自从搬出中南海后,李敏和李讷每次申报要和父亲见面,总会被以各种理由拒绝,直到毛泽东去世,两人与父亲见面的次数屈指可数。

小结:

作为一代伟人,毛泽东几乎牺牲了自己的家庭。他让无数老百姓有了平安幸福的小家,自己却无法享受儿孙在身旁的天伦之乐。

“无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫。”让我们向伟人致敬!