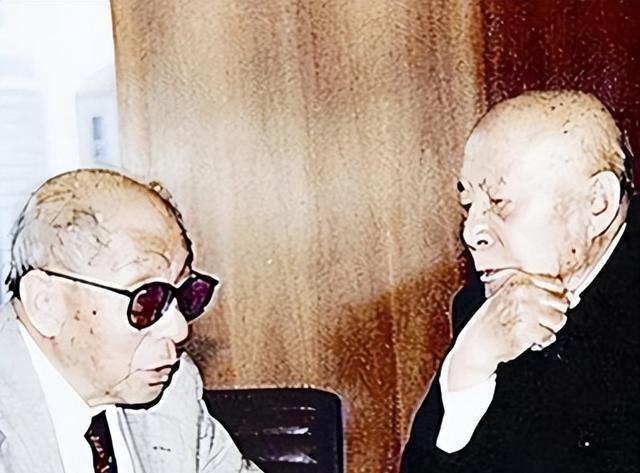

1991年5月,吕正操悄悄前往美国纽约,与提前两个月抵达的张学良会面。

跨越了五十多年的时光,尽管隔着千山万水,重逢故人依然让两人激动不已。

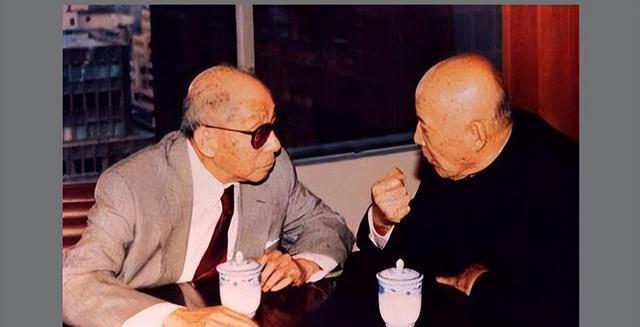

在纽约的多次会面中,张学良和吕正操仿佛回到了他们共同度过的时光,交谈内容广泛而随意。他们的对话从过去到未来,涵盖了各种话题,展现了他们之间深厚的友谊和默契。每一次交流都充满了回忆和感慨,仿佛时间在他们之间停滞,让他们能够自由地分享彼此的想法和经历。这种无拘无束的对话方式,不仅让他们重温了过去的岁月,也加深了彼此的理解和联系。

张学良在谈话时忽然提了个问题:

你怎么跑到周恩来那边去了?

当被前任上司询问时,吕正操的回应显得相当机智。

【分离半世纪,不远万里的会面】

1936年12月25日,吕正操与他的副官和卫兵们聚集在住处,没过多久,张学良也到了。

看到张学良穿上军装,大伙儿心里都清楚,这次要谈的事儿非同小可。果不其然,他开门见山,直说要和蒋介石一块儿去南京。

吕正操得知张学良的计划后,马上提出了不同意见。

经过两周的谈判,蒋介石最终同意暂时停止内战,与各方联合抗日。然而,这一决定并非出自他的本意,而是基于当时形势的权衡与让步。面对内外压力,他不得不做出这一策略性的妥协,以应对复杂的政治局面。

蒋介石向来记仇,一旦局势稍有缓和,他肯定会秋后算账,找张学良的麻烦。毕竟,张是兵谏的发起者,蒋绝不会轻易放过他。这种报复是蒋的一贯作风,只要有机会,他一定会采取行动。张学良作为关键人物,自然首当其冲,成为蒋的重点打击对象。

吕正操心中,张学良不仅是他的直接领导,更是他人生道路上的重要引路人。张学良对他的赏识和提拔,在吕正操的职业生涯中起到了关键作用,这份恩情他始终铭记于心。

1922年,吕正操在亲戚的介绍下加入了张学良的军队。当时他只有17岁,但因为上过小学,识字能力不错,所以很快就被调到旅部副官处担任文书工作。

经过一段时间的共事,张学良逐渐发现吕正操为人踏实可靠,做事稳妥。尤其让张学良印象深刻的是,吕正操写得一手好字,笔迹工整秀气,令张学良频频称赞。

1926年寒冬,经张学良引荐,吕正操顺利进入东北讲武堂第五期深造,在那里系统接受了军事理论教育。这一重要转折为他日后军事生涯奠定了扎实基础。讲武堂作为当时东北地区最高军事学府,培养了大批优秀军事人才,吕正操在此潜心学习,为未来投身军旅做好了充分准备。

东北讲武堂最初是由张作霖创办的,它是当时东北地区最重要的军事学府。张学良作为该校的首届学生,后来还接任了校长职务。这所学府不仅培养了众多军事人才,也在张学良的领导下继续发展壮大,成为东北地区军事教育的重要基地。

张学良把讲武堂当作培养现代军事将领的大本营。吕正操从那里毕业,既是他的同窗又是他的门生,后来更成为他最信赖的心腹和得力干将。

在这次对话里,吕正操反复提醒张学良,别太相信蒋介石的话。

吕正操的劝阻未能改变张学良赴南京的计划。尽管吕正操提出了担忧和反对意见,但张学良的决心并未因此动摇,仍坚持前往南京。这一决定显示出张学良在关键时刻的坚定立场,不受外界意见的影响。

第二天,张学良和蒋介石一起上了飞机。到了南京后,蒋介石果然像吕正操之前猜测的那样,违背了承诺,直接就把张学良给关了起来。

在接下来的几十年里,张学良一直过着被软禁的生活。长期失去自由的他,心中始终惦记着那些曾经一起并肩作战的老战友。与此同时,一直活跃在革命前线的吕正操,也始终没有忘记这位曾经给予他诸多帮助和支持的张学良。两人虽然身处不同的环境,但彼此间的牵挂却从未间断。

1984年,在张闾蘅的帮助下,张学良与吕正操重新建立了联系。他们开始频繁书信交流,并互赠礼物,表达彼此的情谊。

1991年,由于张学良的特殊身份,他与吕正操的会面面临诸多障碍。经过中国台湾当局的批准,张学良以探望亲友的名义,于当年1月启程前往美国。随后,吕正操也在5月悄然抵达纽约。

这次相聚让双方都感到格外高兴。

张学良一早就在公寓门口等着。吕正操刚从电梯出来,张学良一眼就认出了这位昔日的下属。吕正操见状,立刻快步上前。尽管时隔五十多年,跨越了遥远的距离,两人还是紧紧握住了对方的手。

他们仿佛回到了并肩作战的时光,但无论是昔日锐气十足的年轻将领,还是胸怀大志的得力助手,如今都已步入人生的后半段。

两人的情感并未随岁月变迁而淡化消逝。尽管时光飞逝,他们之间的纽带依然牢固如初。这段关系经受住了时间的考验,反而在岁月的打磨中愈发深厚。彼此间的情谊不仅没有因年岁增长而减弱,反而历久弥新,持续保持着原有的温度与活力。这份感情超越了时间的界限,在漫长岁月中始终保持着最初的纯粹与真挚。

张学良和吕正操的对话中,他们无所不谈,从回忆往事到分享近年来的经历,甚至还对未来进行了展望。

张学良还回忆了吕正操当年转变立场,选择追随周恩来并成为共产党员的经历。

【加入共产党,积极投身抗日事业】

张学良被蒋介石扣押后,东北军立刻失去了领导核心。与此同时,国民党对抗日战争的立场表现得相当消极。

1937年10月,国民党东北军第五十三军在福建梅花镇地区与日军展开激战。

就在战局陷入僵持的关键时刻,国民党方面迅速作出反应,调派六九一团紧急驰援前线。这支部队的到来为战局注入了新的活力,打破了原有的平衡态势。

在六九一团前往支援的路上,他们意外遭遇了一支正在向南推进的日军部队。面对这一突发情况,团长迅速做出反应,开始指挥部队应对。

在这场遭遇战中,六九一团仅用一小时就击溃了日军骑兵部队。他们成功击毙十多名敌军士兵,并缴获十余匹战马。更令人振奋的是,整个战斗过程中,六九一团没有损失任何一名战士,以零伤亡的代价取得了这场胜利。日军骑兵在遭受重创后仓皇撤退,完全丧失了继续作战的能力。

这场胜利显著提升了部队的士气和作战决心。

六九一团的最高指挥官是吕正操。

吕正操带领部队在当天夜里抵达了梅花镇。这个镇子四周都筑有坚固的土墙,高度超过一丈。

吕正操抵达梅花镇后,针对城墙的独特构造,为一营部署了充足的重机枪和迫击炮,分别驻守四面城墙。这一举措使得梅花镇固若金汤,防御能力大幅提升。

天还没亮,日本军队就向梅花镇发起了猛攻,他们想从西南方向撕开口子,打进镇子里。

面对敌人的进攻,一营官兵奋勇抵抗,毫不退缩。与此同时,梅花镇的居民也积极参与支援,各自发挥所长,为守城部队提供必要的帮助。军民齐心协力,共同抵御外敌。

随着战事的持续,日军多次试图攻占梅花镇,但始终未能突破防线。镇内的守军面对敌军一波又一波的强攻,坚守阵地,毫无退缩之意。他们决心与这片土地共存亡,绝不轻易放弃。

五十三军的先锋部队此时已顺利渡过黄河,吕正操负责的掩护其左翼的任务也接近尾声。这一行动的目标已经达成,主要部队安全撤离,吕正操的部队完成了既定的战略部署。

吕正操指挥三营部队,在重迫击炮的猛烈炮火支援下,强行突破日军在东门设置的封锁线,成功解救出被困在梅花镇的一营官兵。

在这场战斗中,吕正操带领的部队成功击毙了敌方大约800人,而他们自己这边损失了20多名战士,其中包括一名连级指挥官。

巨大的伤亡差距,不仅沉重打击了敌军的士气,还极大地激发了战士们的斗志。这种鲜明的对比,让敌人感到畏惧,同时让我们的士兵信心倍增。战场上,每一场胜利都成为激励部队前进的动力,让战士们更加勇敢地投入战斗。这种正面的影响,不仅体现在战场上,也深刻影响了整个军队的士气与信心。

那天晚上,士兵们紧绷的神经总算稍微放松了一点。可就在这时候,吕正操拿出一封电报,大家一看,立刻炸开了锅,特别是第一营的军官们,情绪特别激动。

此前,上级指挥部门通过电报向吕正操下达了明确的指令:要求他放弃第一营的部队,带领第三营向南撤退,以保存主要兵力。

如果吕正操当时选择服从命令向南撤退,那么他们所有人很可能已经在战斗中阵亡。

我们都是一起经历过生死考验的战友,谁能在危难时刻丢下同伴独自逃生?这种背信弃义的事,任何一个有血性的人都做不出来。战场上同生共死的情谊,远比个人的安危更重要。抛弃战友独自逃命,不仅违背了军人的基本操守,更是对那份战友情谊的亵渎。真正的军人,宁可战死沙场,也绝不会做出这种让战友寒心的举动。

现在师部把一营给扔下了,以后会不会轮到我们,谁心里都没底。开会的时候,大伙儿都憋不住火气,纷纷指责师部这个决定太不地道,满屋子都是抱怨和骂声。

就在这个节骨眼上,有人提出了一个全新的思路——加入共产党。当时国民党一直在向南撤退,只有选择共产党,才有机会真正投身到抗日战场上去。

这些军官大多来自东北,对日寇的仇恨早已深入骨髓。当这个建议提出时,他们毫不犹豫地表示支持。与其在国民党手下苟且度日,不如加入共产党的队伍,拿起武器抗击侵略者,捍卫祖国。

吕正操是推动加入共产党的关键人物。在他的号召下,六九一团更名为“人民抗日自卫军”,在冀北一带展开游击作战。他们大力宣传共产党的抗日政策,广泛发动群众,为后续建立冀中军区打下了重要基础。

【旧友重逢,交谈处处显高明】

久别重逢的张学良与吕正操在会面时,不可避免地谈到了当年吕正操率部脱离东北军、投身共产党的往事。这段历史成为了两人对话中的重要话题,他们深入探讨了当时的选择与转变。

在这个敏感问题上,吕正操的表述需要格外谨慎,稍有不慎就可能被解读为对张学良的不忠。他的言论必须精准把握分寸,避免引起外界对他与张学良关系的误解。任何微小的偏差都可能被视为对老上级的背弃,这种压力无疑给吕正操的应对增加了难度。他需要在维护自身立场的同时,妥善处理与张学良的关系,这对他的言辞提出了极高的要求。

张学良被蒋介石关押后,东北军失去了核心领导。蒋介石趁机采取行动,迅速将东北军分割成多个派系。

在抗日形势日益紧张的时刻,吕正操清楚地意识到,按照蒋介石一贯记仇的作风,张学良短期内很难重获自由。

国民党内部同样存在严重的派系纷争,不少高官和将领只顾着往南方撤退以求自保,而非积极投身抗日斗争。

吕正操迅速返回冀中地区,带领所属部队从东北军五十三军中独立出来,依照中共的部署,在日军后方展开游击作战。

吕正操首先简明扼要地剖析了当时的局势,接着自然而然地解释了自己投身抗日斗争、加入中国共产党的动机。他的回答逻辑严密,既抓住了重点,又避免了任何疏漏,显得十分老练。

张学良心中始终难以释怀的,是对抗日本侵略者这一重担。

1895年甲午战争结束不久,日本开始在东北地区逐步推行殖民政策。日本首先建立了满洲政权,并利用当地的政治傀儡来实现对东北的实际控制。

1904年,日本在日俄战争中获胜后,加速了对中国东北的侵略步伐。他们公然占领了辽东半岛和南满铁路,并逐步将势力范围扩展到整个东北地区。

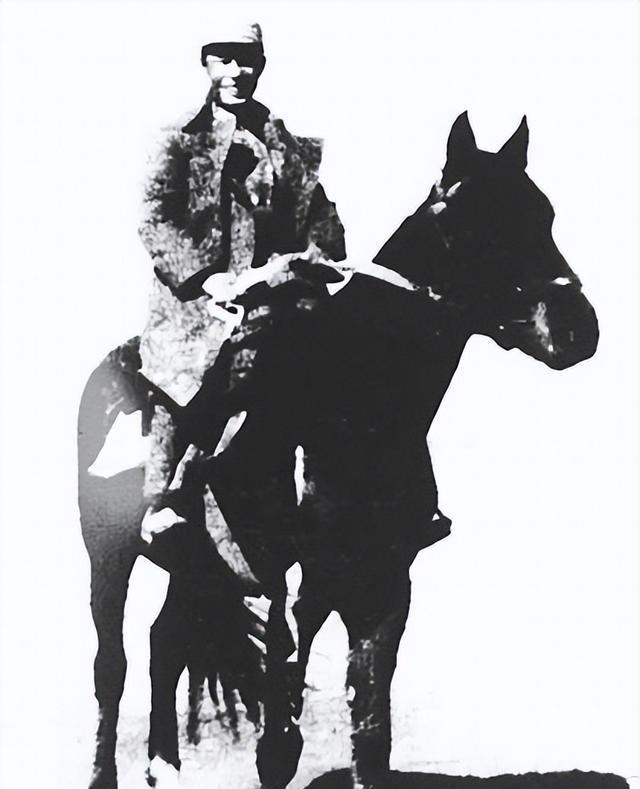

张学良,这位来自东北的年轻将领,早年怀揣雄心壮志,渴望运用所掌握的军事技能,投身战场,抵御外敌入侵,收复失地。

由于对蒋介石的信任,张学良最终失去了行动自由,无法亲自参与抗日战斗,这成为他心中难以释怀的遗憾。

吕正操在战斗中的表现十分出色。

1938年5月,中国共产党中央委员会正式委任吕正操担任冀中军区总司令一职,指挥八路军第三纵队在华北地区执行军事行动。

此外,吕正操从日军那里缴获了许多枪支和军事物资,并在各县组建了地方游击队和民兵队伍,使得抗日根据地的范围显著扩展。

冀中抗日根据地的壮大让日军感到极度不安,他们频繁发动大规模军事行动,试图彻底消灭我方的抗日武装。日军采取了多次围剿和扫荡的策略,企图通过密集的军事打击瓦解我军的抵抗力量。然而,面对日军的强势进攻,冀中根据地的抗日武装始终坚守阵地,顽强抵抗,挫败了日军的多次进攻计划。日军的频繁行动不仅未能达到预期目标,反而激发了根据地军民更强烈的抗日决心。随着抗日力量的不断壮大,日军在冀中地区的控制力逐渐减弱,最终陷入了被动局面。

华北地形以平原为主,战场环境缺乏天然遮挡,部队行动难以隐蔽,极易被敌方发现。

吕正操调整了战略,号召群众参与战斗,采用地道战和地雷战的方式,成功多次阻击了日军的扫荡行动,进一步巩固并扩大了抗日根据地的范围。通过大量使用炸药,他们有效地削弱了日军的进攻势头,打击了敌人的气焰。

在冀北地区,吕正操不仅组织抗日活动,还大力向民众传播共产党的抗日理念,激发群众的爱国热情。他通过多种方式,向老百姓传达抗日救国的紧迫性,鼓励大家积极参与到抗日斗争中来。吕正操的努力使得当地群众对抗日的认识更加深刻,纷纷响应号召,投身于保卫家园的行动中。他的宣传工作有效地凝聚了民心,为抗日斗争提供了坚实的群众基础。

吕正操带领军队成功剿灭了多股在当地肆意作恶的土匪势力,赢得了民众的广泛好评和拥护。

张学良在得知吕正操在战场上的出色表现后,感到了一丝安慰。吕正操的勇敢和战绩,某种程度上缓解了张学良内心的忧虑。这种慰藉来自于吕正操在战斗中的杰出贡献,让张学良看到了希望和力量。吕正操的表现不仅是对张学良的安慰,也是对他们在共同事业中奋斗的肯定。这种慰藉让张学良在面对困境时,依然能够保持信心和决心。

吕正操的人生轨迹显示,他在每个重要时刻都能精准把握机会,做出明智选择。无论是面对战争还是和平时期,他总能在关键时刻果断决策,展现出非凡的领导力和判断力。这种能力不仅帮助他个人取得成功,也为国家和人民带来了深远影响。吕正操的经历告诉我们,在历史的关键节点上,做出正确的选择往往能改变个人乃至整个时代的命运。

张学良被软禁后,东北军内部迅速分崩离析。面对这种混乱局面,吕正操果断作出决定,率领所属部队投身抗日救国的革命事业。他没有选择观望或退缩,而是以坚定的态度,带着队伍走上了反抗侵略、保卫国家的道路。这一举动展现了吕正操的胆识与决心,也为东北军在动荡中指明了一个明确的方向。

从吕正操之前力劝张学良不要去南京这件事就能看出来,他对形势变化把握得很准,而且该出手时就出手,关键时刻一点不含糊。这个人既有敏锐的洞察力,又有果断的决策能力,在紧要关头能扛得住事。

吕正操始终保持着谦逊的态度,从不炫耀自己的成就,而是认为自己的成功离不开群众的支持。在革命生涯中,他始终践行着密切联系群众的方针,深入基层,了解民情,将毕生精力都投入到了服务国家和人民的事业中。他坚信,只有依靠群众的力量,才能真正实现革命的目标。吕正操用实际行动诠释了为人民服务的宗旨,将个人命运与国家发展紧密联系在一起。

吕正操和张学良之间的深厚情谊跨越了整整一个世纪,这段友情始终未曾中断。两人在历史的长河中共同经历了无数风雨,彼此间的信任与支持从未动摇。无论是在动荡的年代还是和平时期,他们的关系始终坚如磐石。这份情谊不仅见证了他们个人的成长与变迁,也折射出那个时代的风云变幻。他们的故事成为历史的一部分,展现了人与人之间超越时间与空间的情感纽带。

吕正操同志的一生充满了革命斗争和建设新中国的光辉历程。他早年投身革命,积极参与抗日战争和解放战争,为新中国的成立立下了汗马功劳。在社会主义建设时期,他继续发挥重要作用,致力于国家的经济建设和国防事业。吕正操同志始终坚持党的领导和社会主义道路,为人民的幸福和国家的繁荣贡献了毕生精力。他的革命精神和崇高品德,将永远激励着我们继续前进。