开国将帅当中,不少人都是很早就参加了革命,由于战斗紧张,根本没有时间考虑个人问题。比如王震将军,抗日战争全面爆发的时候,他已经快30岁了,但还是单身。贺老总心疼爱将,亲自出马,为他介绍了一个对象,王震这才结束了单身生活。和王震相比,另一位开国上将李达的婚姻更为坎坷,40岁了还是单身。

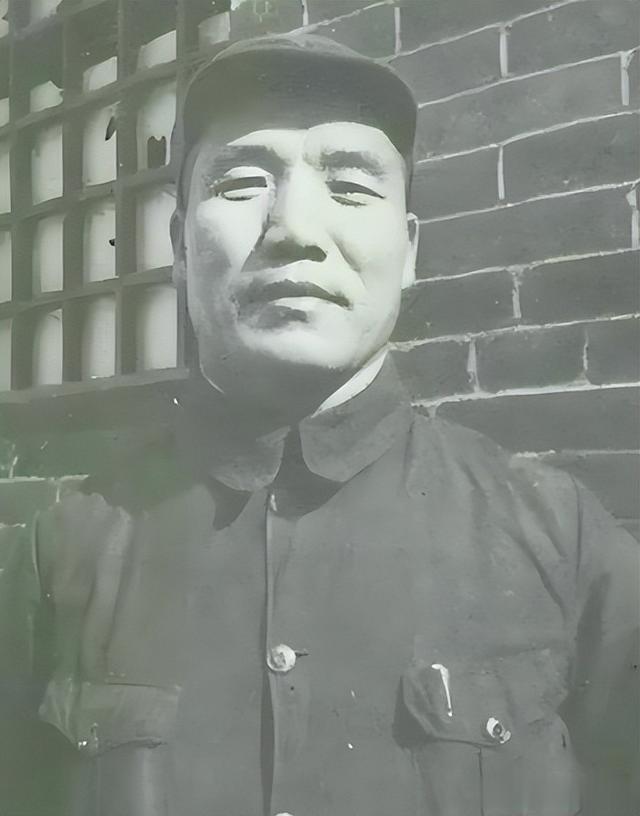

李达是陕西眉县人,师范学校毕业后回到老家当了一名小学教员。这期间,父母做主,给他包办了一门婚事。两年后,李达弃文从武,考入了冯玉祥开办的军官学校,在西北军中当了一名连长。中原大战结束后,冯玉祥下野,他的部队被蒋介石改编为第26路军,并被派往江西前线和红军作战。

蒋介石对杂牌部队一向不信任,26路军的官兵们不愿意被他当枪使,最终在赵博生和董振堂等人的领导下举行起义,加入了红军队伍。当时红军部队中受过正规军校严格军事训练的人比较少,而李达就是其中之一,因此他很快就受到了重用,不到一年的时间就从连长升任师参谋长。

之后不久李达被派往湘赣苏区与王震和萧克搭档,率部打了许多胜仗,由于表现出色,他获得了一枚非常宝贵的二等红星奖章。1934年秋季,萧克、王震和李达率领红6军团西征,经过艰苦转战后来到湘鄂西和贺龙胜利会师。在湘鄂西苏区,李达继续出任参谋长,协助贺龙等人指挥了许多重要的战役和战斗并跟随部队参加了长征。

抗日战争全面爆发后,李达进入八路军129师任职,担任参谋处长,不久后接替倪志亮出任参谋长。从1926年参军后他就没有再回过老家,由于战乱音信不通,家里人都以为他已经牺牲了,因此他和发妻张氏的婚姻也走到了尽头。来到延安后,经人介绍,李达和一个名叫齐珂的女干部走到一起,结成了革命夫妻。

李达为人十分正直,公私分明。当时由于日军的不断围攻和封锁,在太行山一带活动的129师处境比较困难。冬天御寒的棉衣主要靠老乡们帮助解决,由于条件所限,不可能量身定做。因此兼管此事的李达特别规定,发到每个人手中的棉衣不论合不合适,一律不换。

刘伯承的妻子汪荣华领到了一件又肥又大的棉衣,试穿后感觉很不合适,于是就抱着衣服来到李达,希望能调换一下,不料却遭到了拒绝。汪荣华虽然心有不甘,但也没说什么,就抱着衣服出来了。不料她刚出门,就看见李达的妻子齐珂也拿着棉衣过来了,看样子也是来调换的。

汪荣华见状,就没有走开,而是悄悄站在了门外,她想看看李达给不给自己的妻子换。很快屋子里就传来了李达的声音:“师里有规定,棉衣一律不换,你又不是不知道,还跑来干什么!”齐珂依然不甘心,在那里软磨硬泡了好一阵子。最后李达发火了,大声说:“你别以为你是我老婆就可以特殊!老实跟你讲,刚才刘师长的老婆来了,我都没给她换,更不用说你了!”

这件事之后,汪荣华对李达的人品心服口服。但齐珂却认为他太死板,不知变通,并因此和李达怄了很长一段时间的气,夫妻二人的感情也受到了影响,最终离婚。之后李达又过起了单身生活,1943年秋季,刘伯承离开太行山前往延安,李达任代司令员,在之后的一年多时间里,他指挥部队多次和日伪军作战,取得了不俗的战果。

抗战胜利后不久,晋冀鲁豫军区成立,李达出任参谋长,继续协助刘伯承指挥战斗。当时他已经40岁了,还是单身,战友们都很着急,纷纷想办法为他介绍对象。1945年冬季,李达的老部下平杰三得知有几位中央党校的女同志要从延安来到晋冀鲁豫军区工作,他在中央党校学习过,和这几位女同志都熟悉,她们当中有两位还是单身。

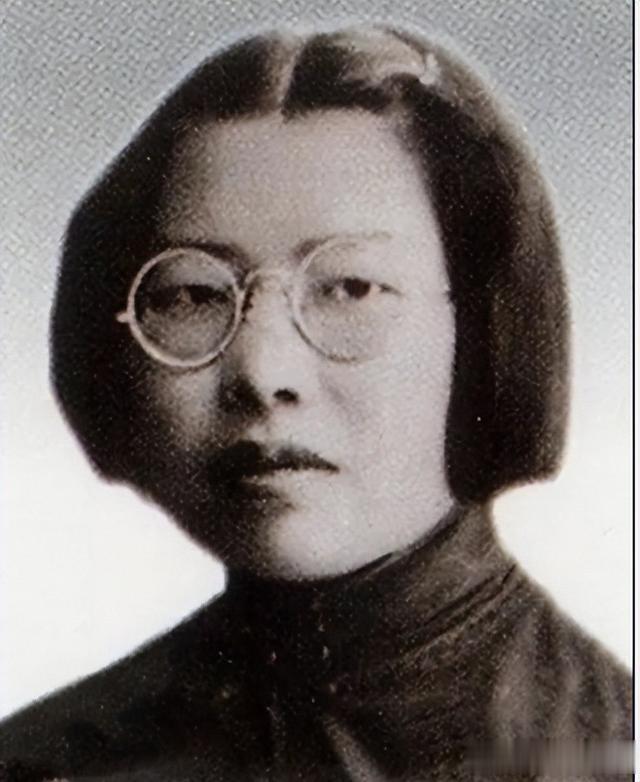

张乃一

平杰三就准备把她们当中的一位介绍给李达,并给他去信简单介绍了一下这两位女同志的情况,说一位女同志十分漂亮,身边有不少追求者,另一位相貌中等,人也比较老实。李达很快回信,说自己希望和那位比较老实的女同志交往。事后看来,他的这个选择极富智慧。这位比较老实的女同志名叫张乃一,毕业于河南大学,抗日战争全面爆发后来到延安参加革命。

由于有文化,能力也比较强,在抗大学习了一段时间后,张乃一又进入中央党校学习,毕业后留校任教。当时她身边也不乏追求者,陈赓还给她介绍过对象,但张乃一的态度十分坚决,明确表示:不打败小鬼子绝不结婚!她也因此成了大龄女青年。这次来到晋冀鲁豫军区后,在平杰三和刘伯承等人的撮合下,张乃一结识了李达。

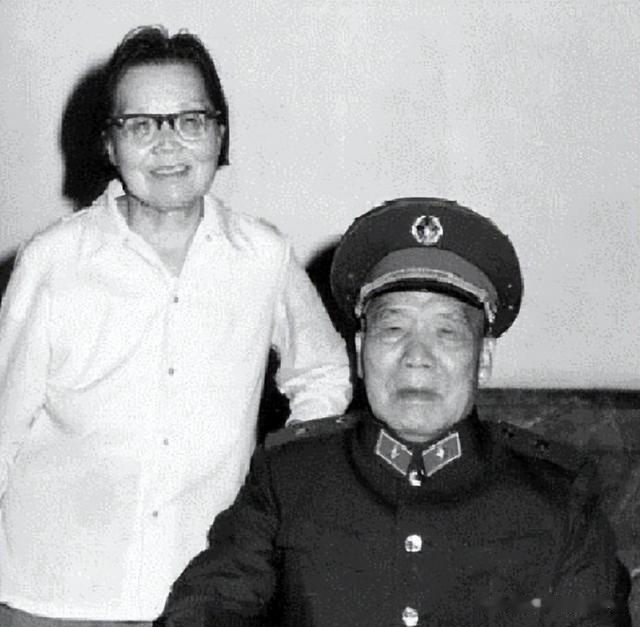

经过一段时间的相处和了解,二人对彼此都很欣赏,在1945年冬季的时候结为夫妇,当时李达40岁,张乃一32岁。婚后不久,解放战争爆发,李达跟随刘伯承在前线指挥作战,张乃一则留在了后方。虽然聚少离多,但二人都彼此牵挂着对方,经常写信问候。直到新中国成立后,一家人的生活才安定下来。

1955年春季,李达从西南军区调到北京工作,住进了南长街附近胡同的一个小院里。1972年,他出任副总参谋长,管理部门的负责人认为他住的这个院子太小了,远远达不到副总参谋长的标准,就准备给他换一个住所,结果被李达给拒绝了。他的儿子建议说:“您年纪大了,身体又不怎么好,应该换一个大一些的院子,也好散散步嘛。”

李达听后很不高兴,对儿子说:“全国有那么多人口,家家户户都弄成个大院子,行吗?”张乃一也很支持丈夫的做法,对儿子说:“你爸爸的意见是对的,房子也好,院子也好,过得去就行了,别忘了,有不少同志还没房子呢。”四年后李达住的这所平房开始漏水,管理部门再次提出给他换房子,李达还是没有同意,只是让人把漏水的地方给补上了。

到1983年的时候,李达已经在这所平房里住了整整28年,由于年久失修,卧室的房梁和檩条都断了,已经成了危房。就这样李达也没有同意换房子,管理部门派人来维修的时候,他还一再强调要因陋就简。李达和发妻张氏生育的儿子李如龙一直在老家务农,三年困难的时候,家里实在揭不开锅了,李如龙无奈之下,只好进京找父亲,希望他给自己找一份养家糊口的工作。

以李达当时的地位来说,要想办这件事是很容易的。但他没有这样做,只留儿子在京住了几天就把他送回了老家。临行前,李达派人为儿子买了一辆干农活用的架子车,让他带回老家,并叮嘱他安心务农,就这样李如龙在老家种了一辈子地。1980年,李达退居二线,13年后病逝,享年88岁。张乃一和李达携手走过了半个世纪,“文革”期间,李达曾经被关押多年,张乃一不离不弃,陪伴丈夫度过了他人生中最为艰难的那段时光。能和丈夫同患难,说起来似乎很容易,但真正能做到的人却不多,张乃一就是其中之一。