2022年春天,当某某化石油公司的公章重重落在加油站租赁合同上时,所有人都以为这是一场稳赚不赔的生意。三年的首付45万元租金到账,30万元装修款砸进斑驳的墙面,两台崭新的加油机立在改造后的站台上——没人能想到,仅仅一年后,这家企业会为讨回自己六十余万的损失,与对方对簿公堂长达两年,最终只换回一场看似胜诉却实际亏损的矛盾结果。

一、20年长租合同如何走向崩盘2022年3月,某某石油(山东)有限公司与高青县某加油站签订了一份20年租赁合同,首付三年45万元租金,后续年付15万元。合同签订后,某某公司通过员工马先生的银行账户向某加油站经营者郑某某之妻姚女士支付了全部首付款,并投入30余万元翻新加油站、购置两台加油机。彼时双方信心满满,却未料到合作仅维持一年便生变故。

2023年5月,某加油站因税务处理情况被淄博市税务部门罚款近十万。两个月后,某某公司交还加油站经营场所钥匙、公章及网银等工具单方面终止合同,郑某某为其出示收条。该公司称,税务处罚导致加油站经营资质受限,且郑某某拒绝配合公司的税务核查,使其无法正常经营。但加油站坚称己方“无过错”,与公司经营责任认定存在分歧。2024年1月,某某公司向当地县级法院提起诉讼,要求确认合同解除,并索赔六十余万的经济损失及9万元违约金,一场拉锯战就此展开。

二、两审判决的差异2024年9月,当地县级法院一审判决确认合同于2023年8月11日解除,但以“证据不足”为由驳回全部赔偿请求。法院认为,某某公司未能证明某加油站存在违约行为,且合同未约定解除后的费用分担规则。根据判决结果,在近万的诉讼费中,某某公司需承担99.5%,某加油站仅支付50元。“我们花钱打官司,结果倒贴近万元!”公司员工马先生的抱怨道出了许多中小企业的经营困扰。

2025年4月,淄博某法院二审推翻部分一审判决。法院认定,合同解除后未履行部分的租金应予返还。经核算,某某公司预付的45万元中,扣除已使用租金二十多万,加油站需返还剩余23.3万元。对于装修改造及加油机投入,法院结合新提交的发票、采购凭证及现场勘查结果,酌定某加油站折价赔偿装修款5万元、加油机款6万元,合计34.3万元。尽管二审部分支持了诉求,但某某公司仍面临现实落差——34万元赔偿不足索赔额55%,且法院始终未认定对方“违约”。某加油站一方同样陷入窘境:为凑齐23万元返还租金,经营者郑某某夫妇抵押了房产,而更名后的“某某能源”加油站客流锐减,涉税事项对后续经营造成一定影响。

三、诉讼过程中的程序问题

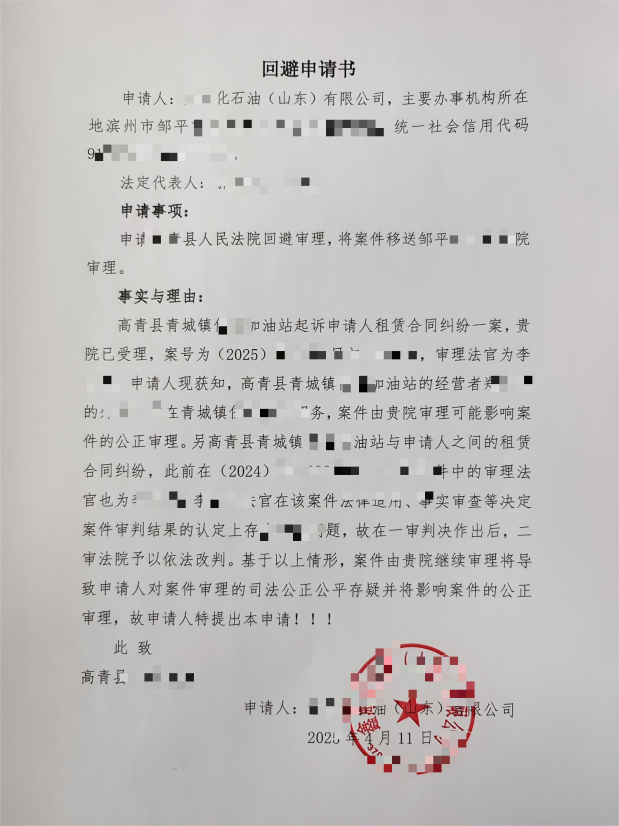

案件审理期间,某某公司多次对审理程序提出提出不同意见。2025年4月,该公司向当地县级法院提交《管辖权异议申请书》,强调根据《民事诉讼法》,合同纠纷应由被告住所地或合同履行地法院管辖,而该公司主要办事机构位于邹平市,案件应移送邹平市法院审理。此外,某某公司以“某加油站经营者郑某某的亲属在本地政府部门任职”为由,申请当地县级法院整体回避,并指出一审法官在另案中的判决曾被二审调整,对案件审理的客观性提出疑问。

然而,这些申请未获法院明确回应。更值得注意的是,二审期间某加油站悄然更名易主,新经营者迅速接手运营。诉讼过程中出现的程序性问题引发企业关注,“当被告方有亲属在本地任职,且管辖权异议尚在处理中时,企业方对诉讼流程的公平性存在疑虑。”这种疑虑并非空穴来风——案件终审后,某加油站尚未缴清50元诉讼费尾款,执行环节的进展有待完善。

案件终审落幕仅半年,某加油站(现更名为“某某能源”)以“合同违约”为由再次起诉某某公司,而案件仍由原审法院同一合议庭审理。某某公司代理律师称自己曾向审理法院人员提出申请补充提交关键证据,但对方以“原告不认可证据关联性”为由未采纳补充证据。

令人不解的在于,终审判决已认定的事实,此次诉讼却仍能主张“违约行为”。“企业方认为,根据终审判决确认的责任认定,自己并未存在违约行为和解约责任,对对方提出的新诉讼受理存在法律理解差异。”某某公司负责人道。也因涉及经营者亲属在本地单位任职的情况,通过二审程序获得部分诉求支持后,企业对于案件仍在原审法院继续审理表示关注。

四、小微企业的生死启示录

这起历时两年的诉讼案件,反映出中小企业在商业合同纠纷中面临的实际问题。某某公司的教训尤为典型:租赁合同未明确“税务处理情况是否构成违约”,30万元装修费直到二审才补全发票,日常沟通多为口头缺少书面记录。即便最终靠新证据挽回部分损失,但34万元赔偿扣除10万元诉讼成本后,企业实际仍处亏损状态。

对旁观者而言,此案的价值远超34万元赔偿本身——它揭开了小微企业在法律认知、证据管理、风险防控上的集体短板,更反映出诉讼程序实践中的完善空间。当一家企业押上全部身家投入经营,却因一纸漏洞合同和程序困局蒙受较大损失时,法律的保护作用究竟体现在何处?

尤为值得警惕的是,终审判决后某加油站发起的“二次诉讼”,涉及对诉讼程序相关规定的理解差异。根据《民事诉讼法》,对已生效判决的同一争议事实,当事人不得重复起诉。若法院受理明显违背该原则的案件,不仅消耗诉讼资源,更将企业拖入反复诉讼的困境。而法院未采纳企业补充提交的证据材料、管辖权异议长期搁置等程序问题,影响了企业对诉讼程序的预期。

答案或许不在判决书中,而在每一份签章前的审慎、每一次沟通时的留痕,以及每一条法律程序能否被真正敬畏。这起涉及多方利益的纠纷,终成小微企业值得反思的典型案例。

(本文基于当事人陈述及公开资料整理代为发布,如有不实言论我们不承担法律责任,如有雷同纯属巧合,侵权请联系更改。)