老张,今年62岁,是小区里的“健康达人”。每天早上,他雷打不动地去公园遛弯,晚上还跳半小时广场舞。自诩“身体倍儿棒”的他,最近却被一场突如其来的胸闷吓得不轻。那天,他吃完一顿丰盛的红烧肉晚餐,刚散步几步,就觉得胸口像压了块石头,喘不过气。送到医院一查,医生严肃地说:“老张,你的冠状动脉有轻度狭窄,血管里堆了不少斑块。平时爱吃啥?得改改了!”

老张傻眼了:“我平时吃得挺注意啊,红烧肉不就是猪肉吗?咋还吃出毛病了?”医生摇摇头,给他列了一份“血管堵塞高危食物”清单,叮嘱他以后尽量少吃。老张拿着清单,懵了:这些食物,不正是他餐桌上常见的“美味”吗?

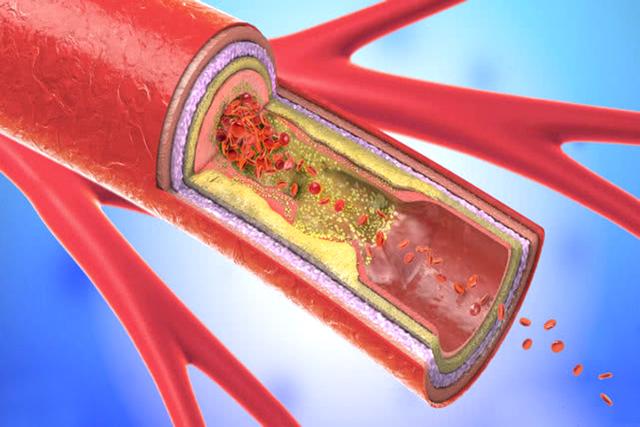

老张的遭遇,戳中了许多中老年人的痛点。血管堵塞,医学上称为动脉粥样硬化,是心梗、脑梗的“幕后推手”。而饮食,正是影响血管健康的关键因素。哪些食物是“血管杀手”?为什么中老年人要特别当心?

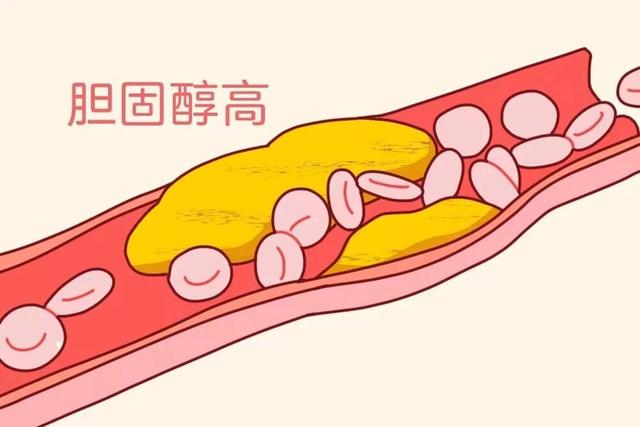

血管堵塞,离我们有多近?“血管是我们身体的‘生命通道’,负责运送氧气和营养。”这句话听起来耳熟,但你知道吗?随着年龄增长,血管也会“老化”。50岁以后,血管内壁可能逐渐堆积脂质斑块,让通道变窄、变硬。一旦堵塞严重,可能引发心绞痛、心肌梗死,甚至脑卒中。更可怕的是,血管堵塞往往悄无声息,等到胸闷、头晕找上门,问题可能已经很严重了。

《中国心血管健康与疾病报告(2023)》数据显示,我国心血管疾病患者已超3.3亿,其中动脉粥样硬化是主要病因。而饮食,作为斑块形成的“帮凶”,在其中扮演了重要角色。像老张这样,觉得“吃点肉没啥大不了”的中老年人,往往在不知不觉中给血管“添堵”。

那么,到底哪些食物是“血管堵塞”的元凶?以下4种食物,中老年人要尽量少吃或不吃,别让“美味”变成“隐患”!

真相一:4种“血管杀手”食物,餐桌上常见却暗藏危机

真相一:4种“血管杀手”食物,餐桌上常见却暗藏危机动脉粥样硬化的形成,与饮食中的高脂肪、高胆固醇、高糖密切相关。以下4种食物,因其特殊成分,堪称“血管堵塞”的“加速器”,中老年人尤其要警惕。

1.肥肉及红肉:脂肪和胆固醇的“双重打击”老张最爱的红烧肉,肥瘦相间,入口即化,是他餐桌上的“常客”。但肥肉和红肉(如猪肉、牛肉、羊肉)却是血管的“大敌”。

高饱和脂肪:肥肉和红肉富含饱和脂肪酸,会升高血液中的低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C),也就是俗称的“坏胆固醇”。这些胆固醇容易沉积在血管内壁,形成斑块。胆固醇堆积:红肉还含有较高胆固醇,长期过量摄入会加重动脉硬化。《The Lancet》研究显示,每周红肉摄入超过500克,心血管疾病风险增加20%。炎症反应:红肉中的血红素铁可能引发氧化应激,促进血管内炎症,加速斑块形成。老张每周吃3-4次红烧肉,每次半盘,肥肉入口“过瘾”,却让胆固醇悄悄超标,血管内壁“伤痕累累”。

建议:中老年人每周红肉摄入控制在200克以内,尽量选择瘦肉,搭配蔬菜食用。想吃肉,不妨换成鸡胸肉或鱼肉,更护血管。

2.油炸食品:热量炸弹,血管“堵车”推手炸鸡、薯条、油条……这些油炸食品,香脆可口,却是血管的“隐形杀手”。老张周末爱带孙子去快餐店,炸鸡翅是必点“硬菜”。

反式脂肪酸:油炸食品常使用氢化植物油,含反式脂肪酸,会显著升高坏胆固醇,降低好胆固醇(HDL-C),加速斑块形成。《New England Journal of Medicine》指出,反式脂肪酸是心血管疾病的主要饮食风险因素。高热量:油炸食品热量惊人,易导致肥胖,而肥胖会增加高血压、糖尿病风险,间接“添堵”血管。氧化产物:高温油炸产生氧化脂质和自由基,损伤血管内皮,埋下动脉硬化的种子。老张每月吃几次炸鸡,觉得“偶尔解馋没啥”。但反式脂肪酸的累积,让他的血管弹性悄悄下降。

建议:尽量不吃油炸食品,烹饪时选择蒸、煮、烤。想吃“脆口”,可以用空气炸锅,少油更健康。

3.高糖甜品:甜蜜陷阱,血管的“黏性危机”

3.高糖甜品:甜蜜陷阱,血管的“黏性危机”蛋糕、奶茶、甜饮料,这些高糖甜品是许多人的“快乐源泉”。老张退休后爱上了下午茶,每天一杯奶茶配块蛋糕,觉得“生活有滋味”。但高糖饮食,正在让他的血管“黏糊糊”。

血糖波动:高糖摄入导致血糖快速升高,刺激胰岛素分泌,长期如此可能引发胰岛素抵抗,增加糖尿病风险。糖尿病患者血管硬化速度更快。甘油三酯升高:过量糖分会转化为甘油三酯,堆积在血管壁,加重斑块形成。《Circulation》研究表明,每日添加糖摄入超过25克,心血管疾病风险增加30%。炎症加剧:高糖饮食会引发慢性炎症,损伤血管内皮,为动脉粥样硬化推波助澜。案例:老张的奶茶从不点“少糖”,每天一杯,甘油三酯超标,血管内“油腻”加重。

建议:中老年人每日添加糖摄入控制在25克以内(约6茶匙)。想吃甜食,选水果(如苹果、蓝莓)或无糖酸奶,既解馋又护血管。

4.加工肉制品:隐藏的“盐分炸弹”火腿肠、培根、香肠,这些加工肉制品方便又下饭,是老张家早餐的常客。但它们却是血管的“隐形雷”。

高钠含量:加工肉制品含大量盐分,会升高血压,增加血管壁压力。《Hypertension》研究显示,每日钠摄入超过5克,高血压风险增加25%。亚硝酸盐:加工肉制品常添加亚硝酸盐作为防腐剂,可能引发氧化应激,损伤血管。饱和脂肪:香肠等制品脂肪含量高,同样会升高坏胆固醇,加重斑块。老张每天早餐夹两片火腿肠,觉得“方便省事”。但高盐让他的血压飙到160/95 mmHg,血管不堪重负。

建议:尽量不吃加工肉制品,早餐选鸡蛋、燕麦或蔬菜沙拉。若非吃不可,选低盐、低脂产品,每周不超过1次。

真相二:为什么中老年人更要当心?老张才62岁,觉得自己“还年轻”,为啥血管就“堵”了?50岁以后,人体发生了一系列变化,让血管对不良饮食更“敏感”。

1.血管老化:弹性下降,易“受伤”50岁后,血管内皮功能减弱,弹性下降,自我修复能力变差。高脂肪、高糖饮食会加速内皮损伤,让斑块更容易形成。《Journal of the American College of Cardiology》指出,60岁以上人群的动脉硬化发生率比40岁以下高3倍。

2.代谢减慢:脂肪更易堆积中老年阶段,基础代谢率下降,脂肪分解能力减弱。吃同样多的肥肉或甜品,更容易转化为血脂,堆在血管里。老张退休后运动减少,体重涨了10斤,甘油三酯超标,血管“油腻”加剧。

3.慢性疾病加剧:高血压、糖尿病“推波助澜”50岁后,高血压、糖尿病等慢性病发病率升高。这些疾病会加速血管老化,让斑块形成更快。中国疾控中心数据显示,60岁以上人群中,高血压患病率超50%,糖尿病患病率近20%。

4.炎症反应增强:血管更“脆弱”中老年人体内慢性炎症水平升高,高糖、高脂饮食会加剧炎症,损伤血管壁。哈佛医学院研究表明,慢性炎症是动脉粥样硬化的“催化剂”。

老张的胸闷,正是血管堵塞的“报警”。如果不改掉这些饮食习惯,心梗、脑梗可能不远。

真相三:如何吃出“畅通血管”?知道了“4种血管杀手”,老张下定决心要“改头换面”。但光知道“不吃啥”还不够,怎样吃才能让血管“畅通无阻”?以下是科学、实用的饮食建议。

1.多吃“护血管”食物深海鱼:三文鱼、沙丁鱼富含欧米伽-3脂肪酸,能降低甘油三酯,减少斑块。《American Heart Association》推荐每周吃2次鱼,每次100-150克。坚果:核桃、杏仁含不饱和脂肪酸和抗氧化剂,保护血管内皮。每天一小把(约30克)即可。蔬果:西兰花、菠菜、蓝莓富含膳食纤维和维生素C,降低胆固醇,抗炎护血管。每天400-500克蔬果,五颜六色最好。全谷物:燕麦、糙米含可溶性纤维,能“吸附”胆固醇,排出体外。每天吃50-100克。2.控制“三高”:盐、油、糖低盐:每日盐摄入控制在5克(约1茶匙)。少吃腌制品,用香料(如迷迭香、姜黄)提味。少油:每日食用油控制在25-30克,选橄榄油或亚麻籽油,富含不饱和脂肪。控糖:每日添加糖不超过25克,少喝甜饮料,甜点一周1次为宜。3.规律饮食,细嚼慢咽定时定量:每天3餐,早餐吃好,晚餐吃轻,避免暴饮暴食。细嚼慢咽:每口饭嚼15-20次,减轻胃肠负担,控制血糖。饭后运动:餐后散步30分钟,促进血液循环,降低血脂。4.定期体检,监测“血管健康”查血脂:每年测总胆固醇、低密度脂蛋白、甘油三酯,若超标,及时干预。测血压:每周自测血压,保持在130/80 mmHg以下。做影像:50岁后可做颈动脉超声或冠状动脉CT,早期发现斑块。老张听从医生建议,把红烧肉换成清蒸鱼,奶茶换成绿茶,每天散步1小时。3个月后,他的血脂正常了,胸闷也没再犯。

写在最后:血管畅通,生活才能“通畅”

写在最后:血管畅通,生活才能“通畅”老张的胸闷,是一次惊心动魄的“警报”,也是一次宝贵的“提醒”。肥肉、油炸食品、高糖甜品、加工肉制品,这些餐桌上的“常客”,可能是血管的“堵车元凶”。50岁以后,身体不再“任性”,每一口食物,都可能是健康的“加分项”或“减分项”。

血管健康,不是一蹴而就的奇迹,而是日积月累的科学选择。少吃一口肥肉,多吃一筷子蔬菜;少喝一杯奶茶,多喝一口白水;少坐一小时沙发,多走一千步路。这些看似微小的改变,可能就是你远离心梗、脑梗的“防火墙”。

老张现在逢人就说:“吃对一口,血管畅通;吃错一口,悔恨无穷!”愿老张的故事,点亮你的健康意识。别让“美味”偷走健康,从今天起,给血管“减负”,给自己“加寿”!