1976年,对于中国来说是极为特殊且艰难的一年。伟大的毛主席逝世,他的离去如同巨星陨落,举国悲痛。而就在这一年,“四人帮”也最终倒台,这本该是国家走向新希望的开端,然而,党内的纷争却并没有就此平息,国家的发展依然面临着诸多挑战。

在众多被“四人帮”迫害的领导干部中,邓小平的复出成为了众多人心中翘首以盼的事情。邓小平,这位在中国革命、建设的漫长岁月里有着不可磨灭贡献的领导人,他就像一盏明灯,很多有识之士都深知只有他重新回到领导岗位,中国才能更好地发展。但他的复出之路并非一帆风顺,充满了重重阻力。

杨勇,作为军队的一名重要领导者,深刻地认识到邓小平复出的必要性。他站在时代发展的前沿,敏锐地察觉到一个国家的稳定与发展需要邓小平这样具有卓越才能和远见卓识的领导人掌舵。于是,杨勇毅然决然地踏上了为邓小平复出奔走的艰难历程。

他首先来到了新疆,这片多民族共同生活的土地,政治环境极为复杂。在“四人帮”的余波影响下,“批邓”的歪风邪气就像一片乌云,一度笼罩在这片土地上。杨勇深知这股歪风邪气的危害,它不仅仅是针对邓小平个人,更是对国家未来安定繁荣的一种潜在巨大威胁。如果任由这股歪风发展,国家刚刚经历的动荡可能会进一步加剧,人民渴望稳定发展的愿望将会破灭,国家的建设和发展也将陷入更深的泥沼。

杨勇没有丝毫犹豫,他开始在这片土地上努力肃清“批邓”的错误思潮。他亲自深入基层,与同志们面对面地沟通思想。他用自己的真诚和对国家的责任感,去感化每一个人。他深情地肯定邓小平的卓越才能,讲述邓小平为国家做出的巨大贡献。比如,在新中国的建设过程中,邓小平在军事战略、经济发展、外交等多方面的布局和决策,都是推动国家走向富强的关键因素。他强调邓小平重新掌舵国家大事的必要性和紧迫性,就像一位舵手在黑暗的海洋中为迷失的船只指引方向。正是得益于杨勇的坚定努力,新疆这片土地上“批邓”的歪风才被迅速遏制,为邓小平的复出扫除了地方层面一个巨大的阻碍。

完成新疆的工作部署后,杨勇马不停蹄地转赴武汉。武汉,这座充满历史底蕴和战略意义的城市,也有着它独特的情况。杨勇在这里与当地领导层进行交流,他在交流中真诚地表达对邓小平的坚定支持。然而,事情并没有他想象的那么顺利,他在交流中遭遇了一些回避。有些领导可能还是受到了之前错误思潮的影响,或者是对局势还处于观望状态,对杨勇所表达的坚定支持并没有给予积极的回应。但是杨勇并没有被这些困难打倒,他就像一棵坚韧不拔的大树,无论风雨如何吹打,都始终坚守自己的立场,执着地传递着自己内心深处对邓小平复出的信念。他深知自己的坚持是具有重要意义的,每一次的交流,每一个观点的表达,都是在为邓小平的复出积累支持的力量,他的这份执着也为邓小平的复出赢得了更多地方领导的支持。

在广州,这里同样是杨勇为推动邓小平复出而奔走的关键之地。广州,这个位于中国南部沿海的繁华城市,经济繁荣,文化交流频繁。杨勇心中急切地想要为邓小平的复出再增添一份力量,他深知广州这个地方的重要性,这里不仅有繁荣的经济,还有着广泛的社会影响力。他首先想到的就是广州军区司令员许世友,杨勇希望能从许世友这里探知他对邓小平复出的态度。于是,杨勇带着自己的女儿,踏上了前往广州的旅程。

许世友,这位闻名遐迩的将领,以豪爽直率著称。当他闻讯杨勇的到来时,热情地诚邀杨勇全家至府上共聚天伦。许世友的家就像一个充满温馨和热情的大家庭,他深知人多热闹的道理,便吩咐厨房准备丰盛至极的宴席。他的热情从宴席的安排上就可见一斑,菜肴量极大,而且还用脸盆盛放。这种大气的招待方式,也充分体现了许世友豪迈不羁的性格。

在温馨热烈的饭桌上,气氛其乐融融。按照常理,这就是一次亲朋好友的聚会,大家应该分享的是家庭的温馨和快乐。然而,杨勇心中怀着对邓小平复出的迫切希望,他的心思并没有完全放在这丰盛的宴席上。而许世友却很敏锐,他似乎看透了杨勇的心思。在饭桌上,还未等杨勇开口询问,许世友就主动提及:“我已将部队拉至山中进行拉练。”当时的语境下,这看似是一句关于部队训练的普通话语,但实则其中蕴含着许世友对邓小平同志复出深层次的支持,他已经悄然地为邓小平的复出布局。杨勇顿时心领神会,他的心中满是激动,就像在黑暗中看到了一丝曙光。他深知许世友的这一举动不仅是一种支持,更是一种力量的凝聚。于是,杨勇激动之下,以水代酒,向许世友深情致敬。这一致敬,不仅仅是两个人之间的一种情感交流,更是两个心系国家、渴望邓小平复出的革命家之间的一种默契。

许世友的支持可不仅仅局限于这句隐晦表达和一声热情的欢迎。他的行动是全方位的,他以实际行动默默地为邓小平的复出之路铺就基石。在广州军区,他积极与广州军区内的其他领导同志进行深入沟通与协商。他会找不同的干部谈话,从军事发展方向到国家的长治久安,从对历史人物的正确认识再到未来发展方向的探讨。他用自己的威望和影响力,在军区内部为邓小平的回归营造出积极正面的舆论环境。他会说:“邓小平同志的才能大家都是有目共睹的,他对中国革命的贡献是不可磨灭的,现在我们国家正处在一个关键的发展时期,我们需要像他这样的领导。”

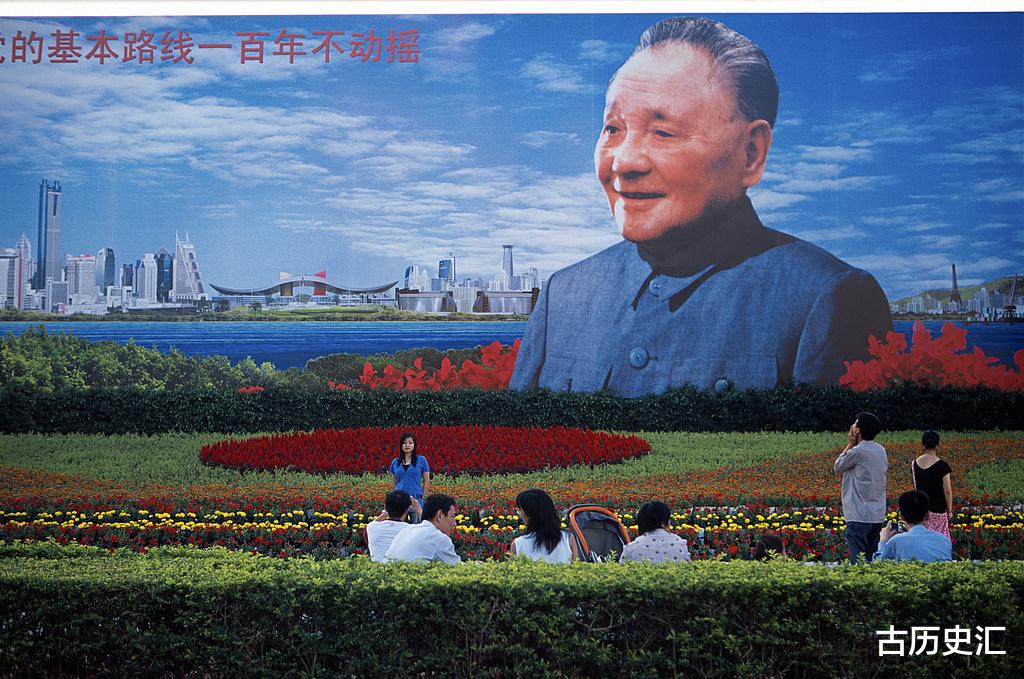

在杨勇等老一辈革命家的并肩作战下,1977年,终于迎来了那个伟大的时刻,邓小平重返政治舞台。这一时刻,就像黑暗过后迎来的曙光,整个中国都为之沸腾。

复出后的邓小平,犹如一位高瞻远瞩的领航员,引领中国驶向经济发展的快车道。他提出的“改革开放”的战略蓝图,就像一盏明灯,照亮了中国前行的道路。这一战略不仅仅是一个简单的经济发展计划,更是一个全方位的国家转型规划。

邓小平倡导构建社会主义市场经济体制,这一概念在当时是非常创新的。在之前的计划经济体制下,中国的经济发展也取得了一定的成绩,但随着时代的发展,这种体制逐渐显现出一些局限性。而社会主义市场经济体制的提出,鼓励了经济成分的多元化发展。在数据上,我们可以看到,改革开放之后,多种所有制经济共同发展,民营经济从无到有,从小到大。1980年,民营经济对GDP的贡献率极低,到1990年,民营经济对GDP的贡献率已经达到了相当可观的比例,并且逐年攀升。这一系列创新举措极大地激发了社会生产力的潜能。在农村,家庭联产承包责任制的推行,让农民的生产积极性空前高涨。粮食产量逐年增加,1977年全国粮食产量为2.8亿多吨,到1984年,粮食产量已经达到了4亿多吨。这一巨大的增长为整个国家的经济发展奠定了坚实的基础。

与此同时,邓小平亦不忘社会民生之根本。他着手实施一系列旨在增进人民福祉、促进社会公正的改革政策。在教育方面,恢复高考制度,这一举措改变了无数人的命运。1977年恢复高考,当年就有570多万考生走进考场,这些年轻的面孔带着对知识的渴望和对未来的憧憬,走进了大学的殿堂。这一政策的实施,为国家培养了大量的优秀人才。

在医疗卫生领域,不断加大对基层医疗卫生机构的投入,提高医疗保障水平。很多偏远地区的老百姓开始能够看得起病,看得好病。在城市住房改革方面,逐步从福利分房向住房商品化转变,改善了城市居民的居住条件。这些政策的落地生根,让民众的生活品质跃上了一个新的台阶,社会各项事业蒸蒸日上。

伴随中国经济的飞跃与综合国力的显著增强,中国在国际舞台上的影响力也日益凸显。邓小平领导下的中国,更加积极地参与全球事务。中国在国际经济领域的影响力不断提升,从国际贸易的参与者逐渐成为推动者。例如,中国加入世界贸易组织的进程,虽然过程充满挑战,但在邓小平改革开放理念的推动下,中国逐步适应国际经济规则,从一个相对封闭的经济体走向了世界。中国积极参与国际维和行动,在维护世界和平与稳定方面发挥着不可或缺的作用。中国维和部队在世界各地执行任务,向世界展示了中国热爱和平、积极承担国际责任的大国形象,为世界贡献了中国智慧。

许世友和杨勇在那个特殊的历史时期,他们以自己的方式为邓小平的复出做出了巨大的贡献。他们的故事,是中国历史发展长河中的一段佳话,他们是我们永远敬仰的英雄。他们用自己的坚定信念、无畏勇气和实际行动,为中国走向新的发展道路奠定了坚实的基础,他们的功绩将永远铭刻在中国历史的长河之中。