1990年,一个老人揣着一本小学语文课本,来到保定军区的门前,不断向里面望着。

岗哨的士兵发现了他,走上前去问他有什么事,没想到这位老人语出惊人:

“课本上说我牺牲了,可我还活着。”

士兵打开他递过来的课本,从老人口中得知,他竟然是已经“牺牲”40年的烈士。

这究竟是怎么回事?为什么“牺牲”40年的烈士会“复活”?

惊现“活烈士”

惊现“活烈士”1990年2月,保定军区门口的岗哨前,几个战士围着火盆取暖,话不多,只是偶尔抬头看看街口。

就在这时,一个裹着军大衣、胡子花白、步履蹒跚的老人,颤颤巍巍地走了过来。

那老人穿着一身打着补丁的旧棉衣,背后紧跟着一位年轻人,像是亲属,手里提着一个鼓鼓囊囊的黑色布兜。

两人走近后,老人站定,抬头望向大门口的军徽,士兵发现他后走上前去询问他有什么事。

没想到老人轻轻掏出一本发黄的小学课本,交到门岗士兵手中。

士兵一愣,随手接过,还未翻开,老人已抢先说道:

“课本上说我牺牲了,可是……我还活着。”

话音落地,几个年轻士兵面面相觑,他们不敢怠慢,立刻将情况报告上级。

几分钟后,政工处谢干事赶到,脸上带着温和的笑容:

“老人家,您找哪位?”

“我叫李玉安,三十八军335团3连的……老战士。”老人说话时声音低哑,但带着一股军人才会有的力量。

谢干事的脸色微微一变,335团?3连?这是抗美援朝时期英勇作战的单位,他迟疑地问:

“您说您……是李玉安?”

“没错。”老人打开布兜,取出一张已经磨边的残疾证,又小心翼翼地翻开那本语文课本。

他指着其中一段文字:

“你们看看这文章,叫《谁是最可爱的人》,我就在这里,‘李玉安’……课本说我死了,可我还活着。”

那一刻,谢干事的手微微颤了一下,他盯着那行名字,喃喃道:

“李玉安?松骨峰烈士?……你说你是他?”

谢干事缓缓抬头,看向面前这个满脸风霜、胡子花白的老人,不再迟疑,立刻通报上级。

军史办公室主任李淼,很快赶到了接待室,他曾亲历朝鲜战场,也是松骨峰阻击战的幸存者之一。

李淼将老人带入档案室,找出当年记录松骨峰战斗的军史资料,一页页比对,一段段核实。

每一个答案,都指向一个结论:眼前这位老人,的确就是那位曾被列为“烈士”的副班长——李玉安。

这件事迅速被上报,部队内部震动不小,谁也想不通,一个已经被写进教科书的烈士,竟然在40年后突然“复活”,这究竟是怎么回事?

浴血松骨峰

浴血松骨峰一切还得从1950年那个深秋开始说起,那时,朝鲜战场上志愿军战士们正浴血奋战。

那天,志愿军三十八军335团3连,接到了一个任务:死守松骨峰,阻断南逃的美军第2师第9团,确保主力部队完成对敌人的包围歼灭。

凌晨三点,3连的战士李玉安和战友们背着枪,脚踩着厚重的积雪,悄无声息地向松骨峰潜行。

部队到达阵地时,天还没亮,李玉安是副班长,这支小队里许多新兵蛋子都跟着他,他不能怕,更不能退,他低声叮嘱战友:

“听口令,不要慌,要记住我们挡住的是整个第2师!”

天刚蒙蒙亮,山下传来引擎的轰鸣,几十辆坦克朝着松骨峰铺天盖地般压了上来,空中更有三十余架战机呼啸盘旋。

美军的攻势来得快而凶猛,李玉安赶紧组织火力还击,他的身边,战友一个接一个倒下,鲜血染红了雪地。

“子弹打光了,就用刺刀!”这是连长在无线电中下达的命令。

李玉安点头回应,却发现无线电已经失联,他意识到,连长……恐怕已经牺牲了。

此时此刻,必须有人站出来,他提起冲锋枪,跳到战壕上,冲着身后的战士们吼道:

“我来指挥!都听我号令——准备拼刺刀!”

敌人一波波冲上来,每一波都带着重火力的掩护,李玉安带着六七名士兵,趁着火力间隙,从侧翼突袭。

浓烟中,他借着一根倒塌的松木,悄然绕到敌人背后,拉响手雷,猛地扔进敌军群中。

爆炸声中,他趁乱拖起一个负伤的战友往后撤,却在途中被一枚弹片击中胸口。

他身形一晃,重重摔倒在雪地里,血从伤口涌出,他咬紧牙关,死死地撑住不让自己昏迷。

迷迷糊糊中,他看到一个美军士兵向他冲来,他勉强举起刺刀,一刺,刚好刺中对方胸膛。

敌人倒下了,但他也终于支撑不住,缓缓地闭上了眼睛。

战斗仍在继续,志愿军的子弹早已打光,士兵们摘下钢盔,捡起石块,甚至徒手扑向敌人。

335团的战士们,迎着枪林弹雨,义无反顾地冲向了敌人,有的人身上已中数弹,仍拼尽全力再搏一击。

有的人点燃汽油弹,与敌人同归于尽,松骨峰上,枪声、喊杀声、爆炸声混作一片。

一直到傍晚时分,战斗才暂时平息,335团3连,几乎全员覆没,根据清点,只剩下六名重伤员被抬下山。

而李玉安,被埋在一堆尸体下,无人知晓他的生死,他的名字,被列入“阵亡烈士”名单。

战地记者魏巍记录下他的英勇,将他写进《谁是最可爱的人》中,成为“松骨峰13烈士”之一。

但志愿军战士们并不知道,就在战后清理战场时,一位朝鲜人民军的司号员发现了一个尚有微弱呼吸的中国战士——那正是李玉安。

司号员将他背到附近的民房中抢救,并通知了医疗队,李玉安昏迷了五天,最终在手术后苏醒过来。

从那天起,他再没回到战场,而是被作为“高度伤残战士”送回祖国疗养。

隐姓埋名

隐姓埋名1952年盛夏,李玉安回到了黑龙江,在某个小镇上当了一名粮库工人。

粮库的生活枯燥而沉重,几十年如一日地称量、登记、检验、搬运。

有人悄悄递来几斤豆油,想走点“关系粮”;有人扛来一袋土豆,低声求他放宽检斤标准。

甚至还有人带着香烟和酒,笑脸陪着话,说他是“老战士”,应该“灵活点”。

他只是沉默着伸手把桌子掀了,一句话没说,转身走进检斤间,把那份出错的单子重新登记了一遍。

“烈士的名声能卖钱吗?”这是他唯一一次开口回应那些试图“走后门”的人,语气平静,却让对方满脸通红。

他有八口人要养,老伴体弱,孩子年年添丁,家中却始终住在一间低矮的泥草房,冬天漏风,雨天滴水。

他没有一次向组织提过改善住房的请求,两次单位分房,领导点名优先他,他却两次让出。

直到女儿有一次偶然在课本上发现《谁是最可爱的人》那篇文章,念到其中“松骨峰13烈士之一,李玉安”这几个字时,抬起头看着父亲:

“爸,这名字跟你一模一样。”

李玉安愣了一下,随即低头抽了口旱烟,轻描淡写地说道:

“重名吧。”

孩子信了,他不说,谁也无从查证,1964年,他换残疾证时偶遇老战友。

那战友当场愣住,眼圈泛红:

“李玉安,你还活着?咱连的追悼会都给你开了!”

李玉安连忙拉住他,低声恳求:

“帮我保个密,我……我不想让人知道。”

他怕别人说他“诈死”、占便宜、搞特殊,更怕那些已在松骨峰永远睡下的兄弟知道他“偷偷活着”。

而这活着的四十年,他竟什么也没做,只是在一间粮库里称秤、记账、搬麻袋。

在他的认知里,“活下来”本身就是一份沉重的负担,是一种对英烈的辜负,因此,他选择用沉默还债。

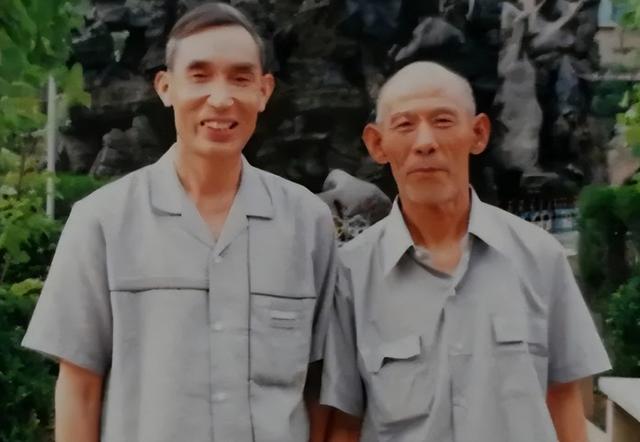

直到1990年,因为他的儿子三次参军落选,他才决定,站出来承认自己的身份,让儿子圆梦。

真相揭开

真相揭开1990年初春的清晨,李玉安坐上了前往保定的列车,这一次出门,他不是为了探亲,而是为了替儿子争取一个穿上军装的机会。

当他来到保定军区,说出自己的身份后,部队领导迅速上报,很快,新华社率先发声,《人民日报》紧随其后。

杨得志将军亲自接见他,拉着他的手久久不愿松开,说:

“我们欠你一个迟到的拥抱。”

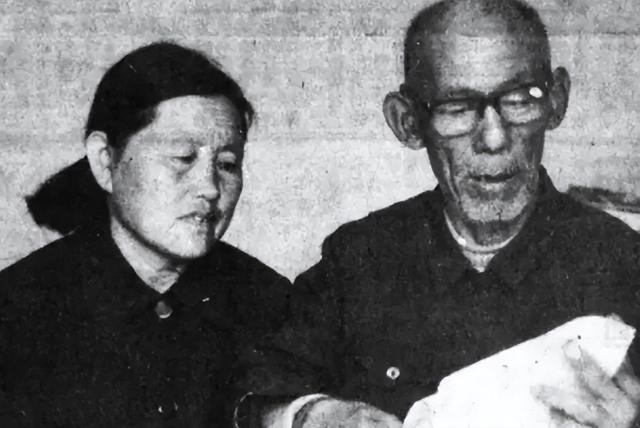

魏巍也来了,这位当年用笔将李玉安写进《谁是最可爱的人》的记者,如今已是满头白发。

部队要补发李玉安的抚恤金,他摇头拒绝:

“100多个战友都没回来,我一个人活着,哪有脸要这个?”

地方政府想给他调高伤残等级,他摆摆手:

“已经够用了,别再浪费国家的钱。”

北京请他做报告,他硬是自费买了两条烟,说是要慰问战士:

“咱不能白去,让孩子们知道什么是前辈。”

所有人都说他是英雄,他却总说:

“我不过是个幸存者。”

而他身份曝光后,提出的唯一一个要求,就是让儿子参军,部队最终答应了他的请求。

有人提议将松骨峰纪念碑上的“烈士李玉安”名字改掉,说他还活着了。

但当地老兵坚决反对:

“名字不能改,就让它刻在那里,他没离开过他的战友。”

李玉安听说后,没有多言,只是点了点头。

1997年,李玉安在睡梦中安然离世,他的遗言中只有一句话:

“把功勋章都交回去,我的荣誉,属于那些真没回来的兄弟。”

李玉安用四十年的沉默告诉这个世界:真正的英雄,从不在意掌声,只在意是否问心无愧。