阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后持续为您推送此类文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我们坚持创作的动力~

文 | 编辑:念辞欤

前言

在探索浙江近代史的两大人物——鲁迅和蒋介石的关系时,我们发现一个充满矛盾的景象。这两位浙江老乡,一文一武,表面上似乎毫无交集。鲁迅在文学作品中几乎未提及蒋介石,而蒋介石在政治舞台上也未曾特别关注鲁迅,这背后的故事远比看似的简单复杂得多。

尽管鲁迅曾是国民党通缉的对象,却始终安然无恙,这背后隐藏着什么样的力量?是蒋介石的默许,还是其他未知的原因?在这个充满疑问的历史背景下,我们如何解读这两位伟人间微妙的关系呢?

下面小辞就带大家一起了解一下。

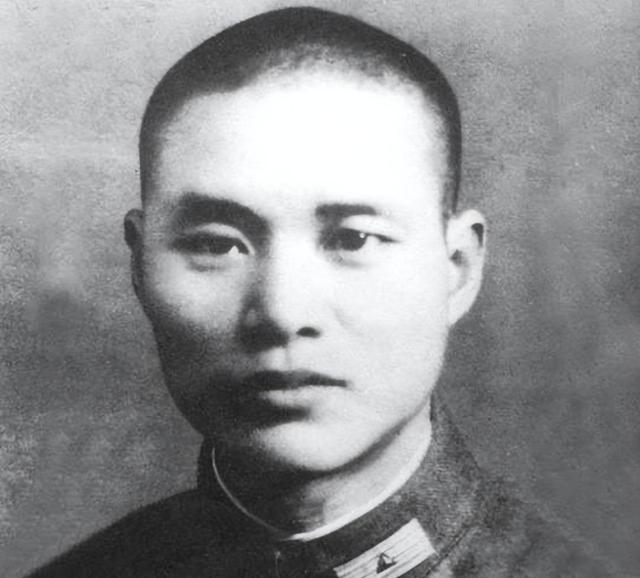

鲁迅这位浙江出身的文学巨匠,他的一生不仅在文学上留下了浓墨重彩的一笔,也在中国近代史上扮演了一个独特的角色。他与国民党的领袖蒋介石同为浙江人,这种地缘关系在某种程度上影响了两人之间的微妙关系。

蒋介石作为国民政府的核心人物,对浙江同乡自然抱有特殊的情感,这或许是他对鲁迅持有某种宽容态度的原因之一。

鲁迅和蒋介石的生命轨迹有着诸多交集。他们都曾赴日本留学,并且都加入过旨在推翻封建王朝的革命组织。鲁迅加入的是光复会,而蒋介石则是同盟会的一员。虽然他们所在的组织不同,但共同的革命理念让他们在当时的政治背景下有了某种隐性的同志情谊。

鲁迅最初赴日本的目的是学医,源于他对医学的渴望和对贫苦人民的深切同情。但一次偶然的经历改变了他的人生轨迹。目睹中国学生对于日本侵略行为的漠然,鲁迅意识到这个民族需要的不仅是医学上的救治,更需要精神上的觉醒。于是,他决定放弃医学,转而用文字来唤醒沉睡的国人。

在文学领域,鲁迅以其犀利的笔触,对社会的不公和丑恶进行了深刻的揭露和批判。他的作品如《狂人日记》、《呐喊》、《朝花夕拾》等,深刻影响了中国的文化思潮。尽管鲁迅对国民政府的一些做法持有批评态度,但蒋介石对他始终保持着一种敬重之情,甚至曾多次邀请鲁迅加入国民政府,尽管都被鲁迅婉拒。

在蒋介石北伐期间,鲁迅曾对其表示过一定的肯定,但随着蒋介石政变和对共产党人及学生的镇压,鲁迅开始对国民党和蒋介石的政治行为感到失望和厌恶。即使在这样的情况下,蒋介石依然没有对鲁迅采取过激的行动,这中间的原因令人深思。

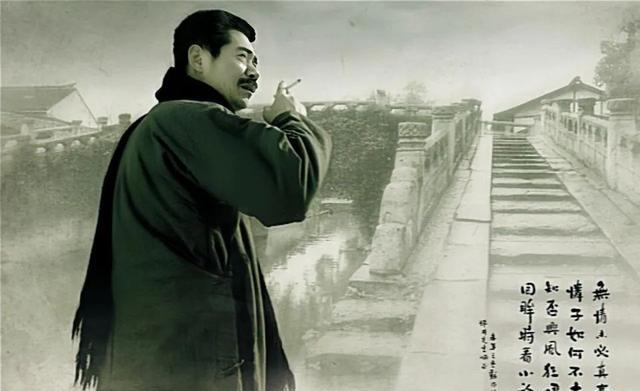

在中国现代文学的浪潮中,鲁迅的身影宛若一座高耸的灯塔,照亮了那个动荡时代的文学天空。他不仅是文学巨匠、思想启蒙者,更是以敏锐的笔触挑战旧文化和封建势力的战士。

鲁迅的文字充满力量,他笔下的讽刺和批评,是对时代的深刻反思,也是对社会不公的猛烈抨击。鲁迅的笔,永远指向那些不公和黑暗。他以尖锐犀利的文字,勇敢地与那些当权者、知名文人进行了无数次的舌战。

在他看来文字不仅是表达思想的工具,更是揭露丑恶、斗争不义的武器。梁实秋、徐志摩、胡适、郭沫若……这些文坛巨擘,都曾成为他笔下的对象。即便是恶名昭彰的戴笠,鲁迅也毫不畏惧地用文字对抗。

在鲁迅众多的文字攻击中,有一个显著的例外——蒋介石。尽管鲁迅对于时代中的诸多弊端毫不留情,但对于这位政治巨头,他似乎总是保持着沉默。

在中国现代文学史上,鲁迅的地位无疑是崇高而独特的。他的文学成就和深刻的思想影响,不仅在读者心中留下了深刻的印记,甚至连国家领袖们也为之动容。毛泽东和蒋介石,两位中国现代史上极具影响力的政治领袖,都以不同的方式表达了对鲁迅的深厚敬意和赞赏。

毛泽东这位革命领袖,对鲁迅的敬佩溢于言表。在他眼中,鲁迅不仅是一位伟大的文学家,更是中国精神的化身。他曾在多个场合公开表达对鲁迅的崇敬,甚至将鲁迅视为“中国的第一圣人”,这种评价超越了常规的文学赞誉,体现了毛泽东对鲁迅深刻思想和文化贡献的认可。

蒋介石尽管没有在公开场合多谈论鲁迅,但他对鲁迅的欣赏和尊重也是众所周知的事实。蒋介石曾多次向鲁迅示好,显示出他对这位文学巨匠的尊重与青睐。虽然蒋介石并未如毛泽东那般公开表达自己的敬意,但他的行为已足以说明他对鲁迅的高度评价。

这两位历史人物对鲁迅的不同态度,构成了一个引人入胜的历史话题。一位是革命的领袖,一位是国民政府的领导人,他们共同的点在于对鲁迅这位文学大家的深刻敬意。

鲁迅这位在动荡时代用笔作为武器,深刻反映社会现实的作家,不仅赢得了广大读者的心,也成为了两位政治巨人心中的“圣人”。这一事实,无疑使鲁迅在中国现代文学史上的地位更显卓越。

在中国文学史的长河中,鲁迅的身影耀眼而坚定。他不仅是文学巨擘,更是敢于直面时代的思想家。然而,在这位文学巨人背后,隐藏着一段鲜为人知的往事,涉及他与几位浙江籍的国民党人物的复杂关系。

1936年,鲁迅在私下记录了一段1930年的回忆,揭露了三位同乡如何出于个人恩怨或政治目的,推动了对他的通缉。这些记录,未在他生前公开发表,似乎是为了留下历史的见证。

首先是许绍棣,浙江临海人,国民党CC派的重要成员,曾任浙江省教育厅长。与鲁迅的恩怨可以追溯到1928年,鲁迅编辑《语丝》期间,因处理一篇关于复旦大学的批评文章而引起许的不满。这场误会最终成为了许向南京政府推荐通缉鲁迅的动机之一。

另一位是叶溯中,来自浙江永嘉,也是国民党CC派成员。他在政治舞台上的活跃和与鲁迅的关系,加剧了鲁迅在政治上的困境。

最后是黄萍荪,浙江杭州人,曾任浙江省教育厅助理编审。他通过编辑《越风》半月刊,与鲁迅建立了联系,却因不当行为引起了鲁迅的厌恶。

这三人以不同的方式介入了鲁迅的生活,他们的行为揭示了当时政治与个人恩怨的错综复杂。鲁迅通过这些记录,表达了对这些同乡行为的深切厌恶和不满,同时也映射出了当时社会政治环境的混乱和艰难。

鲁迅以其锐利的笔锋和深邃的思想占据了一席之地。他在日本留学时,他目睹了一幕震撼心灵的场景:中国人对自己同胞的苦难漠不关心。这一刻鲁迅意识到,中国人的真正病在于思想,而非身体。从此他决定弃医从文,以文字唤醒国人。

鲁迅的文学之路在《新青年》杂志上得到了显著的推动。这本杂志,作为新文化运动的重要载体,曾孕育了无数革命思想。鲁迅的《狂人日记》在杂志上发表后,深深吸引了陈独秀的注意。这篇作品中的呐喊:“不要再犹豫,也不要再徘徊了,留给中国人的只有革命一条路!”反映了鲁迅对时代的深刻理解和革命的坚定信念。

鲁迅的笔锋始终锐利,他不惜一切地揭露和批判国民政府的不义行为,成为了民众心中的“狂人”。在那个年代,为了追求真理和正义,不少志士仁人如许寿裳、王亚樵、闻一多等,因直言不讳而遭遇悲惨的命运。

鲁迅似乎总能在危机四伏的环境中幸免于难。甚至在他去世后,蒋介石竟对他表示了极高的尊敬,并为他举办了隆重的葬礼。这一行为与国民政府对待其他反对者的态度形成了鲜明的对比,令人不禁对鲁迅与国民政府之间的关系充满了疑问。

鲁迅曾言:“有些文章一旦写出,就无法在上海安居。” 这不仅是对自己写作的自我审视,也反映了他对时局的深刻理解。尽管面对巨大的压力,他从未放弃笔作为武器,持续触动社会的神经。

随着时间的推移,鲁迅的文章愈发引起了国民政府内部的不满。尽管有人建议蒋介石对鲁迅采取更严厉的措施,但蒋介石只是象征性地发布了一张通缉令,直到鲁迅去世,这张通缉令也未曾撤销。这张通缉令实际上标志着鲁迅与国民政府的彻底决裂。

为了规避风险,鲁迅选择搬入上海的日本租界。有人误解他的这一决策为畏惧或妥协,但鲁迅本人却明白,活着才能继续写作,继续唤醒沉睡的人们。在他看来,反抗的方式不仅仅是英勇牺牲,更在于坚持不懈的思想斗争。

鲁迅的一生,既是对文学的热爱,也是对救国理想的不懈追求。从最初的医学学习到后来的文学创作,他的每一次选择都是对时代的深思熟虑。在那个动荡的时代,他用笔为武器,撕破黑暗,为中国带来了思想上的光明。