阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后持续为您推送此类文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我们坚持创作的动力~

文 | 编辑:念辞欤

前言

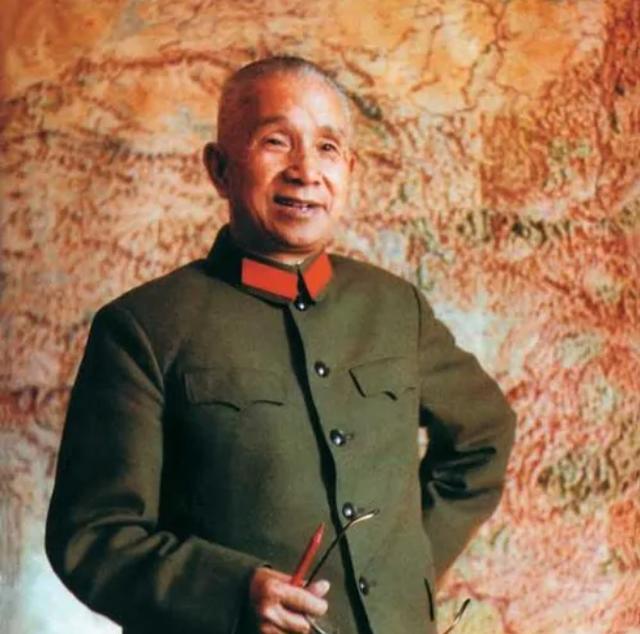

1958年5月27日,中国人民解放军军委扩大会议在北京召开,规模空前,涵盖全军军级及部分师级领导。此次会议中,粟裕却出奇地对会议一无所知,更在会议中遭遇了激烈的批评和攻击,引发了一场针对他的风波。

在这场关键的历史时刻,这场会议的真正目的、它的空前声势,以及最终对粟裕及解放军的影响究竟是什么?下面小辞就带大家一起了解一下。

原本以为只是一次常规会议,粟裕未曾料到自己将成为众矢之的。会议刚开始不久,就有人开始激烈地批判他,这对他来说无疑是一个巨大的震惊。

面对如潮的指责,粟裕曾尝试解释,但似乎越描越黑,只能选择沉默。会议后,他被要求闭门反思。独自一人,粟裕陷入了深深的困惑和痛苦之中。长期以来的头疼问题加剧,甚至血压急剧升高,他的健康状态令人担忧。这一切,他始终没有向妻子楚青透露,直到他再也无法承受,才不得不向她求助。

楚青为他撰写了检讨,但粟裕在看到这份检讨时,不禁红了眼眶。文中的很多内容,都是他从未做过、甚至从未想过的。他知道,这是妻子的苦心安排,为了让他渡过难关。然而,这份检讨并不能完全平息他内心的委屈和迷茫。

幸运的是粟裕并不孤单。在党内有着崇高地位的叶剑英了解到会议的情况后,也感到震惊。他曾在会议上为粟裕辩护,指出粟裕在军事上的巨大贡献,同时强调改正错误即可,无需深究。叶剑英的发言,在一定程度上减轻了对粟裕的压力。

除了叶剑英,萧劲光也是粟裕坚定的支持者。他们曾是并肩作战的战友,关系密切。在粟裕受到批判后,萧劲光立即向毛主席表达了对粟裕的支持。毛主席对粟裕的评价起到了决定性的作用,他认为粟裕在战争中为公,到北京后虽有所变化,但本质上仍是一位正直之人。

从贫寒的家庭出身,粟裕凭借着战场上的锤炼与实战经验,逐渐铸就了自己的军事天赋。他的战术智慧并非来自书本,而是在硝烟弥漫的战场上,通过一次次生死考验总结而成。这种独特的成长路径,使他在军事领域显得格外出色。

粟裕不仅勇猛,更是个渴望知识的学者。每当毛主席分享军事理论时,他总是聚精会神,认真记录。他的理论知识日渐丰富,加之丰富的实战经验,使得他在军事战略上的见解越发深刻。

从红军时期起,粟裕的军事生涯迅速崛起。他的职务从一个连队指导员,逐步升至营长、师长,最终在长征前夕成为红七军团与红十军团的参谋长。

抗日战争期间,中国面临前所未有的危机。在这样的关键时刻,粟裕展现了他卓越的军事才能。他曾仅用八分钟的时间,便歼灭了两百多名日军,从而打破了敌人对根据地的封锁。

到了1940年的黄桥战役中,即使面对数量上占优的国民党军,粟裕依靠灵活的战术布置,成功歼灭敌军超过一万人,这为华中抗战开辟了新的局面。

粟裕军事生涯中最辉煌的篇章,还是1946年的苏中战役。在这场关键的战役中,他的军事天赋与实战经验将面临前所未有的考验。他如何在复杂的战局中展现自己的才能,制定出胜利的战略,成为了所有人关注的焦点。这场战役不仅考验着粟裕的军事才能,也是他个人命运的转折点。

粟裕的职业生涯并非一帆风顺。在他的任期内,曾发生了几起重大的失误,这些失误在当时引起了党内同志的广泛不满。

其中一个严重的过失发生在1956年,关于攻占马祖列岛的战略部署。粟裕在一次会议中提出要同时攻占高登、北竿塘和南竿塘三个岛屿。这个决策并未经过国防部或军委的正式讨论和批准,完全是由粟裕自行决定。这个计划被认为过于冒险,尤其是考虑到当时我国海军的实力尚不足以支持如此大规模的行动。

事实上毛主席在1954年就对这类行动有过明确的指示,强调在每次岛屿攻击中只能选择一个目标,考虑到海军的实际情况。彭德怀在得知这一消息后感到震惊,并迅速将情况上报给毛主席。中央领导层对粟裕的这一行为表示了强烈不满,认为这已经构成了越权指挥。

粟裕的另一个失误发生在1957年的苏联之行中。那次是为了参加十月革命四十周年的纪念活动,中苏两国原本约定不讨论军事问题,粟裕却向苏联军队总参谋长索可洛夫斯基提出索要苏联国防部和总参谋部的工作材料。

这一行为虽出于对军队现代化的追求,但却违背了两国之间的约定,同时也未遵守国家间交换材料的正规程序。在这些事件中,粟裕的行为虽出于好意,但却因未遵循规定程序而引发争议。这些事件不仅对粟裕个人的职业生涯造成了影响,也成为了他人生道路上的重要转折点。

在中国解放战争的关键时刻,粟裕,这位战略眼光独到的军事家,展现了他对战局的深刻理解和卓越的指挥才能。面对国民党大军的压境,他提出了一种大胆而独特的战略:利用解放区的地形优势,诱使敌军深入,然后一举歼灭。

这个策略获得了中央军委的认可,粟裕和谭震林率领的华野3万人开始执行这一计划。结果如粟裕所料,国民党军队在华东解放区遭遇了重大挫败,粟裕的这一举动成为了解放战争初期的一大胜利。

粟裕的军事成就并不止此。他在孟良崮战役和淮海战役中的表现尤为突出,这两场战役在中国现代史上具有重要意义。孟良崮战役,尤其是一场转变华东战局的决定性战役。粟裕和陈毅的卓越指挥,加上张灵甫指挥的国民党整编第74师的高威望,共同铸就了这一历史性的胜利。

张灵甫,这位在国民党中威望极高、战功显赫的将军,其部队在战役中全军覆没,成为国民党当局的巨大打击。历史书籍可能会将张灵甫描绘为狂妄自大、孤军深入的形象,但更多的是他面对的严峻战场现实和对粟裕精湛指挥的无法回避。

粟裕的这些军事行动不仅体现了他个人的指挥才能,更彰显了他对战局的深刻洞察。正是这种独到的战略眼光,使他在中国现代军事史上留下了浓重的一笔。粟裕的故事,不仅仅是一个军事指挥官的传奇,更是一个时代的缩影,展现了在关键历史时刻,一个人的决策如何能够改变战争的走向。

事实上,粟裕的这些行为直至1994年才得到公正的评价,人们普遍认识到他的一心为国之志。然而在彭德怀看来,粟裕在处理某些事务时显得有些越权,这在当时的政治环境下是不容忽视的问题。

粟裕一直以直率著称,但在政治斗争中的经验相对不足。林彪曾评价他“缺乏党内斗争经验”,而粟裕对此只是淡淡一笑,表示自己并不擅长这方面。在“检讨大会”上,粟裕的直言不讳反而让局势更加紧张,最终导致了对他的批判。

当天回家后,粟裕对妻子楚青说出了那句沉重的话:“我出事了,能不能帮我个忙。”楚青陪伴粟裕走过了数十年风雨,见过他的英勇与从容,却从未见过他如此失魂落魄。这个瞬间,不仅是粟裕个人的低谷时刻,也是他与楚青共同面对的一次严峻考验。

作为总参谋长,粟裕因在一系列重大事务上的处理方式引发了争议,特别是关于志愿军从朝鲜撤军的决策,他未经上级批准即下达命令,引起了领导层的不满。

会议上,众多参与者对粟裕的行为提出了尖锐的批评,指责他过于重视个人判断,忽视了组织纪律和上级的意见。情绪激动的指控声此起彼伏,但在这股批评声中,却有三个沉默的人物引人注目。

其中之一是林彪。与粟裕有着深厚友谊的他,性格上的沉默寡言使他在会议上选择了不发一言。林彪深知粟裕的才能和贡献,面对众人的指责,他选择以沉默表达对粟裕的支持。会后他甚至私下中找到粟裕,给予了他鼓励和开导。

另一位是贺龙。虽然与粟裕的交集不多,但贺龙作为一位重情义的将领,对粟裕的军事才能和为国所做的贡献深表认可。在他看来,这样的军事人才不应受到如此对待。贺龙的沉默,是他对现状的不认同,也是他理智的选择。

这场会议不仅是粟裕个人的一次严峻考验,也是对他军事生涯的一次深刻反思。在激烈的政治风波中,粟裕的故事展现了一个军事将领在复杂政治环境中的挑战和抉择,以及身边同志之间微妙的关系和互动。粟裕的经历,不仅是他个人历史的缩影,也反映了那个时代政治斗争的复杂性和个人命运的多变。

在1959年的一次军委扩大会议中,风云突变,彭德怀元帅成为了会议的焦点。尽管曾经在1958年的会议上彭德怀也参与了对粟裕的批判,但在彭老总遭遇不幸时,粟裕展现了他的风度和原则。

当时有人建议粟裕参加这次会议,利用这个机会来证明自己的清白,甚至可以借此机会为自己洗雪之前的冤屈。然而,粟裕却坚决表示,他不会利用党内的风波来为自己谋利。他坚信自己多年来为国家和革命事业做出的贡献,足以证明自己的清白。

他的这种态度,不仅体现了他淡泊名利、高尚情操的品质,也表明了他对真理和正义的坚持。即便在遭受不公正的批判时,粟裕也没有失去自己的本心,始终坚持自己的原则和信念。

到了1978年,随着国家的政策转变,大量的冤案开始得到平反,邓小平公开表示1958年对粟裕的批判是错误的。这一声明,为粟裕多年来所受的不公正对待画上了句号。

1994年,粟裕去世十周年之际,他的名誉终于得到了彻底恢复。这位曾为国家革命事业作出巨大贡献的英雄,虽在晚年遭遇不幸,但他的坚忍不拔和对真理的追求,最终得到了历史的公正评价。粟裕的一生,是对理想与信念的坚守,也是对个人品德和大局观念的深刻展现。