“为什么学霸总在刷题,却解不开人生的考题?”

高三教室的日光灯下,小林的错题本已经摞到半尺高。她能熟练背出函数导数公式,却解不开同桌突然提出的困惑:“如果高考作文题目是‘AI会取代人类思考吗’,你会怎么写?”这个看似简单的追问,像一盆冷水浇醒了所有埋头刷题的同学——我们究竟是在积累知识,还是在训练思考?

图片来自互联网

你记下的不是知识,而是别人的思维枷锁

生物课上,老师在黑板上写下“光合作用公式”,全班齐声背诵。但当我问“为什么沙漠植物叶片会退化成针状”时,教室里安静得可怕。这让我想起《庄子》里的寓言:公孙龙与惠施辩论“鱼乐之辩”,两人各执一词,却都忘了观察池中游鱼的真实姿态。

数据真相:某省重点中学的调研显示,83%的学生能复述牛顿三大定律,但只有17%能解释“为什么苹果会落地却不会飞向月亮”。就像古希腊哲学家第欧根尼对柏拉图说:“你虽然能说出完美的圆,但画在沙地上的圆永远不完美。”知识不是锁在试卷里的标本,而是流动的活水。

真正的“识”藏在被质疑的裂缝里

学校科技节上,我的“自动浇花装置”设计被评委老师批评:“你参考了三个专利方案,但有没有想过雨水收集系统的社会意义?”这句话点醒了我。就像爱因斯坦说的:“提出一个问题往往比解决更重要。”

历史启示录:

- 当伽利略用望远镜观测木星卫星时,他在天文学课本外发现了新宇宙

- 《论语》中“不愤不启,不悱不发”的智慧,正是鼓励在困惑处寻找突破口

- 日本“诺贝尔奖摇篮”京都大学,把“批判性讨论课”排在实验室之前

这些都在诉说同一个真理:知识是地图,而“识”是看地图时突然发现的新大陆。

高中生也能练就“破局思维”

图片来自互联网

实战工具箱:

1. 给知识“挑刺”:背古诗时追问“李白为什么不说‘黄河宽又广’而要说‘黄河之水天上来’?”

2. 跨界打劫:用数学概率分析《红楼梦》人物关系,用物理惯性定律解读追星现象

3. 失败博物馆:建立错题反思本,重点记录“我当时为什么没想到”

北京四中毕业生小陈的经历或许能给你启发:他在准备化学竞赛时,突然研究起“高考加分政策对乡村教育的影响”,这个看似离题的思考,最终让他写出入选北大哲学系的论文。

给未来思想者的特别提醒:

当同龄人在背诵“碳中和概念”时,试着计算自己三年用过的草稿纸相当于多少棵树

当老师讲解“辛亥革命意义”时,不妨查查本地老街坊家族口述史

当你在考场写下标准答案时,请在草稿纸角落画个问号:这个答案五年后还成立吗?

图片来自互联网

让知识成为思想的助燃剂

敦煌藏经洞的千年典籍早已告诉我们:最珍贵的不是泛黄的经卷,而是历代学者在空白处写下的批注。那些或红或蓝的笔迹,正是“知”向“识”蜕变的印记。

从今天起,试着把每个知识点变成思考的种子:

数学公式→预测外卖平台配送最优路径

历史事件→分析短视频传播的共性规律

物理定律→解构校园霸凌背后的群体心理

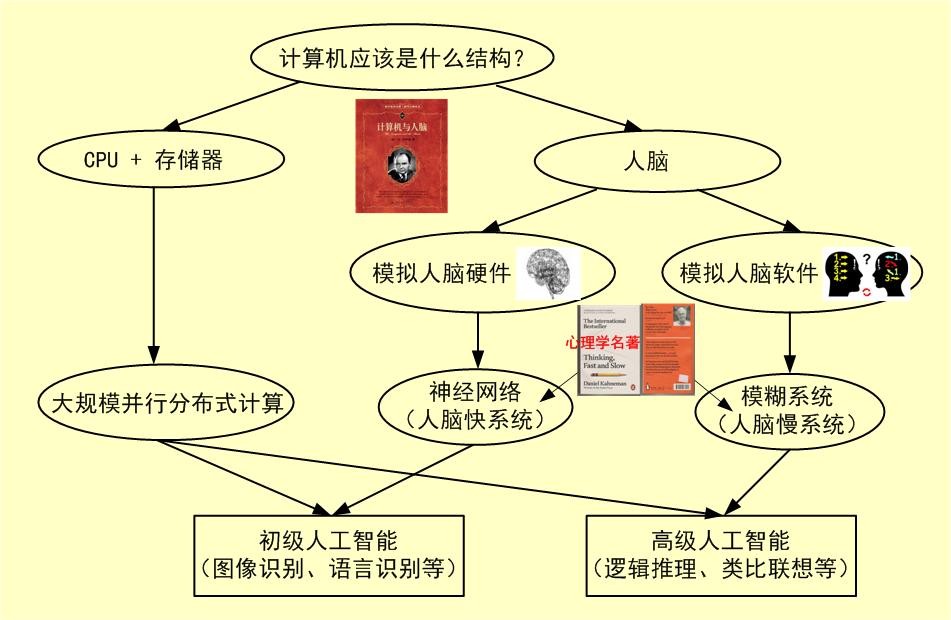

当你开始用“识”的火炬照亮“知”的版图,你会发现自己不仅是知识的接收者,更是文明演进的参与者。毕竟,人工智能可以记住人类所有知识,但只有人类才能问出:“我们下一步该往哪里走?”