《资治通鉴·海西公太和二年》记载:“初,厉(前燕下邳王慕容厉)兵过代地,犯其穄(ji)田,代王拓跋什翼犍怒。燕平北将军武强公以幽州兵戍云中。八月,拓跋什翼犍攻云中,弃城走,振武将军慕舆贺辛战没。”

这样一段简短的记载,不知道要牵扯多少的人和事。

慕容厉,生卒年不详,前燕宗室大臣,任散骑常侍、抚军将军,封爵下邳王。366年,他统兵攻打兖州,入泰山,东晋泰山太守诸葛攸惊慌失措,丢城失地,逃往淮南。369年,东晋大司马桓温来犯,他奉命与桓温在黄墟交战,大败,燕军全军覆没,单骑逃回。

从这些战争的经历来看,马背上的慕容厉仗应该打得不怎么好,而且,在败退的逃跑里,他似乎还没有一个军人应该具备的勇敢。

黄墟,《晋书·慕容暐载记》:“暐遣其将慕容厉与温战于黄墟。”胡三省注《资治通鉴》记“《水经注》:陈留小黄县有黄乡。杜预曰:外黄县东有黄城,兵乱之后,城邑丘墟,故曰黄墟。”

在今河南开封市东。《资治通鉴》: 东晋太和四年 (369年),桓温北伐,前燕下邳王慕容厉 “帅步骑二万逆战于黄墟,厉兵大败,单马奔还”。即此。但也有一说在今河南兰考县东南。

然而,不管在哪里,黄墟对于慕容厉来说都是一段失败逃命的经历,只是今天人们已经想象不出他丢盔弃甲、慌不择路时的样子了。代地我们在前文已经介绍过了,他率领的前燕的军队攻打敕勒,经过代国,军队践踏了糜田,代王拓跋什翼犍怒斥他们,最后引发了一次大战。

前燕(337年~370年),十六国时期鲜卑族贵族首领慕容皝所建立的国家,国号为“燕”,全盛时的统治地区包括冀州、兖州、青州、并州、豫州、徐州、幽州等部分,历三世两主,共十九年。从慕容皝称王算起是三十四年。

前燕以所在地为战国时燕国旧地,故国号为燕。《十六国春秋》始用“前燕”名称,为区别同期的慕容氏诸燕,历史学家遂袭用之。慕容暐认后赵为正统王朝,继承后赵水德为木德。

337年十一月,辽东公慕容皝自立为燕王。342年,击败了后赵的二十万大军,解除了来自中原的压力,建都龙城。燕王慕容儁四年(352年)十一月,慕容儁称帝,建年号元玺,迁都到蓟城(在今北京)。随后的几年前燕平定河北的局势。357年,定都在邺。燕幽帝建熙十年(369年),枋头之战中吴王慕容垂大败桓温。建熙十一年(370年)十一月,前秦灭亡燕国。

这段简短的文字资料里,隐藏着慕容前史:魏晋之际,鲜卑慕容氏自辽西迁到辽东。晋武帝太康四年(283年),慕容部鲜卑初代酋长莫护跋(慕容焉)孙子慕容涉归死,弟慕容耐篡夺政权,慕容涉儿子慕容廆逃亡。太康六年(285年)部众杀慕容耐,迎慕容廆继位。太康十年(289年)受西晋封为鲜卑都督。

294年,慕容廆徙居棘城(今辽宁省义县),开始了定居的农业生活。307年前后,慕容廆自称鲜卑大单于。西晋中原政权覆灭后,慕容廆得汉族士人辅佐,以大棘城(是十六国前燕早期都城、古颛顼之墟,始见于北魏崔鸿所著《十六国春秋·前燕录》,具体位置在今辽宁省北票市章吉营乡三官营子遗址处)为中心据有辽水流域,受东晋官爵。

可以看得出来,在辽宁已经有了定居农业生活的慕容部鲜卑,这才走到了今天的河北一带的。

337年,慕容皝自立为燕王,正式立国。349年进攻后赵,夺得幽州,迁都到蓟。

350年,原后赵大将军冉闵据邺(今河南省安阳市至河北省临漳县),自立为帝,国号大魏。慕容儁二年初;前燕辅国将军慕容恪等攻占中山。慕容儁元玺元年正月,冉闵攻取后赵襄国;三月,求食于常山、中山各郡,欲图幽州。前燕占领后赵幽州后,继续南进图据中原。四月,冉闵将与前燕战,大将军董闰、车骑将军张温建议:鲜卑乘胜锋锐,且彼众我寡,宜且避之;待其骄惰,然后进击可胜。冉闵不纳。遂移军安喜(今定州市区东)。慕容恪随即引兵而至。冉闵引军趋向常山(今石家庄市一带),慕容恪率军追至廉台(今河北无极县西),两军交战10次,燕兵皆败。

冉闵素有勇名,所部将士精锐,燕军畏惧。慕容恪于阵前激励将士,指出冉闵有勇无谋,其军饥疲难用,定可击破。冉闵以所部多步卒,欲引燕骑兵至丛林作战。慕容恪采纳参军高开之策,急派轻骑截击之,然后佯败诱敌至平地,并将燕军分为三部;自率主力加强中军,选善射者5000人,以铁锁连战马结方阵而前,另两部各置一侧配合主力进击。冉闵恃勇轻敌,果然中计,直突燕军中部铁马方阵。燕军侧翼部队即从两面夹击,大败冉闵军,斩7000余人。冉闵突围东走,坐骑忽死,被俘。

燕军进屯常山。慕容恪廉台获胜后,前燕王适时派辅弼将军慕容评、中尉侯龛率军1万进攻魏都邺,魏大将军蒋干一面致书前燕,表示投降,又派人向东晋求救。五月,前燕王派广威将军慕容军等率步骑2万增援慕容评攻邺。六月,东晋壮士100余人入邺助守,蒋干率军5000及晋兵出城迎战,被慕容评击败,战死4000人,其余退回城中。八月,魏长水校尉马愿等出降。燕军克邺,蒋干等弃城而逃,冉魏遂灭。慕容儁随着取代冉魏、称雄关东而极大化,终于脱离晋朝并称帝中山,制同东晋。

曾有人在华山得玉版文,云“岁在丁酉,不绝如线,岁在壬子,真人乃见”,正如天书所言,晋穆帝永和八年十一月慕容儁在中山称帝,建年号为“元玺”,抛弃东晋旗号。

352年击败冉魏,占有河北,随后,慕容儁乃抛弃东晋旗号,自称燕皇帝。357年迁都邺(今河北临漳县)。

慕容儁自恃强盛,358年慕容儁下令全国州郡检查户口,每户仅留一丁,此外全部徵发当兵,拟拼集150万大军以灭东晋、前秦以统一天下。

迁徙的路上,战马一路呼啸,不能缺少的是粮食给予它们和它们的主人的神勇。然而,至少是对于慕容厉来说,至少是在367年这一年,他把这事儿给忘记了,当他的军队踏过在农田里还像少女一样含羞并且温柔生长的糜子时,代王拓跋什翼犍愤怒了——我的庄稼、我的孩子,怎可让你如此糟践?当年八月的报复便来了。《资治通鉴》中说,燕平北将军武强公以幽州兵戍云中,武强公就是慕舆埿,生卒年不详,前燕轻车将军、平北将军。他有着这样的经历:

334年二月,段氏首领段辽派兵袭鲜卑属地徒河(今辽宁锦州),不克,马上派大将段兰等攻打柳城(今辽宁朝阳市西南),战事紧张,柳城都尉石琮和时任城大(一城之长)的慕舆埿一起合力拒守,最后令段兰不克而退。339年,慕舆埿和慕舆根等一同作战,对后赵边境辽西,进行奇袭,大获全胜,俘获千余人家,无数牛马而还。342年,慕容皝攻击高句丽,大败之,高句丽王高钊逃走,慕舆埿追获其母周氏及妻而还。350年二月,燕王慕容俊大举伐赵,命慕舆埿开山辟路,遇水架桥……可以断定,慕舆埿是一个猛人,但他在拓跋什翼犍因为粮食被糟蹋而愤怒的报复里不值一提。历史,给了慕舆埿这样的结果:八月,拓跋什翼犍攻打云中,慕容埿弃城逃跑,振威将军慕舆贺辛战死。

再猛的人,在粮食面前也算不了什么。在这里,人们不难看到,鲜卑索头部因为拓跋什翼犍而对于粮食的尊重,那也是对于泥土转换的神奇能量的尊重,也有对于泥土本身的尊重。而粮食和牛羊一样,是可以深入人的身体和生命的,曾经游牧的鲜卑索头部能把粮食像牛羊一样尊重和热爱,与其说是粮食改变了他们体内的基因,还不如说是粮食改变了他们心中的信仰。这是一种文化,不但可以使他们在草地上驰骋,也可以使他们在庄稼的身段里一路高歌猛进。

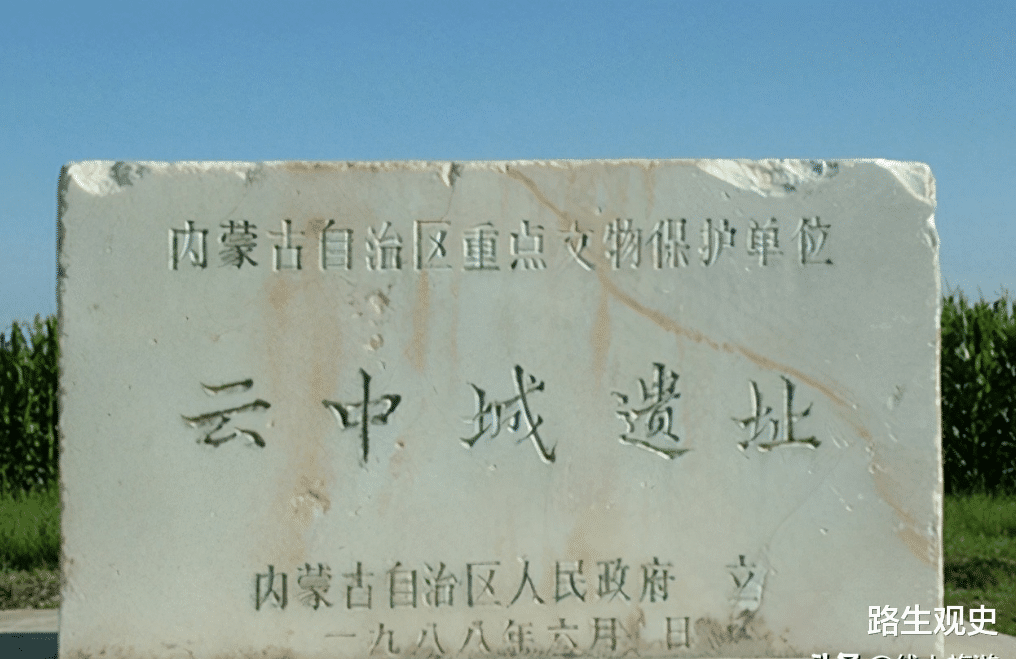

至于云中城,应该是这样的:

战国时期,华夏诸侯国间战乱纷纭,兼并斗争异常激烈。赵国是中原地区的大国,都城设在邯郸(今河北邯郸市)公元前353年(赵成侯二十二年),魏国出兵攻占了邯郸,三年后才归还赵国,赵肃候即位后,力图报仇,经过多年的准备,于公元前333年出兵攻魏,出师不利,大败而回,只得在赵国南面边境兴筑了一条赵南长城进行防御。当时,秦国势力倔起,魏国又虎视眈眈,赵国要保住自己不被兼并,只能走富国强兵之路。

公元前325年,赵武灵王即位后,励图精治,必须在军事上改进装备和战术,才能立于不败之地。公元前307年,赵武灵王提出采取“胡服骑射”的战术,主要是改变传统的车战和步战,采取北方游牧民族的骑战,用骑兵冲锋突击,速度很快,而且进退都很灵活。骑战再结合使用战车和步兵,便可以在攻防两方面都处于优势地位。同时,这又是中国服饰制度上的一大变革,传统的服装是宽衣博带,不能适应骑马作战。骑战时骑在马背上是双腿外露,脚上要用力蹬夹,还要勒紧腰带,以减轻腹部的颠簸,才能专心致力射杀。所以必须采取北方游牧民族的服式,有明确的上衣和下裤,作战时必须穿短上衣、裤和靴,才能适应骑马作战的要求。

改穿“胡服”是中国服饰史和战争史的重大变革,所以在当时就有人持反对和怀疑态度。但是,赵武灵王自己带头穿着“胡服”,并说服动员了贵族和大臣们都穿上“胡服”,组成了以骑兵为主导的庞大军队。赵武灵王组建的这一新兵种,果然在战斗中所向披靡,第二年一举击败了中山国(今河北灵寿县),林胡王献马表示诚服。

公元前300年,赵武灵王乘胜开拓北面疆域,把原住居在晋北及内蒙古中商部的林胡、楼烦等少数族,驱赶到黄河西面的鄂尔多斯高原地带。赵国势力沿大青山、乌拉山南麓向西推进,扩展疆域到河套边沿。于是,在这片新开拓的土地上设置了云中、雁门和代郡。

赵武灵王设置的云中郡,郡治在云中城,就是现今托克托县古城乡的古城。云中城本应是赵武灵王时所筑,但北魏郦道元《水经注》中引用《虞氏记》误为赵武侯兴筑,一字之差,竞将建城时间提前一百多年。实际上赵武侯时,赵图势力还不可能扩张到这片地方。有人引用《史记》。其中一些追述赵国历史的议论来证明,认为赵武侯时曾一度占领过这片地区,但考古资料却证明当时确是林胡、楼烦等少数族居住的地方。《虞氏记》中说赵武侯先在黄河西岸上筑城;刚筑起部分城墙便崩塌了,于是改在黄河东面另选新址;根据蓝天白云里翱翔的天鹅指引,寻找到了合适筑城的地方。

说是赵武侯白天见有一群天鹅在云中飞翔,整天都在同一个地方的上空来回盘旋,鸟群下方的地面上放射出耀眼的光辉。赵武侯看到这个景象后,认为是吉祥之兆,便决定在这里筑城,并命名为云中城,这个美丽的传说虽不可全信,却反映了选择在呼和浩特平原中心地带建城的主要原因。云中城所在地方,是呼和浩特平原的中部,有发源于阴山的荒于水(今大黑河)武泉水(今小黑河),南面还有白渠水(今宝贝河)流经平原入黄河,地势乎坦,水草丰美,宜农宜牧,是训练骑兵和放牧战马的好地方。

云中郡所辖地区内,在注重养马业的同时,又迁来了许多内地的农民,安屯设村进行垦殖,以发展农业生产;解决军需,供应粮食,并在人口较多的地方设置了县一级政权。由于史籍上没有详细记载所属县名及方位,仅知云中城东面有原阳县,是训练骑兵的基地,城址在今呼和浩特市东南方的八拜古城;云中郡西部筑有九原城,是边境屯兵的重镇。

云中城于公元前236年被秦始皇所夺取。公元前234年(秦始皇十三年)秦国在此设立了云中郡。公元前221年秦始皇统—了六国,自立为始皇帝,正式建立了秦朝。秦始皇在全国推行郡县制,在全国设置三十六郡,云中郡成为其中的一郡。秦始皇于公元214年派遣蒙恬率领数十万人北击匈奴,收复了黄河河套以南的广大地区,并渡过了黄河,占据了乌拉山以北、狼山以南地带,沿河兴筑了三十四座县城(一作四十四座县城)。这些县城中有的属于云中郡管辖,考古工作人员在今托克托县哈拉板申村西发现的古城,应是秦始皇时所筑三十四座县城之一,史籍上没有记载这些县名,哈拉板申村西古城的名称已无法得知。

西汉时期,将云中郡划分为云中郡和定襄郡。云中郡治仍在云中城,管领有云中、咸阳、陶林、桢陵、犊和、沙陵、原阳、沙南、北舆、武泉、阳寿等十一个县,约分布在今大青山以南、东起至卓资县西境,西至包头市古城湾,沿大黑河流域南至清水河县喇嘛湾这一片地域内。其中已查明位置的有:沙陵县城址在今托克托县哈拉板申村东古城,桢陵县城址在今托克托县章盖营子村,阳寿县城址在今托克托县葡滩拐,北舆县城址在今呼和洽特市塔布陀罗海古城,阳原县城址在今呼和浩特市八拜村,武泉县城址在今卓资县三道营村、沙南县城址在今准格尔旗十二连城。

王莽时期改云中为受降。东汉时期,又重新设置了云中郡,管领有云中、咸阳、箕陵、沙陵、沙南、北舆、武泉、原阳、定襄、成乐、武进等十一座县城。后三座县城原属定襄郡,东汉时将云中郡管辖区域向南伸延,括进了什拉乌素河和宝贝河流域,放弃了陶林、犊和、阳寿三县地,也就是大黑河上游及其东面的地方。

北魏时期又在云中城地方设置了云中镇,成为驻守大青山以南的重要基地;在云中城东建立了云中宫,为北魏皇帝北巡时驻跸休息的地方;在云中城的东北方的山谷口兴筑了白道城。白道为大青山通往山后的重要通道,白道城筑于山谷口外,是重要的军事设施,城址在今呼和浩特市北郊坝口子村南。

云中城自建立后,断续沿袭使用约有九百年之久。

云中城初建于战国时期,经历了秦、汉、北魏等王朝的延续使用,城垣也经过多次修缮和改造,初建时的城垣及城市布局情况也难于弄清。现今地表城墙已基本塌毁,南城墙尚保存较好,残高约5米。现存城墙每面长约2000米,周长约8000米,约合16华里,较汉代郡治的规模大,估计应是战国时期初建的规模,只是历代曾经补筑和改造过。

城内西南隅建有一座子城,就是加筑了东、北两面墙,西、南商墙仍利用外城墙。子城长宽各约130米,与规模庞大的外城墙不相配,估计应是汉代加筑的,但因未正式发掘过,还不能做出结论。城内原有许多建筑遗迹和砖瓦碎片,由于近年垦殖的发展,利用洪水溉灌等原因,城内地表淤积覆盖较厚,早年考古工作者曾在城内采集到各个时代的瓦当,城内出土过北魏鎏金铜佛像;石刻佛像等遗物。

城内分布的墓葬数量很多,自战国至北魏时期的都有,其中有些筑有高大封土的墓葬,1956年曾在城外西南方的什尔登村清理了两座,为西汉阏氏壁画墓,对于研究古城的历史和汉代的社会生活,都有一定的科学价值。

什么时候改回叫云中