文|避寒

编辑|避寒

《——【·前言·】——》

“他已经死了。”台湾官方在1965年这么宣布。

可真实的张立义,当时正躺在北京的一张病床上,呼吸着,醒着,活着。

夜空中的断翼——1965年1月

夜空中的断翼——1965年1月夜色厚重,张立义穿着黑色飞行服,钻进那台庞大的U-2侦察机,他习惯了这种孤独,只有起飞前,他对着地勤小声嘟囔了一句:

“今晚,命硬点。”

没有仪式,没有多余动作,只有雷达屏幕上那条逐渐拉直的细线。

U-2是当时最先进的侦察机,能飞到七万英尺高空,理论上,地面武器够不着,但大陆的防空系统,早已不是三年前的样子。

张立义飞过黄河,飞过沙漠,飞向目标,一个隐秘的核设施,他知道任务的分量,每一次成功侦察,台湾能延长自己在冷战棋局上的喘息。

雷达警报第一次响起时,他没在意,第二次,他咬牙压低飞行高度,第三次——轰。

机身被狠狠撕裂,座舱压力瞬间失控,他来不及想太多,拉下弹射杆,巨大的力量将他抛出座舱,失重感让他呕吐。

伞打开的瞬间,他看到地面白茫茫一片。

"北边?"

大雪覆盖的草原,风刀般割脸,他昏了过去。

醒来时,是一群牧民围着他,他听不懂他们说什么,只感觉到一双粗糙温暖的手给他喂水。

几天后,北京的医生给他做了第一次手术,骨折,内伤,冻伤。

而与此同时,台北的新闻广播已经播放了:“烈士张立义,英勇殉职。”

官方迅速为他举行了隆重追悼会,遗体?没有,墓碑?空的,他被活埋在了台湾的记忆里。

俘虏?病人?

俘虏?病人?张立义开始怀疑自己是死了。

身边的医生穿着白大褂,护士给他喂饭,还塞给他一支铅笔,医生让他在纸上画自己记得的地图。

张立义不画,他紧盯着来访的每一张面孔,想从他们眼里看出敌意,没人打他,没人审他,没人骂他。

一个月后,他的母亲出现了,老太太拄着拐杖,一步一步走到病床边,手颤抖着摸他的头。

“阿义,妈接你回家。”

张立义差点哭出来,他不知道这是不是一场精心布置的谎言,但母亲手上的老茧和衣服上的汗味是骗不了人的。

他随母亲去了南京,一辆旧吉普车,灰尘漫天,司机是个瘦小的军官,一路上什么话也没说。

到了南京空军招待所,他被安置在一间小房间里,床单干净,桌上有一本新华字典,没有铁链,没有看守。

第一次有人问他想吃什么,张立义点了一碗牛肉面,吃到一半,他突然停下,问旁边的服务员:

“我算什么?战俘?”

那人笑了笑,回答:“你是客人。”

这句话砸得他心里生疼,他以为自己是战斗英雄,以为自己死在了高空。现在他成了“客人”。

认知彻底崩塌。

半年后,张立义被安排去南京钢套厂,不是监狱,是正式上班。

每天早上,他骑着一辆旧自行车,穿过小巷,挤进工人堆里,他学着别人焊接钢管,搬运机器。

有人叫他“小张”,有人和他开玩笑:“小心别把自己焊上。”

没有人逼他背诵政治理论,没人强迫他写检讨。

厂里的工人分成两派,一派悄悄打听他是不是飞行员,另一派干脆对他不闻不问。

晚上,他回到宿舍,小铁床,白炽灯,一本发黄的《钢铁是怎样炼成的》。

他开始怀疑,台湾那边是不是早就把他忘了。

有一天,一个南京老工人递给他一瓶黄酒。说:“活着,比啥都强。”

张立义低头抿了一口,泪水在眼眶打转。

与此同时,台湾,张家淇,她穿着黑纱,在追悼会上低头痛哭,周围是官员,是媒体,是冷冰冰的哀乐。

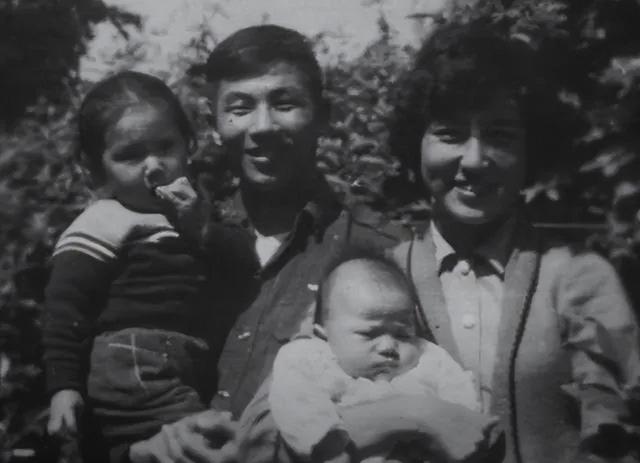

没有遗体,只有一顶破碎的军帽,回到家,三个孩子问:“爸爸呢?”

她强忍着,挤出一句:“爸爸去很远很远的地方了。”

张家淇拿着烈士家属证明,去领了一笔抚恤金,不多,只够维持最基本的生活。

家里的灶台破旧,屋顶漏雨,她靠帮人缝补衣服、洗衣维生,邻居劝她再嫁,军方也暗示,她“应该考虑未来”。

1974年,她嫁给了何先生,一个退役军官,婚礼很小,没有烟花,没有军乐。

她只在签婚书时加了一句条件:“如果张立义活着,我要复婚。”何先生没有反对,只叹了口气。

复活——隐秘归来

复活——隐秘归来1982年,北京。

张立义在一间昏暗的办公室里,被叫去谈话,来的人穿着便服,带着一张公事公办的脸。

“你的身份问题,要解决了。

张立义沉默,他知道,这意味着他可以有正式的户口、工作,甚至成家。但,也意味着彻底断掉回台的可能。

“我想见家人。” 他咬牙说出这句,对方翻了翻手里的文件,没有抬头。

“这不现实。”

那晚,他在南京的宿舍里坐到天亮,窗外下着小雨,屋里是钟表滴答的声音。

张立义拿出母亲留给他的照片,照片已经泛黄,边角破损,上面是他三岁的儿子,睁着一双大眼。

他轻轻摸了摸,指尖颤抖。

三个月后,他成为南京市交通局的一名普通职员,开公交,维修车子,做各种零碎事。

从飞行员到公交司机,从高空侦察到低头换胎。

一夜之间,他变成了一个没人认识的小人物,每晚收车回家,他都要站在江边,看着远方的灯火。

有人劝他娶个本地姑娘。有人劝他“放下过去”,他笑笑,什么也不说,他放不下。

两岸两生——错过与重逢

两岸两生——错过与重逢1990年,两岸关系微妙变化,南京某天,他接到通知:“可以申请赴台探亲。”

张立义像被雷击中一样站在原地,手里的螺丝刀“咣当”掉到地上,手续繁琐,调查、面谈、等待。

每一个环节,都像一场拷问。

终于,他拿到通行证,1992年,台北机场。

张立义拎着一个黑色旅行包,穿着早已过时的中山装,他小心翼翼地走进出境大厅,四周陌生又熟悉。

三十年,世界变了,他的世界,停在1965年的夜空里。

张家淇早已改嫁,她当时在基隆的一间小裁缝铺工作,已经是一头白发,身体佝偻。

当张立义敲开那扇木门时,她差点没认出他。

“你是谁?”

张立义摘下帽子,声音沙哑:“我是张立义。”

张家淇呆了,良久,她才颤抖着说出一句:“你活着……你活着啊……”

眼泪止不住地流,孩子们陆续赶来,三个孩子,已经成了大人。

大儿子冷冷地盯着他,沉声问:“你这些年,在哪?”

张立义张了张嘴,却发现,怎么也说不出口,他说不清。

怎么解释,一个烈士,怎么从坟墓里爬回来?

怎么解释,一个父亲,怎么三十年音讯全无?

气氛僵冷,尴尬,沉默。张立义把带来的东西一件件放在桌上:一只老旧的表,一张南京合影,一封写了又撕的信。

小女儿悄悄走近他,声音像蚊子:“爸爸……”张立义一下抱住她,眼泪扑簌簌掉下。

台北不再属于他,老朋友早已断了联系,原部队的人,要么退役,要么死去。

街头熙熙攘攘,他像个影子,谁也不认得他。

他在街边摊吃碗牛肉面,老板闲聊:“阿伯,从大陆回来啊?真命大。”

他笑笑,不答,几天后,他收到通知:身份核查中,暂时不能长期逗留。

有人好心告诉他:“最好自己走,省得难看。”

张立义明白了,台北留不下他,南京也不真正属于他。

登机那天,张家淇没有来送。

小女儿送了他一程,递给他一张旧照片,一家五口的合影,还是1965年的。

“爸爸,别再走丢了。”他点头,哽咽到说不出话。

飞机起飞。云层在窗外堆叠成山,张立义闭上眼,他不知道,下一次回来,还要等多少年。