现在看一些电视剧的时候,可以看到很多小孩子都是千篇一律的扎着辫子或者丸子头,没有什么特别之处。今年热播的一部古装剧《清平乐》中的演员造型受到一致好评,连一个配角小演员的发髻都完全还原了历史。

其实,在历史上,每个朝代的发髻是不一样的,而男女之间对于发髻的样式也是有不一样的要求的。都根据时代的不同发展都会有一些变化,而对于束扎发髻的起源各位学者也观点不一。髻,是指在头顶或者脑后将头发盘成各种形状。

夏商周

这三个朝代是我国历史上可考的最早的朝代,这几个朝代一直被笼罩着一丝神秘色彩。作为奴隶社会,距离原始社会并不远,原始社会比较原始的披发和卷发在这个时期依然流行,当然也是有各种不一样的造型,或长或短,也可以选择留一个刘海,和现代社会还有一丝相似性。

在《封神榜》中,对于商周的女性描述挺多,但是在现在的电视剧中女性角色的发型并无二样。其实,在这个时期,女性主要的发型分为辫发和发髻。

辫发有点类似于清朝男性的辫发,头发被梳成一个辫子垂于脑后,也有将头发分为两边,两边各辫一个辫子。这个时期女性也有梳发髻的趋势,一般来说未婚待嫁的女子梳双髻,而已婚的妇女则会梳一个发髻用以区分。

可以看出,在夏商周时期,由于当时社会的原因,在发型上并没有较为统一的标准,大多发型还带着原始时期的色彩,但是也出现了一些最初意义的发髻。

秦汉

在秦汉时期,在发型上,发髻真正开始流行。这个时期,妇女大多会把头发挽起来,辫发已经很少见了。而且,这个时期已经出现了很多样式的发髻。

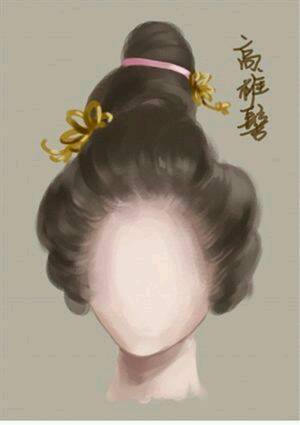

1.高椎髻

顾名思义,高椎髻的特点就是“高”。实际操作起来就是把头发挽到头顶,梳成一个椎形,再用绳子之类的把头发初步固定,再用发饰把束好的头发固定起来。最后的成品会让头发立在头顶。

2.结鬟髻

鬟指的是梳的发型呈环状,这种发髻不单单指一种发型,类型比较多样。有的在头顶高高的耸立,有的则偏向两侧,有的垂挂。在梳好的发髻上面会根据发髻式样的不同搭配不同的发钗,看起来很华丽。这个时期流行的凌云髻、飞仙髻、九鬟仙髻、十二鬟仙髻等等都是属于结鬟髻这个大类的。

3.垂髻

垂髻主要在汉代开始流行,是汉代女子在前人发型的基础上作出的创新。垂髻也有堕马髻、分髾髻之分。堕马髻是先把头发抓在一起 然后把头发从中间分成两股,头发饶到脖子的1时候,又变成一股了。这样梳出来的头发形状像马肚,而且头发在背部垂下,再从已经梳好的发髻中分出一缕头发,朝着一边垂下去,这种发型看起来给人感觉像刚刚从马上堕下来一样,故因此命名。

而分髾髻梳的时候先把所有头发集中在后面,像扎低马尾那样,,梳成一个发髻,然后在头发的尾端分出一缕头发,做成燕尾的形状。这种发髻在走起路来的时候头发会左右摆动,看起来很活泼。

4.双丫髻

这种发型大多是未成年的少女已经宫女丫鬟适用。顾名思义,这个发髻分为两个,将头发从正中间分为两部分,一边梳成一个髻,有点像现在流行的“哪吒头”。

这种发型比较简单,在很多古装电视剧可以看到宫女大多是这个发型,而真正的历史上这种发型确实是从秦汉出现以来一直沿用至清朝。

秦汉之后,每个朝代都有不一样的标志性发髻。但是秦汉时期出现如此式样繁多的发髻,使妇女发型从原本的单一变得多种多样起来。如果说夏商周时期是女性发髻发展史的萌芽,那么秦汉时期也算女性发髻发展史的真正开端了。

男性发髻的起源原始社会末期

这个时期男子和女子一样,大多为披发或者散发,都是让头发自由的随意生长,谈不上什么发型可言。根据现代出土的一些陶器可以看出,除了自由散漫的披发之外,有些人物的头发是经过修剪的,暂且称之为“剪发”吧。

出土的剪发造型是这样的,额前会有一排整齐的头发,和今天的刘海异曲同工,除了额头前的头发,其余的头发则全部披着,但是头发长度不过肩,自然垂落。

夏商周时期

严格来讲,在夏商周时期,中国的冠服制度才算初步建立起来。但是男性的发型和女性相比,就显得较为单一。发型对于男性来说也是身份的象征。对于贵族男性来说,会有加冠仪式,半束这样看起来会更加俊朗,但是实际上全束才是主流。

古代男性加冠共三次,每一次加冠用于束发的材质不同代表不同的阶段。第一次是用黑色麻布制作的布冠,第二次加冠会使用白鹿皮制作的皮冠,表示该男子可以服兵役保卫社稷了,最后一次的加冠仪式一旦完成,则代表着真正的成年了。

秦汉时期

前面说到的加冠仪式是贵族的专属,普通百姓一般会使用布将发髻包裹住,这种用布来装饰自己的发髻在电视剧中也是比较常见的,后来发展为头巾,而男性的束发也会运用一些发饰。

随着加固之后的发型的不同变化而使用不同的饰物。在今天出土的兵马俑中,可以说千人千面,仔细观察每个人的发髻也是不一样的,有人的发髻位于头部中央,而有人的发髻则梳在头部的一侧。

总体而言,在我国整个封建社会时期,男子的发髻主要是束发的造型,作为一种礼制,并没有很大的变化。除了两个少数民族统治时期,男子的造型和我国传统造型有一些不一样。但是总体而言,我国男子的发髻也是周礼的一种产物,从商周时期已经奠定了这种基础,后代只是在这种基础上会有一些稍微的变化。

不同发型代表小孩子的不同年龄我国古代除了男女的束发造型有着其各自的起源之外,小孩子的发型也大有门道,甚至可以通过小孩子的发型来判断他们的年龄呢。

垂髫

髫,是指小孩子头上的短头发。垂髫则是从头上垂下来的短头发,古代年纪小的儿童的头发都是让它们自然的垂下去的。垂髫一般用来形容三四岁至八九岁的儿童。

总角

《诗经》中云“总角之宴,言笑晏晏”,形容的就是小时候的快乐时光。

这个发型是不分男女的,在女子及笄之前,男子束发之前都是采用这个发型。总角,古代小孩子将头发从中间分成两半,在头顶左右各扎两个结,形状很像两个羊角在头上,所以称之为“总角”。总角一般指八九岁至十三四岁的少年。

束发

这是专门针对古代少年时期的男子的一种称谓。古代的男子到了十五岁,就要把原先的“总角”拆开,而将头发扎起来成一束。

及笄

古代的女子到了十五岁,就算成年了。而成年之后,便不再和小孩子一样扎两个羊角小辫了,也要把原先的总角拆掉,将头发束起来,古代女子的及笄之礼则代表着女子成年了。

弱冠

古代的男子到了二十岁才算成年,而之前的发型也要随之改变,之前的束发通过弱冠之礼之后,会在束发之后加上发冠,表示该男子已经成年。而之所以称之为弱冠,因为二十岁的男子还未到壮年。

在女子及笄、男子加冠之后,便代表着成年了。他们的发型则会使用当时普通成年人的发型,而不能再用发型区分他们的年龄了。

总结不难看出,我国古代的发型还是很多样的,其起源也是历史悠久了。无论是男子束发还是女子发髻的起源,都有着其特有的历史背景,都是和政治、经济以及当时的文化氛围分不开的。

商周时期是原始社会向奴隶社会的转变时期,所以在发型的体现上,原本的散发对于奴隶社会来说过于粗犷,散发在狩猎中不受拘束,但是进入奴隶社会,人们已经在学习制作衣食住行的生活物品,会从事小农生产。

束发的出现更加方便平时的劳作,男子作为社会的主导力量,其发型也跟随周礼成为礼制的一部分,并且在汉族统治的历史上,对于男子的发髻,可以说一脉相承。而女子因为其爱美的天性,在贵族妇女中,发髻的不断创新也是代表着自己的审美品位,贵族妇女也没有亲自去劳作的必要,所以其发髻类型多样,制作起来复杂,看起来高贵华丽,并且每个时代的发髻都有着其各自的特色。而关于小孩子的发型,代表着不同年龄,这已经成为中华传统文化的一部分了。

现代社会的今天,对于发髻早没有了那么多的条条框框,大波浪、离子烫、蛋卷烫才是如今发型的主流方向。而关于发髻,只能在一些喜爱汉服或者唐装的人士身上,才会看到这些发髻的出现。