赵之谦作为晚清海派艺术的代表人物,其《梅石课徒稿》以独特的艺术语言展现了中国传统绘画的深厚功力与创新精神。这幅课徒稿不仅是教学范本,更是其艺术理念的集中体现,对后世花鸟画创作产生了深远影响。

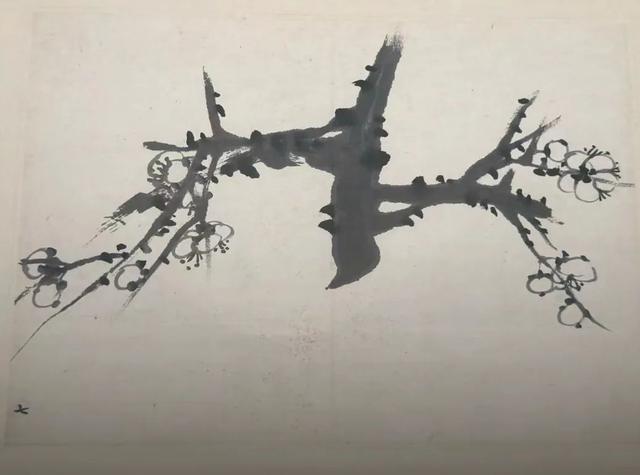

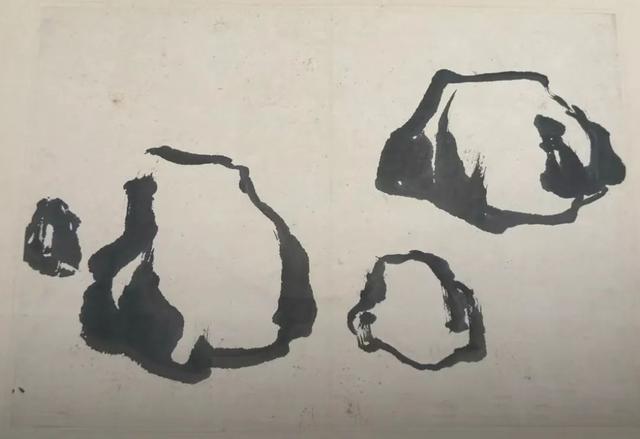

赵之谦摒弃了传统文人画“逸笔草草”的留白手法,转而追求画面的丰实性与物象的丰富性。在《梅石课徒稿》中,梅枝自画面底部蜿蜒而上,与形态各异的太湖石形成错落有致的穿插关系。梅枝疏密相间,既有主干的苍劲挺拔,又有细枝的虬曲盘绕;太湖石则以“瘦、皱、漏、透”的审美特质与梅枝形成刚柔对比。这种“以实见虚”的构图方式,通过物象的密集排列与自然留白,营造出密而不闷、满而不乱的视觉效果,强化了装饰性美感。

赵之谦将金石碑学的笔法融入花鸟画创作,赋予《梅石课徒稿》独特的艺术语言。梅枝线条以中锋为主,转折处显露碑版刻凿的方折笔意,枯笔皴擦与湿墨渲染交织,既保留了篆隶书法的浑厚质感,又展现出枝干苍劲的生命力。太湖石的勾勒则借鉴北魏碑刻的刀劈斧凿感,皴擦结合,以浓淡干湿的墨色变化表现石质的肌理与光影。这种“书画同源”的实践,使画面在写意中透出金石篆刻的古拙气息。

在色彩运用上,赵之谦突破了传统文人画“水墨为上”的桎梏。课徒稿中,梅花以朱砂点染,红白相间;叶片以花青铺陈,间或以石绿提点;太湖石则以赭石晕染,与墨色形成冷暖对比。这种浓丽而典雅的设色方式,既源于对民间绘画色彩体系的吸收,又与海上画派“雅俗共赏”的审美取向相契合,展现了传统文人画向世俗化转型的探索。

作为课徒稿,《梅石课徒稿》通过梅枝的穿插、石形的组合、笔墨的示范,构建了一套完整的花鸟画技法体系。其教学意义不仅在于提供可临摹的范式,更在于启发学习者理解“经营位置”的法则与“物我交融”的意境营造。例如,通过梅枝的“女”字形交叉与太湖石的“嶙峋”造型,传递出“疏密得当、刚柔相济”的构图哲学。这种将传统技法与个人风格熔于一炉的范本,成为后世画家突破程式化创作的重要参照。

赵之谦的《梅石课徒稿》以金石入画的笔墨、密中见疏的构图、雅俗共赏的色彩,构建了海派花鸟画的独特范式。它既是传统文人画向现代转型的见证,也是中国画教学体系中“师造化”与“得心源”并重的典范。